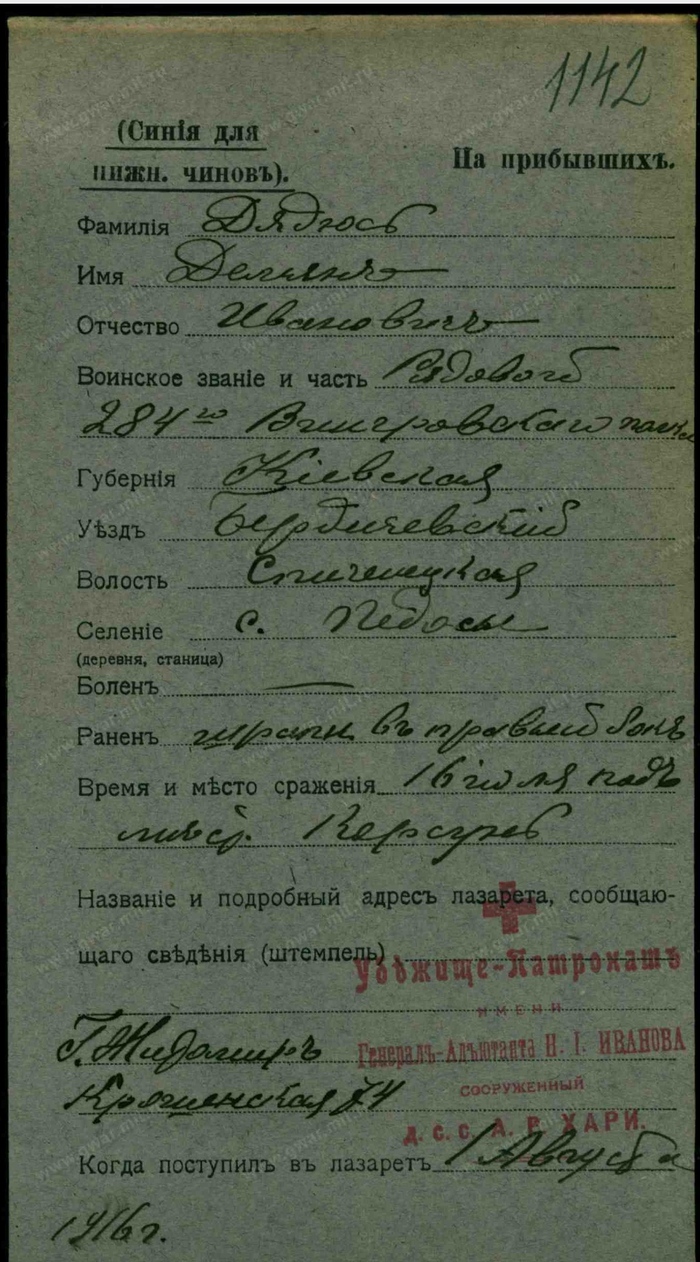

Первая мировая война

Экспедиционный корпус Российской императорской армии во Франции, 1916-18 гг

А. А. Хазов, Ген. секретарь Союза русских офицеров Эксп. корпуса. Русский экспедиционный корпус во Франции (1916-1918). (Из журнала "Кадетская перекличка" № 46, 1989г.)

Штаб командира 1-й Особой пех. бригады генерала Н.А.Лохвицкого:

Русские нижние чины с французскими товарищами по оружию. Шампань, 1916:

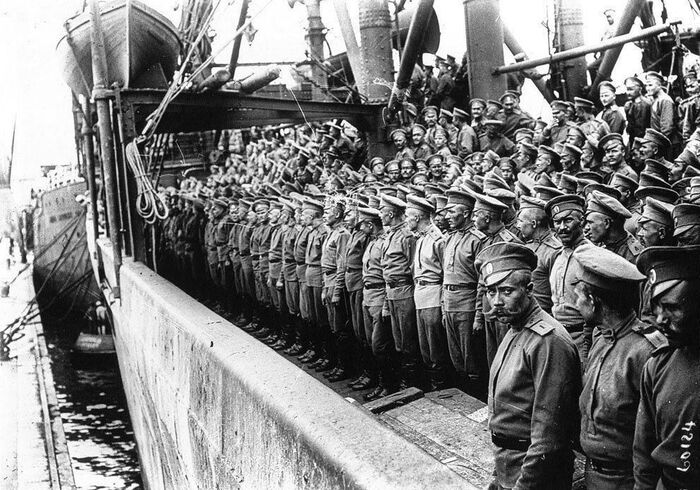

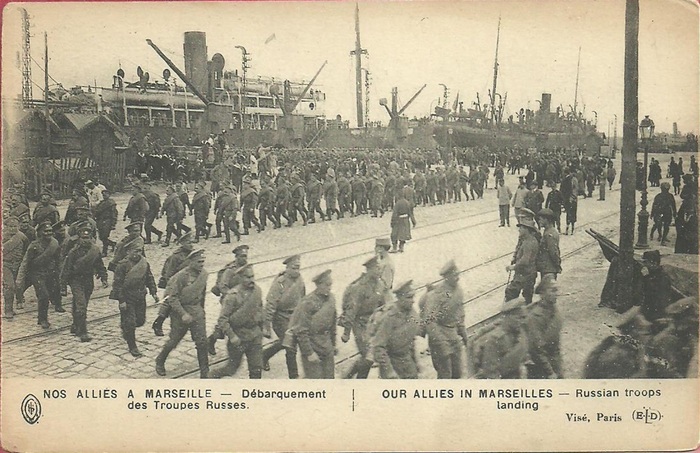

Высадка 1-й Особой пех. бригады в Марселе, 1916 (на нижнем фото на левом фланге первой шеренги - юный сын полка):

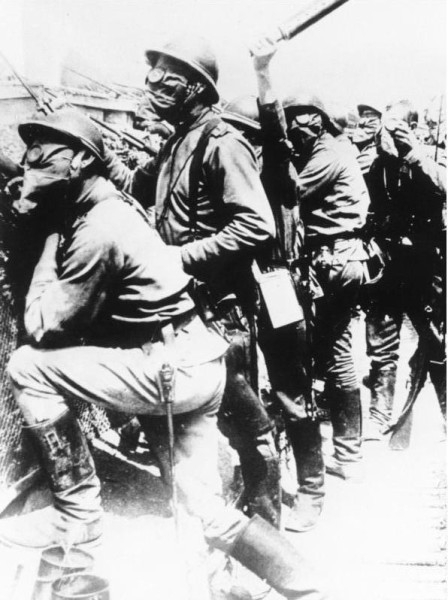

Жизнь и война в траншеях (на первой фотографии запечатлен, в числе других солдат, будущий маршал Советского Союза Родион Малиновский, пулеметчик 1-й Oсобой пех. бригады, в 1917 г. - боец Иностранного легиона Франции, затем - Русского Легиона Чести, о котором еще будет сказано ниже):

Группа выздоравливающих во французском госпитале:

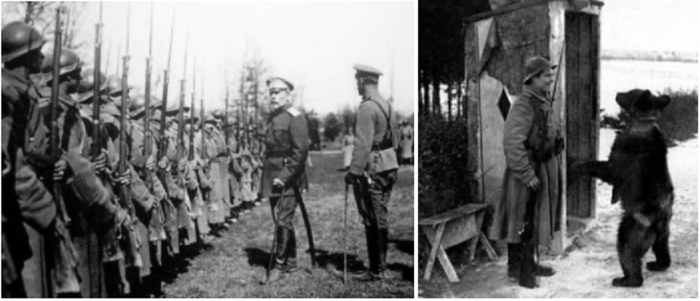

Эпизоды Энского сражения, апрель 1917. На первом фото - генерал Н.А.Лохвицкий и командир 3-й Особой пех. бригады генерал В.В.Марушевский (?):

Части 3-й Особой бригады весной 1917 г. Присутствует талисман 5-го пех. полка - медведь Земляк, для французов - просто Мишка ;) :

Весна 1917 г. Части Экспедиционного корпуса приветствуют революционные события в России:

Особенно доволен Земеля/Мишка - медведю все едино, что революция, что просто весна:

Лагерь Ля-Куртин, в который Особые бригады были отведены летом 1917:

Комиссар Временного правительства Е. Рапп выступает перед офицерами:

Cолдатское восстание, вспыхнувшее в лагере в Ля-Куртин среди чинов 1-й Особой бригады, требовавших отправки на Родину, в сентябре 1917 г., было жестоко подавлено командованием Экспедиционного корпуса. Солдатский митинг:

Председатель "Куртинского совета" унтер-офицер (или зауряд-прапорщик ?) Глоба после подавления восстания под охраной французских жандармов:

1918. В бою Русский Легион Чести - последняя русская воинская часть Первой мировой войны, сформированная французами из добровольцев Особых бригад Экспедиционного корпуса, пожелавших продолжать сражаться, в конце 1917 г..

Офицер Легиона, награжденный французскими Военным крестом и орденом Почетного легиона:

Использованы фотоматериалы из книги Е.Степанова "Поэт на войне", Часть 3, В "Экспедиционном корпусе", Англия и Франция Николая Гумилева - 1917—1918.

Только каждый третий пикабушник доходит до конца

А сможете ли вы уложить теплый пол, как супермонтажник?

"Сухой закон" в американских экспедиционных силах Первой мировой

Перевод статьи Николаса К. Джонсона (Nicholas K. Johnson) The American Expeditionary Forces and Prohibition.

Отношения американских солдат и морских пехотинцев с алкоголем на Западном фронте в корне отличались от положения их союзников из Франции, Бельгии и Британского Содружества. В отличие от Французской и Британской армий, бойцам американских экспедиционных сил в окопах не выдавали алкоголь. Это было бы абсолютно недопустимо для мощного движения за трезвость на внутреннем фронте. Движение за трезвость активно вело антиалкогольную пропаганду во время и после войны и увязывало ее с "американской идеей".

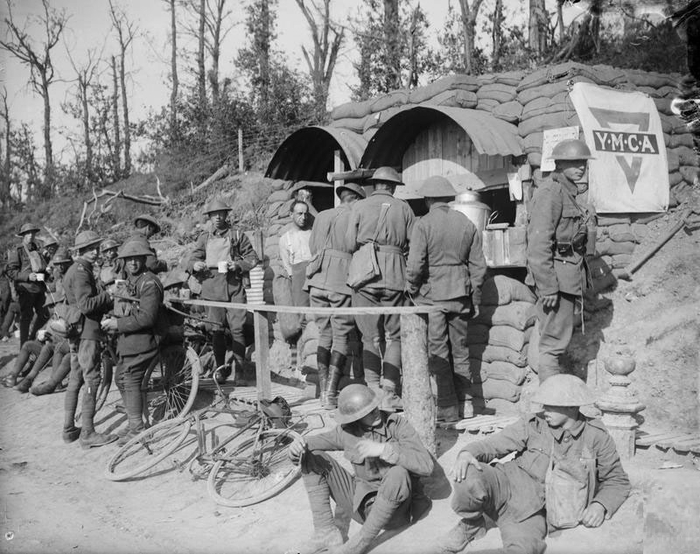

В тылу лагеря "Ассоциации молодых христиан" (Young Men’s Christian Association, YMCA) предлагали «полезные развлечение для американских солдат, свободных от алкоголизма и других пороков". Однако движение за трезвость и YMCA в конечном итоге не смогли полностью исключить употребление алкоголя американским войскам во время войны.

Различное отношение американских солдат и французов к алкоголю в некоторых случаях оборачивалось настоящим культурным шоком. Журналист Хейвуд Броун в 1918 году в своей книге «Американские эксп. силы: С генералом Першингом и американскими войсками» рассказывает об инциденте, когда американские войска устроили концерт для группы французских гражданских лиц:

«Только одна особенность глубоко озадачила французов. В конце слишком затянувшейся песни капитан сказал: «Эти ребята пели очень хорошо. Принесите каждому по стакану воды». Ни один деревенский житель не мог понять, почему человек, совершивший не более серьезное преступление, чем пение гнусавым тенором, должен быть вынужден вкушать холодный, безвкусный и неинтересный напиток».

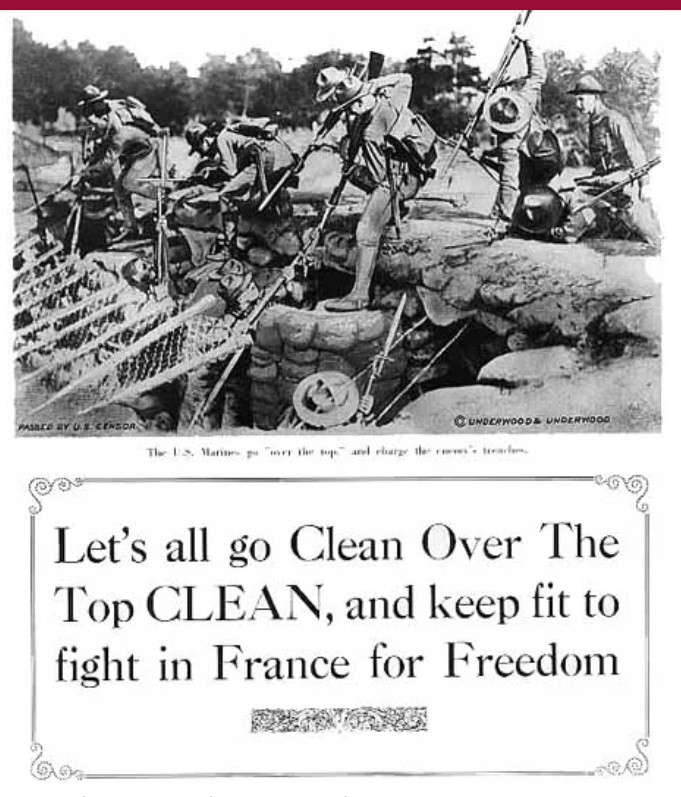

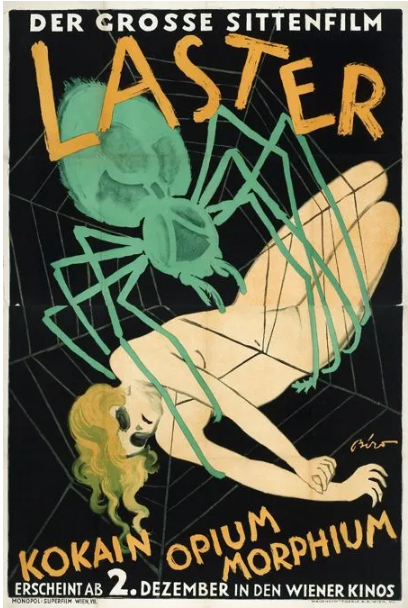

Это изображение, опубликованное Объединенным комитетом по военной трезвости (United Committee on War Temperance), призывает к «чистоте» и воздержанию.

Броун также осудил приказ о полном запрете алкоголя. С его точки зрения, армии был нужен только запрет на продажу шампанского и коньяка рядовым. Этот запрет на "элитный" алкоголь для рядовых идентичен британской политике, которая исключала продажу шампанского, коньяка и некоторых крепких спиртных напитков простым солдатам. Броун утверждал, что пиво, самый популярный напиток среди американских "джи-ай", наряду с «легкими винами», «не представляет угрозы для здоровья или дисциплины нашей армии». Он развеял опасения скептиков, сказав, что попытка достичь опьянения от слабоалкогольного пива военного времени приведет к тому, что "человек утонет, прежде чем напьется".

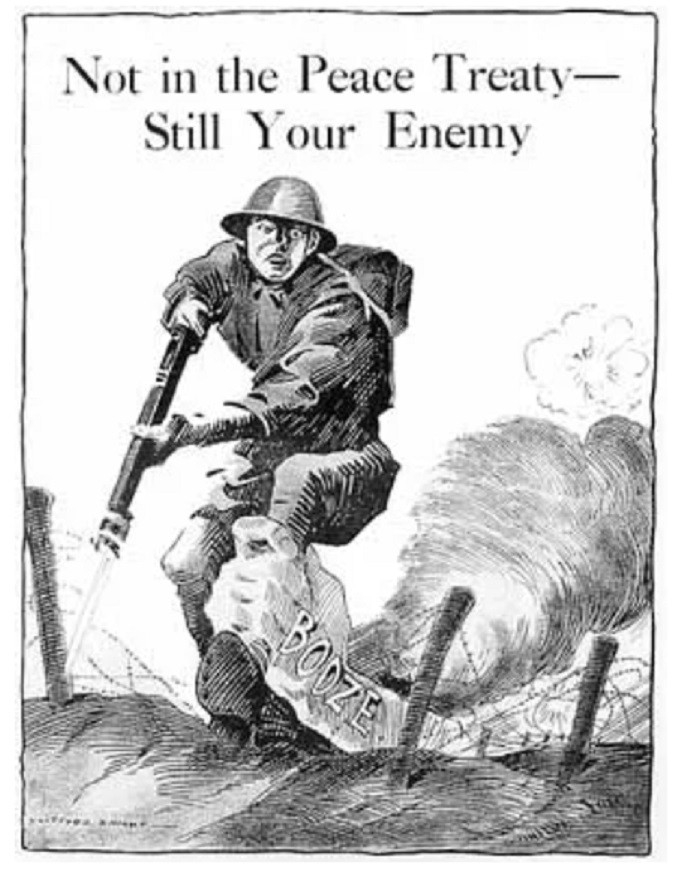

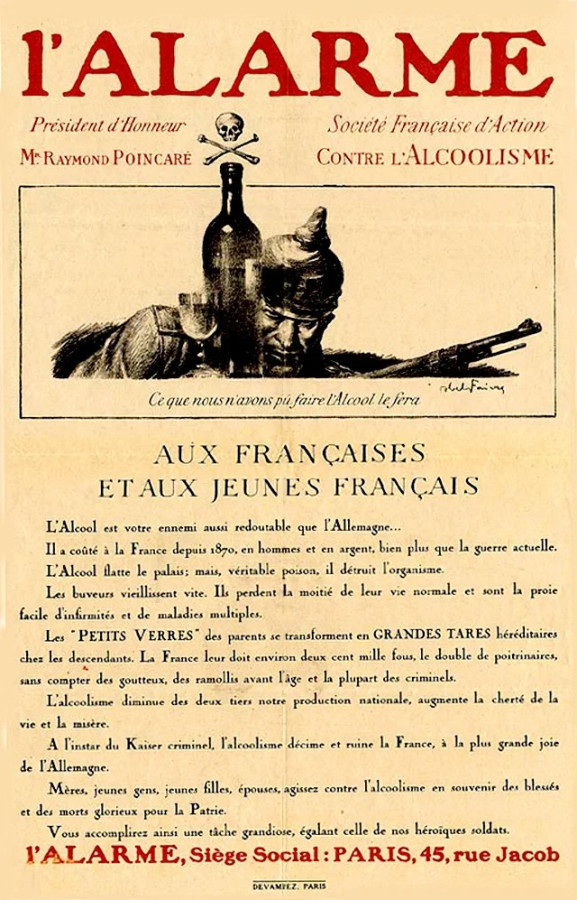

Еще один плакат Объединенного комитета по военной трезвости, приравнивающий алкоголь к немецкому врагу.

Движение за трезвость приравнивало воздержание от алкоголя к патриотизму и высоким моральным качествам. Это видно на приведенном выше послевоенном плакате, который приравнивает алкоголь к побежденному врагу - Германии. Он похож на французский плакат аналогичного содержания, появившийся примерно в то же время. "Честный, высокоморальный американский солдат" был представлен в пропаганде в качестве своего рода крестоносца борьбы как за демократию, так и за умеренность, в отличие от недемократических и, соответственно, алкоголических европейских вражеских или союзных держав (впрочем, американский обыватель был настолько невежествен и плохо информирован, что часто их путал).

Запрет на спиртные напитки в США был принят Конгрессом в ноябре 1918 года, якобы для экономии зерна для производства хлеба. Однако отнюдь не Первая мировая война привела к успеху движения за запрет алкоголя. Во многих штатах и регионах алкоголь уже был запрещен к моменту вступления Америки в войну. "Женский христианский союз трезвости" и "Антисалунная лига" (Woman’s Christian Temperance Union and the Anti-Saloon League) были мощными политическими силами еще до начала войны. Они называли пиво «кайзеровским варевом» и использовали антииммигрантские настроения и патриотические чувства, критикуя немецко-американских пивоваров, одну из ключевых групп, выступающих против "сухого закона", как такую же большую угрозу для Америки, как и Германская империя.

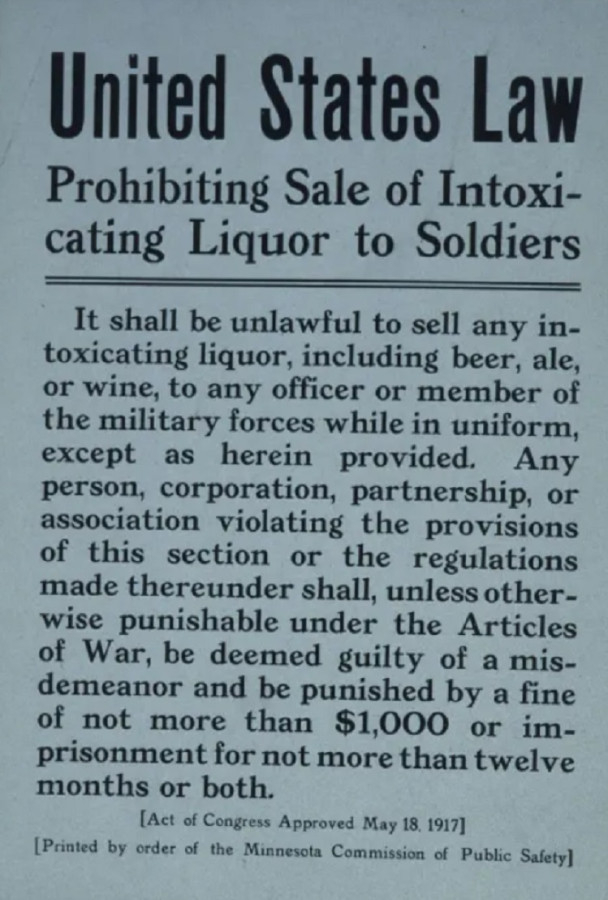

На этом плакате Комиссии общественной безопасности штата Миннесота изложены законы и наказания, связанные с предоставлением алкоголя военнослужащим США.

ти лагеря были укомплектованы должностными лицами YMCA в форме. Эти лагеря предназначались для того, чтобы обеспечить «полезные развлечения» войск и отвлечь их от французских кафе, борделей и тому подобного. В лагерях YMCA предлагались игры, продавались сигареты, удовлетворялись религиозные и духовные потребности солдат и предоставлялись другие формы развлечений. В своем антивоенном романе «Три солдата» Джон Дос Пассос изображает чиновника YMCA, человека «Y», как лицемерную, трусливую фигуру, поддерживающую машиноподобную систему современного общества и войны. Человек с буквой «Y» пытается выманить у солдата жалованье, завышая цену за сигареты и шоколад, и разводя при этом слащавые проповеди об американской идее и варварстве немецкого врага.

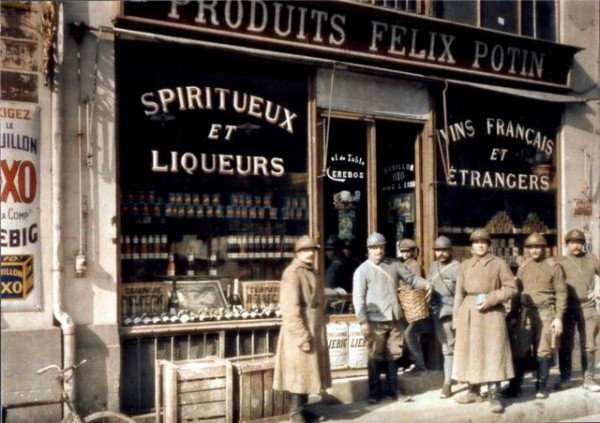

Дос Пассос, который служил водителем медицинского эвакуационного автомобиля во время войны, изображает американских солдат, наслаждающихся "запретными плодами" - вином, пивом и другими напитками во французских деревнях в тылу. Это описание во многом соответствует французским и британским рассказам о похождениях собственных солдат. Персонаж романа рядовой Фузелли влюбляется во француженку Ивонну, которая работает в одном из многочисленных кафе в тылу, где подают алкоголь военнослужащим. Опьянение и желание «жить» всегда присутствуют среди героев романа, независимо от того, находятся ли они в тылу или познают Париж в 1919 году. Роман «Три солдата» полон сцен, в которых американские солдаты пьют, напиваются, бродят по улицам и ищут женского общества. Дос Пассос представил относительно неприкрашенное (для своего времени) изображение армейской жизни, он не пытался скрыть реальных чувств и потребностей американского солдата во Франции, будь то в окопах или в тылу.

В приведенном ниже отрывке из «Трех солдат» Дос Пассос рисует сцену пьянки во французской забегаловке, которая могла произойти с участием солдат любой армии:

— О, парень, — сказал Крисфилд. - Это старое вино, конечно, быстро бьет по ногам... Скажи, Антуанетта, у тебя есть коньяк?

— Я собираюсь выпить еще вина, — сказал Эндрюс.

- Давай, Энди; пей все, что пожелаешь. А я хочу что-нибудь такое, чтобы согрело мои кишки.

Антуанетта принесла бутылку коньяка, два маленьких стакана и села в пустое кресло, скрестив покрасневшие от работы руки на фартуке. Ее взгляд перемещался с Крисфилда на французского солдата и обратно.

Крисфилд также немного повернулся в кресле и посмотрел на француза, на мгновение почувствовав ревность в его желтовато-карих глазах.

Эндрюс прислонился спиной к стене, потягивая вино темного цвета, мечтательно полуприкрыв глаза, устремленные на тень люстры, которую дешевая масляная лампа с оловянным отражателем отбрасывала на облупившуюся штукатурку стены напротив.

Крисфилд хлопнул его по плечу.

— Проснись, Энди, ты спишь?

— Нет, — ответил Энди, улыбаясь.

- Глотни еще чуток коньяка.

К фото - На этой фотографии изображены американские офицеры (слева) и британские офицеры (справа), пьющие пиво c британскими медсестрами во время увольнения с фронта в 1918 году. Поскольку американские военные не получали алкоголь в своем пайке, выпивка в тылу была единственным вариантом, который оставался у "джи-ай".

Выпивка в тылу была проблемой, к которой американская армия относилась серьезно, но в конечном итоге ничего не могла с этим поделать. В отчете Хейвуда Броуна подробно обсуждается этот вопрос. По его мнению, полный "сухой закон" был невозможен для армии, дислоцированной во Франции, из-за повсеместного распространения заведений, где подавали алкоголь. Хотя некоторые французы также выступали за запрет крепких спиртных напитков, Броун утверждал, что даже эти французские граждане будут озадачены любой попыткой ограничить доступ к вину и пиву, которые рассматривались скорее как продукты питания, нежели как опьяняющие напитки. В его рассказе упоминаются "приступы пьянства", когда американские экспедиционные войска впервые прибыл во Францию, но утверждается, что это закончилось относительно быстро. Для Броуна лучшей профилактической мерой против алкоголизма было то, что он называл «французской модой делать употребление алкоголя организованным и социальным». Он утверждал, что, как только американские солдаты начали пить «организованно» в кафе, они воздерживались от своего предыдущего повального пьянства, т.к. французские местные жители и "пуалю" научили их правильному подходу к выпивке.

Главное исключение из запрета американского военного руководства выдавать алкоголь для своих войск произошло, когда американские войска перешли под французское командование. В романе «Рота К» Уильяма Марча, возможно, самом уникальном автобиографическом романе времен Первой мировой войны, описывается cлучай, когда рота морских пехотинцев получила пайки от французских военных:

«Когда прибыла первая партия еды, она включала на каждого из нас красное вино и небольшую пайку коньяка. Мы были голодны, замерзли и очень устали, а коньяк согрел нашу кровь и сделал долгие ночи терпимыми. Но на второй день, когда пайки были доставлены вновь, вино и коньяк из довольствия американских солдат исчезли. Религиозные организации во Франции протестовали против выдачи нам одурманивающих напитков: они опасались, что эта новость достигнет Соединенных Штатов, и что Женский христианский союз трезвости и Методистский совет по трезвости и общественной морали услышат об этом и будут недовольны».

Небольшие инциденты, подобные этому, были исключением. В отличие от других союзных войск на Западном фронте, американский солдат и морской пехотинец должны были влачить свое существование в окопах «чистыми». Но когда американские войска отводились в тыл, они не воздерживались от алкоголя так твердо, как хотелось бы сторонникам "сухого закона" у них дома. Однако опыт войны мало повлиял на запрет алкогольных напитков в США. Хотя 2 миллиона американцев служили во Франции, движение за запрет спиртных напитков уже завоевало политические позиции внутри страны и протолкнуло законодательство о трезвости, кульминацией которого стала ратификация 18-й поправки в январе 1919 года.

Первая мировая. Вино во Французской армии

Перевод статьи Николаса К. Джонсона (Nicholas K. Johnson) "World War I, Part 1: The French Army and Wine".

Первая мировая война часто ассоциировалась в массовой культуре с опьянением. Алкоголесодержащие коктейли, такие как "French 75", названный так из-за калибра распространенного артиллерийского орудия, были популярны в период между мировыми войнами. Во время «подъема духа 1914 года» — всплеска народного энтузиазма в связи с началом войны — европейские интеллектуалы сравнивали военную истерию с всеобщим опьянением. Нашим героем в этой статье является "пуалю" (poilu, т.е. "лохматый", прозвище французских окопников Первой мировой из-за их привычки носить косматые бороды), типичный французский солдат, и его пристрастие к вину.

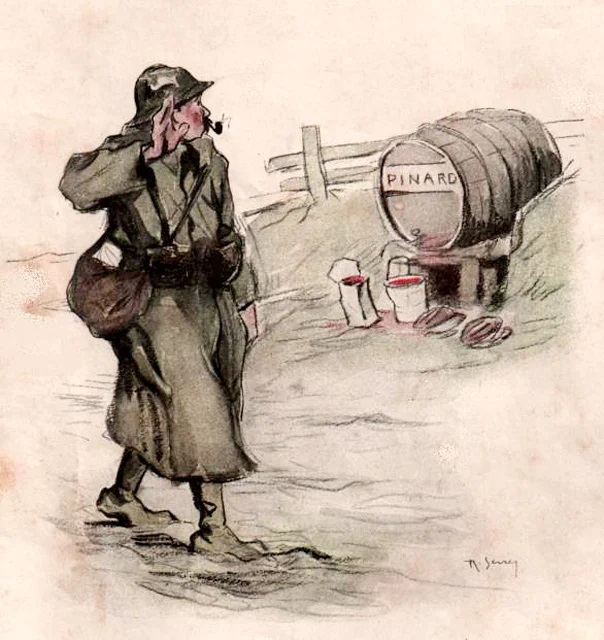

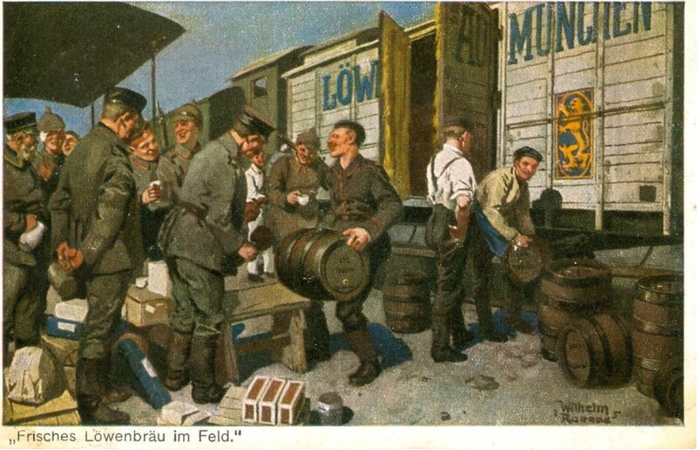

На этом рисунке 1917 года изображен "пуалю", отдающий воинское приветствие бочке "папаши Пинара", как солдаты называли дешевое вино, которое им выдавалось на протяжении всей войны.

Вино в изобилии имелось на французских позициях, и образы пьянства и выпивки повсеместно встречается во французских изображениях войны. Сегодня это является частью французского национального мифа. Представители нынешней французской винодельческой промышленности утверждают, что опыт войны превратил солдат из разных регионов Франции (особенно из регионов с высоким потреблением пива) в усердных потребителей вина. Вино якобы способствовало "национальному единству" Франции. Виноделы утверждают, что общность фронтового быта в окопах, включая винопитие, вытеснило региональные различия вкусов. Когда я посетил французские памятные места времен Первой мировой войны, к примеру, Верден, я был поражен тем, как часто присутствовали там изображения "пуалю" и вина.

Это послание президента Франции призывает население Франции, в том числе женщин, бороться с послевоенной эпидемией алкоголизма. Он изображается как угроза для Франции, такая же серьезная, как некогда исходившая от Германии.

Начало войны совпало во Франции с запретом абсента. Долгое время являвшийся мишенью для критики морализаторами и обществом (и предметом бесчисленных изображений в искусстве), абсент был наконец запрещен 16 августа 1914 года. В своей книге на эту тему Дорис Ланье отмечает, что многие любители крепчайшего напитка обходили запрет, и, в частности, солдаты продолжали употреблять абсент на протяжении всей войны. Тем не менее, французское правительство оправдывало запрет, утверждая, что абсент способствует распространению алкоголизма, который ослабляет население Франции. Терминология, использовавшаяся в то время как правительственными чиновниками, так и французской прессой, похожа на язык американских сторонников сухого закона; абсент и алкоголизм также характеризовались как факторы, способствующие физическому ослаблению и вырождению французского населения. Озабоченность по поводу социальной деградации была частью волны беспокойства, прокатившейся по всей Европе в тот период. "Социальные недуги", так называемый декаданс и расовое смешение, часто упоминались как способствующие ослаблению западной цивилизации. Хотя эти пропагандистские клише использовались для оправдания запрета абсента в 1914 году, в более поздних исторических работах утверждается, что запрет стал частью усилий по продвижению тогдашней французской винодельческой промышленности. Проблема алкоголя как социального недуга вернется во Францию в межвоенный период, хотя и не в такой степени, как в Соединенных Штатах.

Когда Франция вступила в войну в 1914 году, войскам выдавали только воду и кофе, но уже в сентябре 1914 года армия начала выдавать ежедневный алкогольный паек, а именно вино. Как правило, "пуалю" выдавали ½ литра "пинара" (pinard, дешевое вино, производившееся из излишков урожая винограда разных сортов) в день, но это количество могло колебаться в зависимости от логистической ситуации. Солдатам также иногда выдавали пиво, сидр или коньяк вместо "пинара", но он оставался наиболее распространенным алкогольным напитком, потребляемым на фронте. В особых случаях полагались и другие напитки, такие как вино с пряностями или игристое вино. (В произведении Габриэля Шевалье "Страх. Роман о Первой мировой войне" о его пребывании на фронте упоминается, что бутылка игристого вина выдавалась на четверых в День взятия Бастилии). "Пинар" иногда смешивали с коньяком; в некоторых документах упоминается, что его смешивали с эфиром. Вино, коньяк и другие алкогольные напитки более высокого качества также были широко доступны в тылу, особенно в кафе и публичных домах, обслуживавших солдат. Британские и американские военные мемуаристы описывают покупку и употребление большого количества vin blanc (белого вина) как обычное дело во время отпуска.

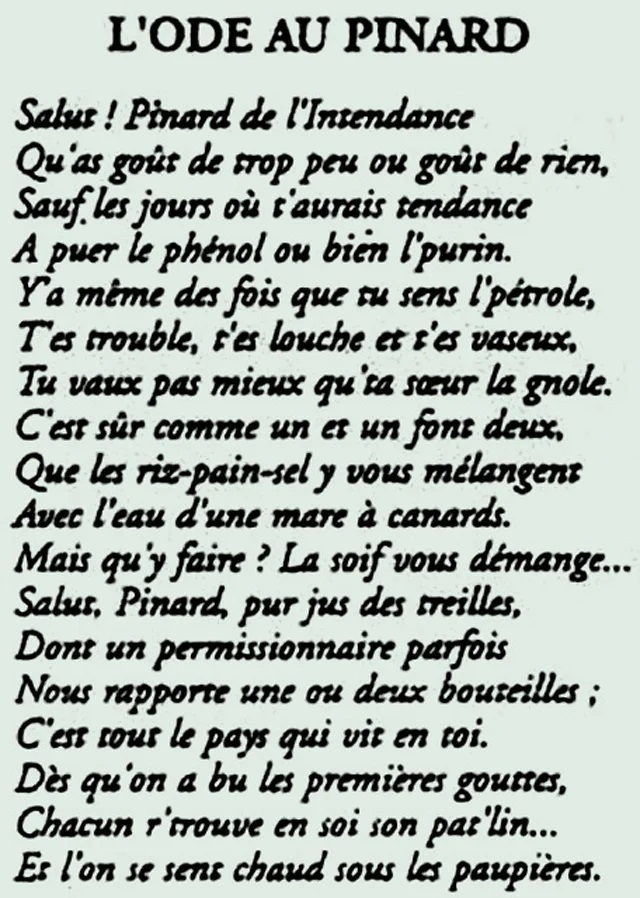

К илл. - "Ода Пинару" сочинения Макса Леклерка была маршевой песней, воспевающей достоинства (и недостатки) "пинара". В этой песне вино описывается как "не имеющее вкуса, за исключением тех случаев, когда пахнет бензином и навозом". В песне также высмеивается "нечистота и нечестивость" вина, но в конечном итоге, автор возносит ему хвалу, поскольку оно является единственным "пойлом", доступным скромному солдату.

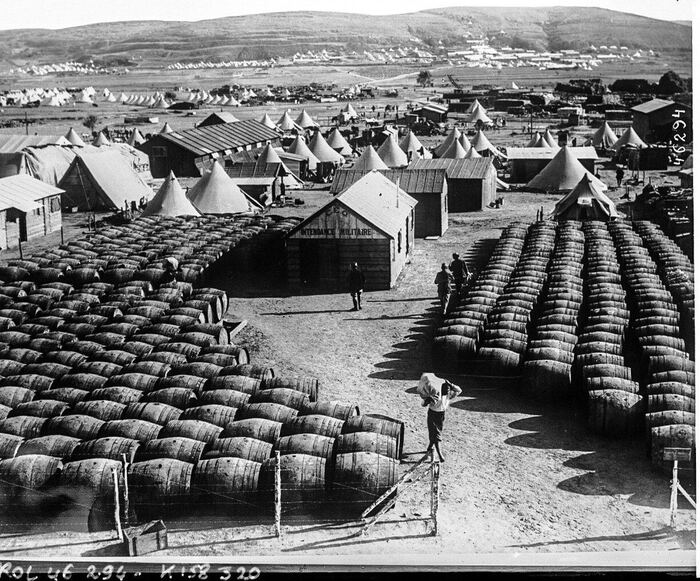

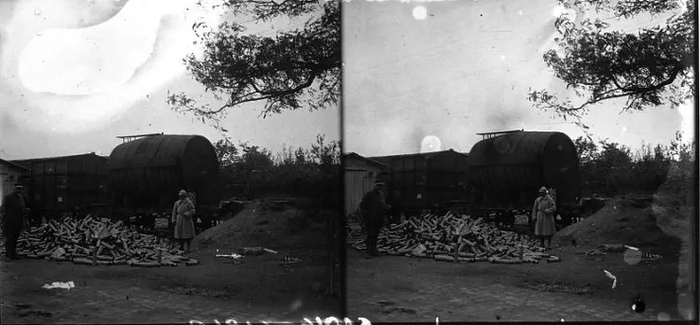

Для фронта поставки "пинара" являлись важнейшей частью тылового обеспечения. Франция импортировала вино в огромных количествах, а также развернула пропагандистскую кампанию, чтобы побудить гражданское население сдавать вино для военных нужд.

На этой фотографии 1916 года изображен "пулю", стоящий перед большой грудой гильз от артиллерийских снарядов и гигантской бочкой для "пинара", установленной на дрезине. (Источник: Национальная библиотека Франции).

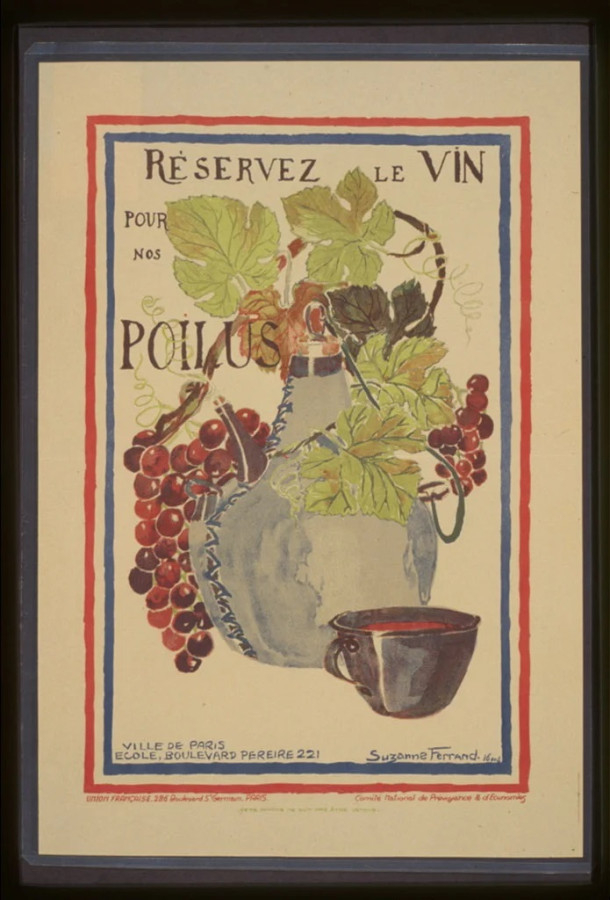

Этот плакат 1916 года призывает мирных жителей «беречь вино для наших "пуалю"». На нем изображена фляга Французской армии, опутанная виноградными лозами, и наполненная вином солдатская кружка. (Источник: Библиотека Конгресса США).

Алкоголь занимает видное место во французской военной литературе и поэзии. Апокалиптический роман Анри Барбюса "В огне", опубликованный во время войны, изображает повсеместное распространение вина на фронте. По словам Барбюса, солдаты не гнушаются напиваться за счет из чужого винного пайка. Гражданские лица наживаются на отпускных солдатах, незаконно продавая вино по ценам, превышающим установленные военными властями. Солдатские казармы пахнут "трубочным табаком, вином и дрянным кофе". Точно так же, как более поздняя военная литература изображает солдат, тоскующих по домашним кулинарным изыскам, Барбюс мечтает о винах из соответствующих регионов. Сам Барбюс отчасти защищает пайковый алкоголь, утверждая, что "этот яд" не повлиял на боевую работу его роты (очевидно, проблема была достаточно серьезной, чтобы упомянуть о ней особо). Кроме того, французским военным часто выдавали коньяк непосредственно перед атакой. Это "жидкое мужество" не всегда давало желаемый эффект, как отметил Габриэль Шевалье в описании наступления, в котором он участвовал в районе Шмен-де-Дам:

"Мы пьем коньячную жижу, которая имеет тошнотворный привкус крови и обжигает желудок, как кислота. Мерзкий наркоз, чтобы отключить наш мозг и помочь перенести пытку ожидания пытки нашего тела, вспарываемого заживо зазубренными стальными скальпелями осколков".

Для поэта-сюрреалиста и солдата Гийома Аполлинера алкоголь был одновременно стратегически полезным предметом и мрачным символом. В стихотворении «В Италию» Аполлинер упомянул о способности "пинара" объединить французов и итальянцев против немцев. В одном из своих самых известных стихотворений о войне "Виноградарь из Шампани" Аполлинер изображает своих собратьев "пуалю" в виде бутылок из-под шампанского, наполненных кровью. В стихотворении выводится трагический образ виноградаря:

Виноградарь в своем винограднике пел, склонясь

над лозой.

Виноградарь без рта в глубине горизонта,

Виноградарь который был сам бутылкой живой.

Виноградарь который доподлинно знает, что такое

война,

Виноградарь, житель Шампани, а ныне артиллерист.

Алкоголь был ключевой частью французского военного быта; он было частью повседневной жизни в окопах. Алкоголь постоянно присутствовал в изображениях "пуалю" в массовой культуре как во время войны, так и после нее. Это стало частью французского национального мифа о войне посредством пропагандистских образов, а позже и благодаря благовидных заявлений о том, что война превратила вино в национальный напиток Франции. В то же время, "военный алкоголизм" способствовал восприятию того, что война усугубила социальные проблемы. Война физически уничтожила большую часть винодельческого ландшафта страны, в том числе многие районы в регионе Шампань. В конечном счете, как показывает "Ода Пинару" Макса Леклерка, вино не являлось ни источником национальной гордости, ни угрозой цивилизации. Это было просто одно из немногих удовольствий, доступных "пуалю", которое помогало им легче пережить постоянные лишения и опасности на фронте.

Вторая часть настоящей серии статей будет посвящена Британской армии, алкоголю в ее пайке и изменениям в табачной культуре, проистекающим из окопного опыта.

_____________________________________________________Перевод с англ.яз.

Пьянство в немецкой армии в годы Первой мировой войны

Перевод статьи Николаса К. Джонсона (Nicholas K. Johnson) The German Army and Intoxication.

Практика употребления алкоголя в немецкой армии во время Первой мировой войны была более широкой, чем у ее противников на Западном фронте и на Восточном фронте. Отчасти это было связано с сильной степенью регионального разделения внутри Германской империи и ее армии. Подразделениям из Баварии гораздо чаще выдавали пиво в качестве части ежедневного рациона, чем подразделениям из Пруссии или винодельческих регионов Рейнландии.

Немецкому тылу при этом приходилось сталкиваться с нехваткой продовольствия из-за британской морской блокады, что осложняло работу алкогольной промышленности из-за растущего дефицита продуктов питания, необходимых для производства алкоголя, таких как картофель, ячмень и сахар. Этот дефицит в конечном итоге затронул и тех, кто находился на передовой.

Когда немецкая армия вторглась в Бельгию и Францию в августе 1914 года, многие солдаты воспользовались возможностью грабежа на недавно завоеванных территориях. Дисциплина в тыловых подразделениях была слабой. Герман Бауманн, пекарь VII резервного корпуса, вспоминал, как его подразделение 4 сентября 1914 года обнаружило “пустой дом”. В подвале дома хранилось 500 бутылок вина. Половина солдат напились немедленно, а четверо, включая Бауманна, взяли с собой 30 бутылок, чтобы распить их во время наступления на Париж (немецкие подразделения снабжения были обеспечены лошадьми и повозками; мародерство такого масштаба было бы невозможно в пехоте). 8 сентября подразделение Бауманна обнаружило погреб с 15 000 литрами вина. Позже он рассказывал, как обнаружил еще один подвал, полный винных бочек. Его коллеги -пекари и ездовые колонн снабжения попробовали вино из нескольких бочек, “пока не нашли что-то стоящее”. Во время этого обыска и последующего загула они разбили так много винных бочек, что их сапоги покраснели, когда они “перебирались через лужу вина глубиной 20 см” в погребе.

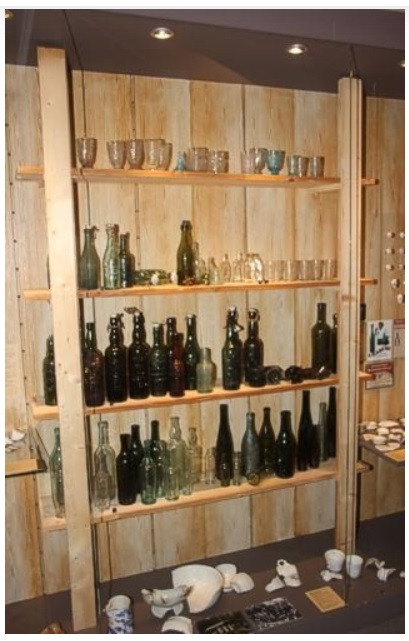

Эти пивные и винные бутылки были найдены археологами во время раскопок в местах дислокации немецких частей в Эльзас-Лотарингии.

Пропитанные вином приключения Бауманна в колонне снабжения закончилось с поражением немцев в битве на Марне. 26 октября 1914 года Бауманн записал, что его подразделение получило 1/4 литра коньяка на каждых 10 человек, и этот коньяк стал первым алкогольным напитком, выпитым его подразделением за шесть недель.

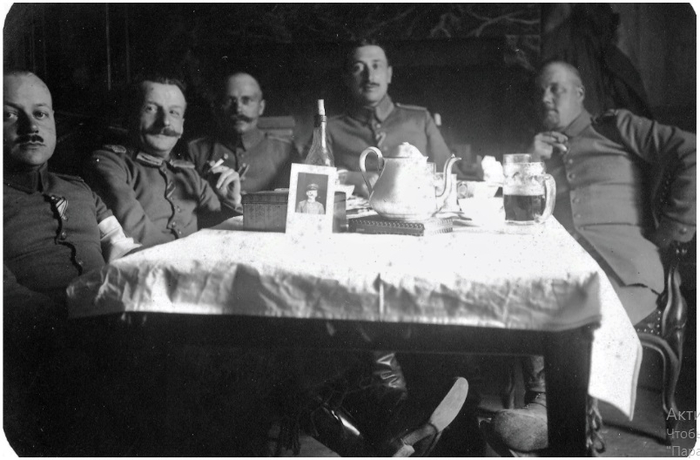

На этой фотографии из коллекции артиллериста Макса Кранца изображены офицеры артиллерии за выпивкой в тылу.

В романе "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка немало места отведено пьянству немецких солдат на позициях. По большей части он изображает своего героя Пауля Баумера и его однополчан, пьющих пиво вместо вина или шнапса. Чаще всего Ремарк живописует сцены увольнения всего в нескольких километрах позади траншей, например, эта эпизод в солдатской столовой непосредственно перед возвращением Баумера на линию фронта:

“Пока мы пьем, я смотрю на каждого из них по очереди… Над нами нависает густое облако дыма. Где был бы солдат без табака? Столовая - его убежище, а пиво - гораздо больше, чем напиток. Это знак того, что человек может пошевелить конечностями и потянуться в безопасности. Мы делаем это церемонно, вытягиваем ноги перед собой и демонстративно сплевываем, это единственный способ расслабиться. Как все это вспоминается, когда мы уходим на следующее утро!”

В 1920-е годы Ремарк с такой же любовью писал о шнапсе. Это без преувеличения: “Легче писать о психологии женщин, чем разбираться в шнапсе; у шнапса есть душа”. В 1924 году он составил рецепты коктейлей со шнапсом для ганноверского издания. Пристрастие писателя к шнапсу и его неприкрытая любовь к этому напитку стали одной из причин негативной реакции правых на него как на “вульгарного” автора непатриотичных антивоенных романов.

На этой фотографии 1916 года изображены артиллеристы, наслаждающиеся вином, табаком и музыкой в лесу где-то на Восточном фронте.

Другие романисты вспоминали также вспоминали о присутствии алкоголя в окопах. Дневник Эрнста Юнгера начинается с рассказа о том, что ему выдали ликер "Кюрасао" на празднование Нового 1915 года. В послевоенной новеллизации своего военного дневника "Стальной шторм" Юнгер упоминает, что офицерам выдавали шнапс, пиво и вино. Он рассказывает о том, как “выпил несколько бутылок красного вина” в блиндаже после артиллерийского обстрела и спустил последние деньги на вино во время подготовки к злополучному весеннему наступлению 1918 года, потому что ему и его товарищам больше не на что было потратить жалование.

"Стальной шторм" Юнгера также заслуживает внимания, потому что писатель часто связывает боевой опыт немецких войск с "Раушем", то есть интоксикацией алкоголем либо наркотиками. Его изображение боя как события опьяняющего и дурманящего было примером подражания “Ярости Ахиллеса” в "Илиаде", но именно эта ассоциация отличала его от других авторов военных романов. Близкие отношения Юнгера с войной и интоксикацией продолжались на протяжении всего двадцатого века. Во время Второй мировой войны он служил в Париже и оставил записки о своем "пребывании на задворках движения Сопротивления и в самом сердце французской литературной сцены". Один из его самых известных отрывков из произведений Юнгера того периода рассказывает, как он стоял на крыше, наслаждаясь бокалом вина с клубникой, когда парижский горизонт пламенел взрывами во время воздушной бомбардировки. В послевоенную эпоху он экспериментировал с тяжелыми наркотиками и описал их эффекты в работе: Annäherungen: Drogen und Rausch.

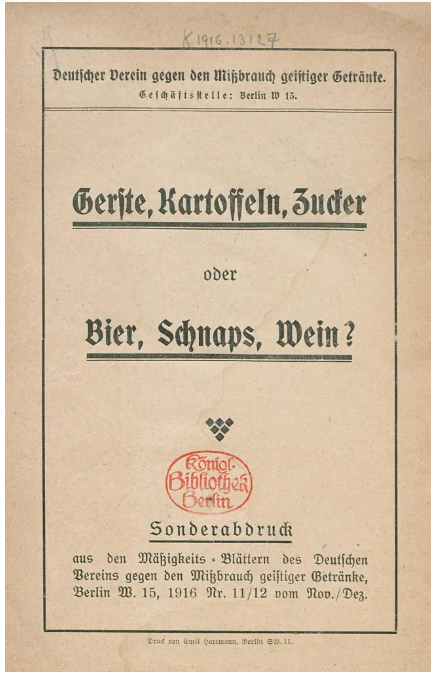

К фото - “Ячмень, картофель, сахар или пиво, шнапс, вино?” Это титульный лист брошюры Немецкой ассоциации по борьбе со злоупотреблением алкогольными напитками. В нем утверждается, что производство алкоголя ограничивает запасы продовольствия, которые необходимо было сохранить в Германии, находящейся в блокаде.

По мере того, как война затягивалась, британская морская блокада Германии вызвала голод среди гражданского населения. Продуктов питания стало не хватать, а сырье, такое как картофель, ячмень и сахар, было необходимыми ингредиентами для алкогольных напитков. В приведенной выше брошюре утверждается, что гражданские лица должны есть ячменный хлеб вместо пива и что производство коньяка буквально вырывает пищу изо рта у голодающих немецких детей. Блокада немецкого импорта продолжалась до весны 1919 года, продлевая кризис недоедания среди населения и нехватку продовольствия.

Эти обстоятельства также затронули солдат на фронте. Во время упомянутого выше весеннего наступления 1918 года немецкие войска страдали от нехватки припасов по сравнению со своими противниками из армий Антанты. Хотя весеннее наступление привело к первоначальному прорыву фронта, оно вскоре застопорилось, в т.ч. поскольку немецкие войска захватили склады снабжения Антанты и увлеклись грабежом продуктов, которые стали редкостью в Германии из-за блокады. В частности, немцы обнаружили тайники с вином – почти как в 1914 году – и начали пьянствовать. Этот “последний вздох” немецкой армии в 1918 году быстро исчерпал себя, поскольку морально разложившиеся солдаты просто прекратили наступление.

Когда война закончилась и немецкое общество вступило в 1920-е годы, наступила новая эра расцвета алкоголизма и наркомании в Германии. В этот период коктейли, повальный рост пьянства и подпольная торговля наркотиками приобрели известность, и недаром говорилось, что Веймарская республика “танцевала на вулкане”.

Бойцы Болгарской армии с макетом танка, Первая мировая война

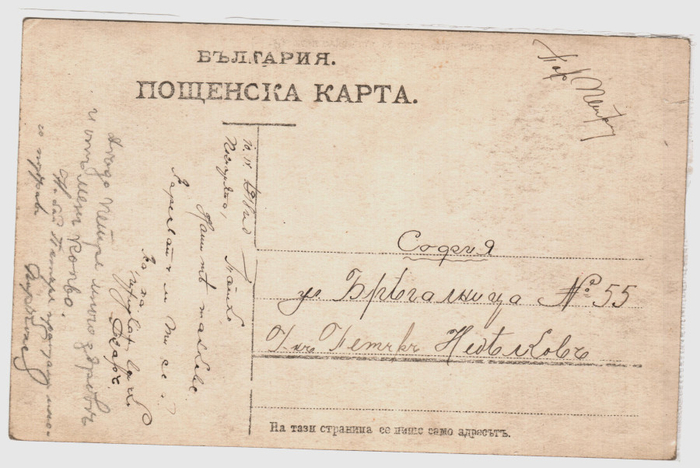

Болгарская почтовая открытка 1918 г.:

Почти наверное, прообразом этого забавного макета послужил знаменитый британский танк Mk5, хотя о том, как он выглядит, болгарский "конструктор" имел весьма приблизительные представления.

В группе бойцов, сфотографировавшихся перед танком, один офицер - второй сидячий слева. На его погонах один просвет и одна "звездочка" (ромбовидная) - согласно знакам различия Болгарской армии, это подпоручик. Первый, третий и пятый сидящие - рядовые, причем один с неразличимой полковой шифровкой на погонах. У остальных знаки различия четко не просматриваются.

Тросточки в руках у многих сидящих позволяют предположить, что перед нами выздоравливающие раненые.

Как использовался Болгарской армией этот "ненастоящий танк" - сложно сказать. На двух основных болгарских фронтах Первой мировой - Салоникском (где болгарам противостояли войска Антанты сборного состава - французы, британцы, сербы, греки, итальянцы, экспедиционные части Российской имп. армии) и Румынском (против Российской имп. и Румынской армий), о танках знали только понаслышке. Но, вполне возможно, болгарское командование готовилось к их появлению у противника и применяло подобные макеты для обучения своих подразделений противотанковой борьбе. Уж очень похожи точки на "обшивке" "танка" на следы пуль.

А вот и обратная сторона открытки:

Написано с соблюдением старых правил орфографии, напоминавших таковые в дореволюционной России, и сохранившихся в Болгарии до 1945 г.

Моих познаний в болгарском языке, когда-то вполне основательных, хватило, чтобы расшифровать следующее (то, что не удалось прочитать, отметил как: хххххх):

България.

Пощенска карта.

София, ул. Бреглница № 55.

г-н Петър Неделков.

На тази страница се пише само адресът.

10.IX.1918.

Хххххх, Татко

Нашите такнкове.

Харесват ли ти се?

Ха, ха

хххххххх

(подпись)

Дядо Петре, много здраве и от мен (подпись)

На бай Петър пожелавам много здраве (подпись)

ПЕРЕВОД:

Болгария.

Почтовая карточка.

София, ул. Бреглница № 55.

г-н Петр Неделков.

На этой странице пишется только адрес.

10.IX.1918.

Хххххх, Папа

Наши танки

Они тебе нравятся?

Ха, ха

Дед Петр, доброго здоровья и от меня

Бай (разговорное обращение - МК) Петр, желаю доброго здоровья

Видимо, какой-то болгарский солдат или офицер, родом из Софии, отправил эту открытку своему отцу, а товарищи писавшего, также знавшие адресата (болгарские части комплектовались по территориальному принципу, вчерашние соседи служили вместе), сделали приписки от себя.

Показательно, что открытка послана 10 сентября 1918 г., всего за четыре дня до начала Союзниками решающего наступления на Салоникском фронте, приведшего к прорыву болгарской обороны при Добро поле и последующему выходу страны из войны.

___________________________________________________________________М. Кожемякин.

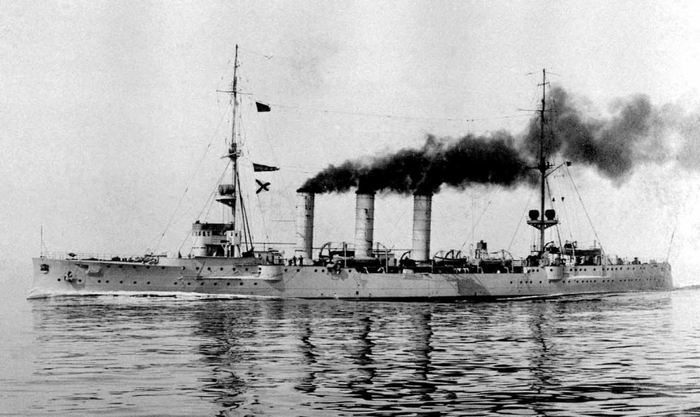

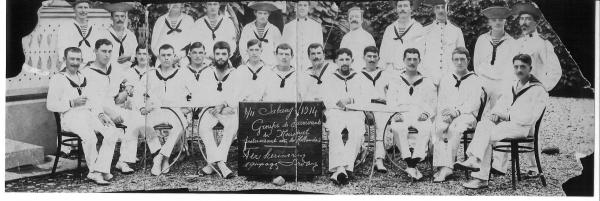

Русские моряки на краю Первой мировой. Гибель "Жемчуга"

15 (28) октября 1914 г., у берегов Малайзии, очень далекой от основных фронтов Первой мировой войны и, тем не менее, ставшей свидетельницей одного из ее морских сражений, во время дерзкого набега германского рейдера "Эмден" на бухту Пенанг ПОГИБ КРЕЙСЕР 2-го ранга "ЖЕМЧУГ" Российского императорского флота.

Боевой российский бронепалубный крейсер, вырвавшийся из огня Цусимского сражения с отрядом крейсеров адмирала Энквиста, флагман Сибирской флотилии (1911), встретил врага беспечно дремавшим на якоре на рейде Пенанга, с неподготовленной к бою артиллерией, с угашенными котлами и... без командира на борту! И погиб.

О несчастном сражении 28 октября 1914 г. в бухте Пенанг написано достаточно, чтобы еще раз подробно останавливаться на предыстории этих событиях. Поэтому перейдем непосредственно к представлению участников этой морской драмы.

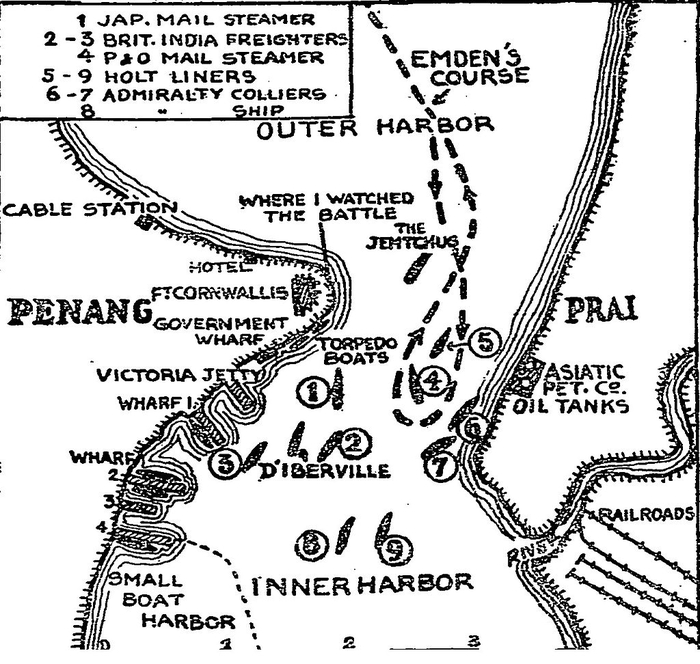

Бухта Пенанга, острова у северо-западного побережья п-ва Малакка, находившаяся тогда во владении Британской империи, важный торговый порт в Малаккском проливе.

"И в таком раю они друг-друга снарядами фаршировали!" - написал один из современных авторов, рассказывая об этом сражении... Кстати, у него очень толковый рассказ в жанре военно-исторического фарса ;)

Германский бронепалубный крейсер "Эмден" (SMS "Emden"), самый, пожалуй, знаменитый из плеяды корсаров Первой мировой, с августа 1914 г. "наводивший шорох" на британское судоходство в Индийском заливе.

Десять 105-мм и пять 52-мм орудий, два торпедных аппарата (именно они и нанесут "Жемчугу" смертельный удар), броня от 20-30-мм (палуба) до 100-мм (боевая рубка), максимальная скорость до 24 узлов.

За время своего крейсерства "Эмден" затопил или захватил 23 торговых судна (преимущественно британских, но 4 августа 1914 г. ему попался и пароход российского Добровольного флота "Рязань"), однако никто из экипажей и пассажиров при этом не пострадал, все они принимались на борт "с вещами" и при первой возможности отпускались на свободу со встреченными нейтральными судами.

Однако корабль - это просто машина, пусть даже очень совершенная и чертовски красивая.

Благородство - человеческая черта.

Командира "Эмдена" корветтен-капитана Карла Фридриха Макса фон Мюллера британцы действительно называли "благородным (gentelmanry) врагом". Правда, уже побежденного и сидящего в плену, а до этого предпочитали величать просто "проклятым пиратом".

Несколько необычное фото для командира крейсера - с невестой и пережившими войну боевыми товарищами по "Эмдену" в 1920 г. За три года до смерти - считается, фон Мюллера доконала подцепленная в плену малярия...

Наверное, на самом деле он был и жесткий командир, и карьерист (вообще характерные для германского офицерского корпуса черты), но при этом смелый талантливый моряк, не лишенный некоторой человечности.

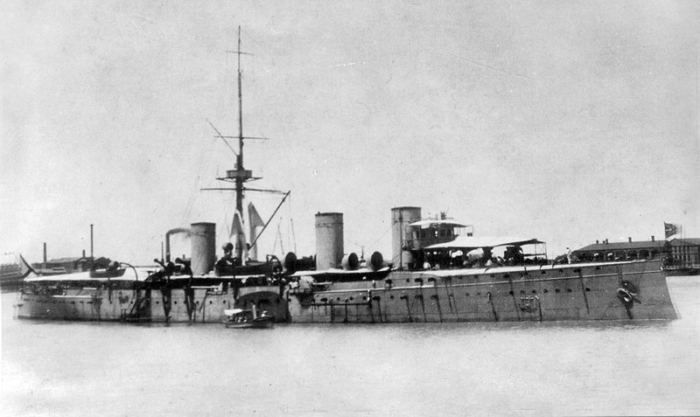

Крейсер 2-го ранга "Жемчуг" Российского императорского флота был уже представлен... Главный калибр: восемь мощных 120-мм орудий (в равном бою да при точной стрельбе - "кердык" немцу!), девять стволов вспомогательного калибра, три торпедных аппарата. Бронирование слабовато: 30-50 мм.

С началом войны совместно с крейсером "Аскольд" вошел в состав союзнической эскадры британского адмирала Т.Джеррама для охраны судоходства Антанты. Есть версия, что здесь "Жемчуг" заснят после патрулирования в сентябре 1914 г. в Сингапуре, откуда и вышел в свой последний поход - в Пенанг.

Кстати, про "Эмден" "под русским флагом" - гг. петроградские журналисты явно перегибают палку. Германский крейсер вел бой под своим собственным.

А вот четвертая фальшивая труба, сделавшая его похожим на британские крейсера класса "Ярмут" и обманувшая бдительность французской брандвахты на входе в Пенанг действительно была - военные моряки всех стран мастера на такие "обманки".

"Жемчуг", как это не досадно признать, погиб по своей беспечности.

Вот что рассказывал артиллерист крейсера лейтенант Ю.Рыбалтовский, кстати, если не герой этого боя, то по крайней мере признанный смельчак, так что щадить свое самолюбие ему незачем:

«Обстановка была полу-мирная. Вражеский австро-германский флот скрывался далеко в Европе в своих базах. Тихоокеанская немецкая эскадра пробивалась на родину и находилась где-то у берегов Ю.Америки. Единственной угрозой был крейсер “Эмден”, блуждавший где-то в водах Индийского океана, но по сведениям английской контрразведки он находился, во всяком случае, не ближе тысячи миль от Пенанга».

Да и сам Пенанг, шумный богатый порт у живописной бухты, заполненной торговыми судами, производил впечатление совершенно мирного города. Маяки, входные и створные огни приветливо светились, здания не были затемнены, "купцы" стояли освещенными, с включенными якорными огнями.

Впоследствии в британской прессе раздавались голоса, что, не подготовив Пенанг к войне в угоду интересам торгового судоходства, колониальная администрация сама проложила в него смертоносный курс "Эмдена".

Изумительное спокойствие демонстрировало и британское военно-морское командование.

Командир "Жемчуга" капитан 2-го ранга И.А.Черкасов запросил у британского адмирала Джеррама разрешения на переборку машин и щелочение котлов, износившихся после долгого плавания - и получил его!

А что, стоянка же совершенно безопасна!

Она и воспринималась экипажем российского крейсера как отдых после утомительных и безрезультатных патрулирований в поисках неуловимого "немца".

Котлы (кроме одного) были угашены, и "Жемчуг" остался фактически без хода и без нормального энергоснабжения, а ведь именно электричество приводило в действие корабельные помпы и подавало из элеваторов снаряды!

Но сваливать всю вину на британцев нельзя. Не только потому, что офицер связи Royal Navy на "Жемчуге" лейтенант Моунд "все уши прожужжал и изрядно надоел" офицерам крейсера (и местному штабу гарнизона) с постоянными предупреждениями: "Пенанг в таком виде - потенциальная ловушка, не расслабляйтесь!"

Но и еще по одной важнейшей причине: человек, отвечающий за боеготовность и безопасность боевого корабля, отвечающий за все на борту, где он "царь, бог и воинский начальник" - это его командир!

Позвольте представить - капитан 2-го ранга барон И.А.Черкасов:

Приятное открытое лице, несколько мягкое, быть может.

Наверняка считался неплохим командиром. Был храбр и умел отвечать за свои поступки - мы это еще увидим.

Но "кавторанга" в ту роковую ночь на 28 октября увел с борта непреодолимый "человеческий фактор" - он любил свою жену! Супруга командира за тридевять морей, презрев угрозу германского рейдерства, прибыла в Пенанг и ждала его на берегу, в отеле. Жаль, не удалось найти фотографий этой женщины, которой, наверное, казалось, что она свершает подвиг любви. А получилось по старой морской пословице: "Баба на флоте - к несчастью!"

Спускалась душная ночь с 27 на 28 октября 1914 г.

Командир передал "бразды правления" старшему офицеру капитан-лейтенанту Н.Кулибину, вскочил в катер и полетел на крыльях любви - прямо в страстные объятия супруги.

Старпом немного позавидовал, приказал на всякий случай зарядить два орудия, направленных в сторону внешнего рейда (грамотно, но мало), поднять к ним на палубу по пять зарядов (просто мало!), выкурил на мостике папироску и пошел спать.

На "Жемчуге" сыграли отбой.

Утомленные работой матросы, позевывая, забирались на пробковые матрасы в своих койках-гамаках и задавали могучего храпака. Со спокойной совестью тружеников и воинов, честно закончивших день забот, хорошо спится. Уж они-то точно не несут ни малой доли вины!

Вахтенный офицер, молодой мичман Сипайло, всматривался в блиставший мирными огнями сумрак южной ночи и, наверное, вспоминал кого-то, мечтал о чем-то... Жить ему оставалось до утра.

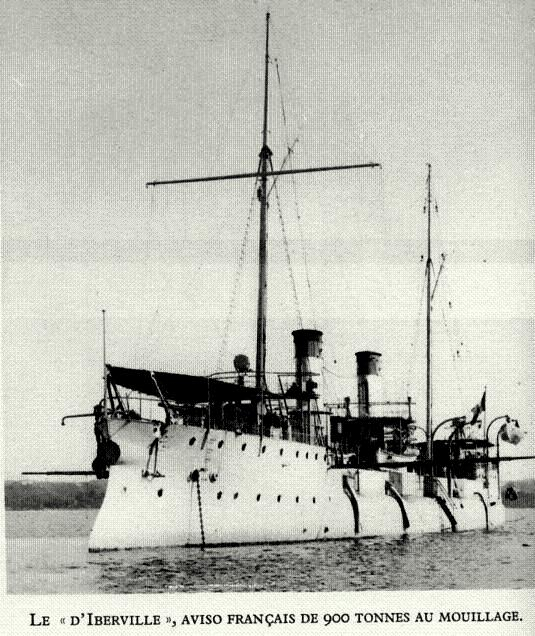

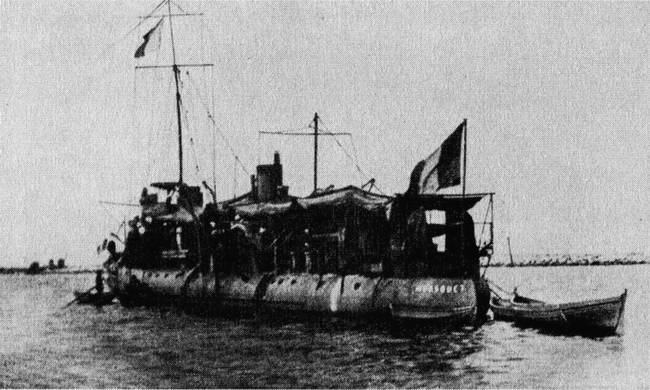

В Пенанге стоял отряд союзных французских кораблей. На внутреннем рейде на якорях находились авизо "Д'Ибервилль" (aviso-torpilleur D'Iberville), корабль немолодой (1893 г.) и не очень мощный (одно 100-мм орудие и шесть торпедных труб, остальная артиллерия - 65-47 мм), к тому же тоже щелочевавший котлы, а также миноносец "Фронда".

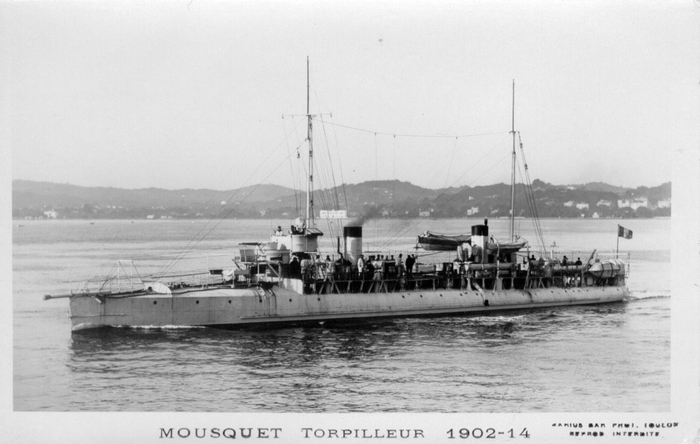

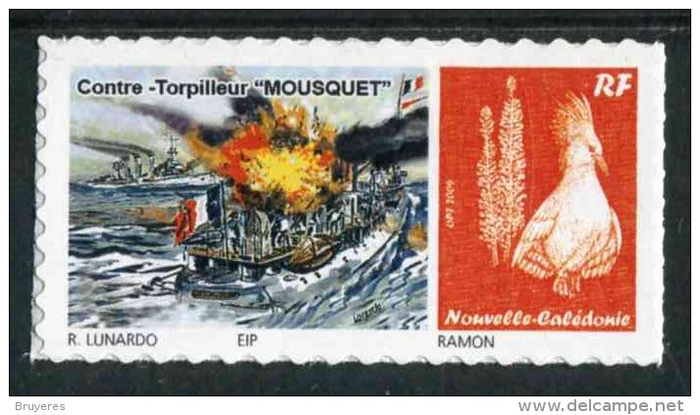

Брандвахту у входа в залив в ту ночь несли два эскадренных миноносца (contre-torpilleur) класса "Аркебуз" - геройски погибший "Мушкет" (Mousquet) и не догнавший "немца" "Пистолет" (Pistolet).

На каждом по два торпедных аппарата, по одному 65-мм и по шесть 47-мм орудий. Скорость (их главное оружие после торпед) - 30 узлов.

Командир "Мушкета" lieutenant de vaisseau (аналог капитан-лейтенанта в Российском флоте) Félix Alexandre Jules Théroinne, честно погибший в этом бою, но командовавший небезупречно

Дальнейший ход событий слишком хорошо известен, чтобы еще раз пересказывать подробно, как "Эмден", принятый за британский крейсер, в предрассветных сумерках 28 октября вошел в спящую бухту, даже не будучи вызван брандвахтой.

Как он с "пистолетной" дистанции в 5 кабельтовых (около 900 метров) поразил русский крейсер торпедой и накрыл артиллерийским огнем...

Каким страшным было пробуждение матросов среди грохота, пламени и смерти...

Как офицеры метались, пытаясь что-то сделать (а что они могли сделать на фактически выведенном из строя еще до боя корабле?!)...

Как не нашли ключей от артиллерийских погребов и ломали двери топорами...

Как механик наощупь в кромешной тьме выводил людей из заливаемого водой машинного отделения, а раненых несли на руках...

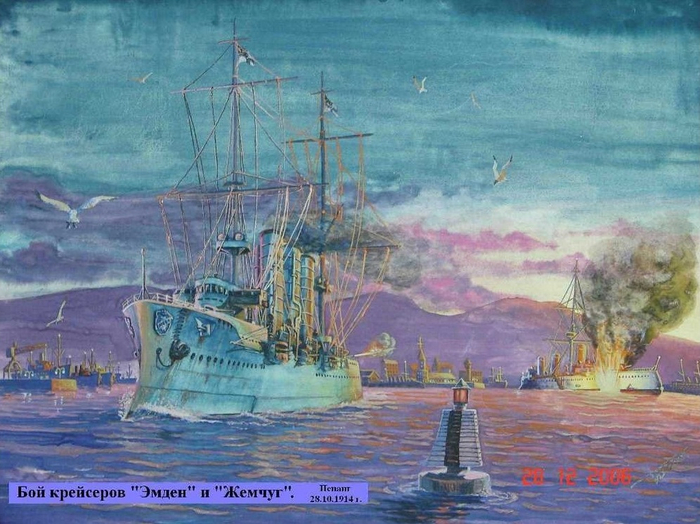

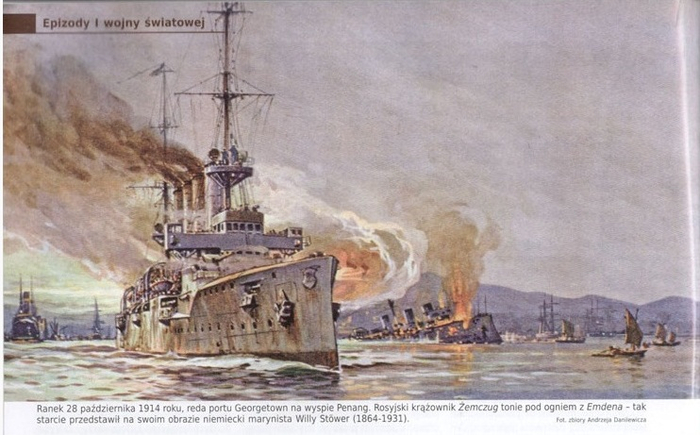

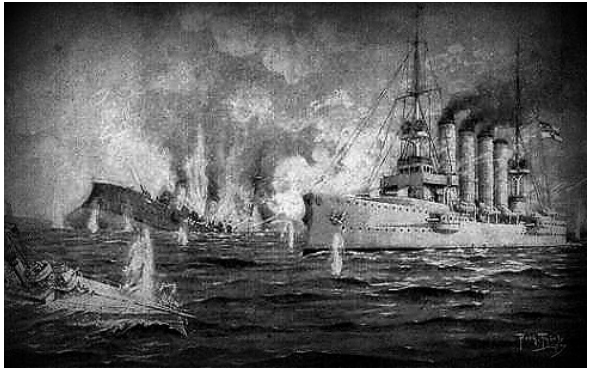

Так увидели гибель "Жемчуга" в бою с "Эмденом" разные художники-маринисты:

С большей или меньшей степенью патетики, но и так видно: "Эмден" стреляет, а "Жемчуг" тонет...

Впрочем, "Жемчуг" тоже стрелял. Артиллерист крейсера лейтенант Рыбалтовский, выскочив на палубу тяжело поврежденного корабля, понял, что организовать централизованное управление артиллерийским огнем уже не удастся. Среди хаоса и паники он сделал единственное, что еще мог: сам встал к орудию - одному из двух изготовленных к бою. Ему удалось произвести, по разным данным, шесть или семь выстрелов.

Из второго орудия выстрелил вахтенный офицер мичман Сипайло, но сразу после этого был убит.

Рыбалтовский, между прочим, утверждал, что добился двух попаданий в "Эмден". В вахтенном журнале германского крейсера и очевидцами этот факт, увы, не подтвержден.

Однако разгромить британские торговые суда, стоявшие на рейде, "Эмдену" так и не удалось. Взбудораженный канонадой, на всех порах в бухту мчался исправлять свой "косяк" храбрый миноносец "Мушкет", и немецкий рейдер был вынужден повернуть обратно, навстречу новому бою.

А "купцов" остались увлеченно громить со своих якорных стоянок французские авизо и миноносец, открывшие по ним огонь, приняв в утреннем тумане за атакующего неприятеля.

Впрочем, когда ошибка выяснилась, французские моряки не очень-то переживали: ведь им предоставилась удачная возможность безнаказанно пострелять по ненавистным "ростбифам"!

"Вы нам за Жанну д'Арк и Ватерлоо ответите, гады!!"

На обратном пути "Эмден" всадил в умирающий "Жемчуг" еще одну торпеду. После этого на русском крейсере произошел взрыв артиллерийских погребов, "желтое пламя и обломки взметнулись выше мачты" (вспоминали очевидцы), несчастный "Жемчуг" разломился надвое и быстро затонул. Уцелевшие члены экипажа спасались, кто как мог, и помогали, кто кому мог...

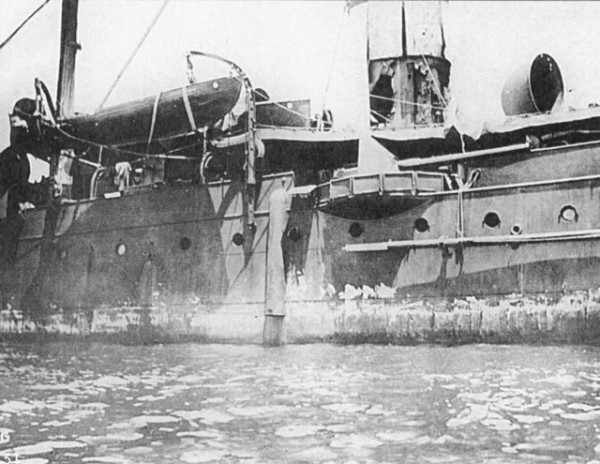

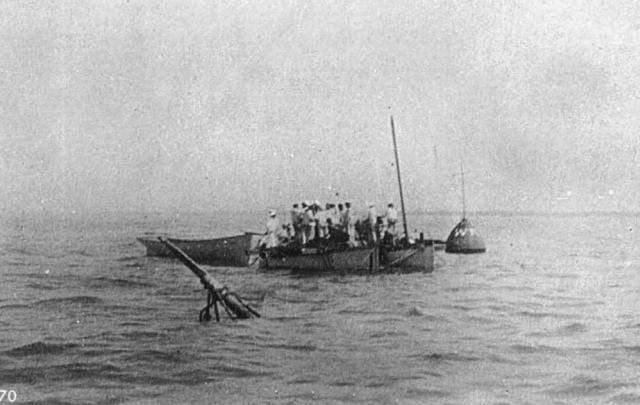

Верхушка мачты "Жемчуга" осталась видна на водой... В шлюпках - пережившие гибель корабля русские моряки, прощаются со своим крейсером

Из команды погибли 86 человек, 250, включая 112 раненых, были спасены.

Среди убитых и утонувших был только один офицер - молодой храбрый мичман Сипайло, среди раненых - трое.

Гибель "Жемчуга" - один из редких в истории Российского императорского флота случаев боевой потери корабля, при которой погибло множество нижних чинов, а подавляющее большинство офицеров остались в живых. Что бы ни было известно о сословных проблемах взаимоотношений между чинами в дореволюционном русском флоте, и офицеры-дворяне, и офицеры-разночинцы (каковых, впрочем, до Первой мировой было немного) считали бесчестьем не разделить судьбу своих матросов.

Французский миноносец "Мушкет" сражался храбро, но недолго.

У его командира был реальный шанс поразить "Эмден", если бы он сразу вышел в торпедную атаку. Но француз принял врага за союзника (опять роковой обман из-за четвертой фальшивой трубы!), начал обходить - и попал под сосредоточенный огонь рейдера.

Первым же попаданием был смертельно ранен командир "Мушкета", а потом 105-мм орудия немцев быстро отправили маленького "француза" на дно.

Германская пропагандистская картинка на ту же тему (там еще и "Жемчуг" тонет на заднем плане, для значительности)

В бою погибли 30 французских моряков, в т.ч. все офицеры, кроме одного. 36 выживших были приняты на борт "Эмденом". Там трое из них скончались от ран, а остальных "тевтонский рыцарь" фон Мюллер счел возможным 30 октября отпустить с "пощаженным" британским пароходом "Ньюборн". Предварительно заставив их подписать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях, за что по возвращению из плена французские моряки получили серьезные служебные неприятности.

Французский миноносец "Пистолет", появившийся в районе боя, когда все было кончено, начал преследовать уходящий "Эмден", но вскоре отстал из-за неисправности машин.

Возможно, к счастью для себя.

Российский императорский флот провел тщательное расследование гибели "Жемчуга". С заключением следственной комиссии можно познакомиться ниже текста этого материала.

Командир и старпом крейсера, несомненно несущие огромную степень вины за трагедию, однако и сами - жертвы безжалостных обстоятельств войны, не могли избежать ответственности.

Их наказание в конечном итоге оказалось суровым, но дающим шанс сохранить честь и вернуть чин: разжалование в рядовые и отправка на фронт.

"Дальнейшая судьба разжалованных морских офицеров сложилась следующим образом. Матрос 2-й статьи Иван Черкасов воевал на Кавказском фронте в составе озерной флотилии, был награжден солдатским Георгиевским крестом и в апреле 1917 года восстановлен в чине капитана 2 ранга. Скончался он во Франции в марте 1942 года. Матрос Николай Кулибин воевал в ударном батальоне особой морской бригады на Двинском участке Северо-Западного фронта. В ходе боев, руководя подвижным пулеметным расчетом, Кулибин неоднократно отличился – получил звание унтер-офицера и был награжден солдатскими Георгиевскими крестами 4 и 3 степеней. За проявленные отличия, в сентябре 1916 г. по ходатайству командующего Балтийским флотом перед Императором Кулибину были возвращены все его прежние боевые награды, он был восстановлен в прежнем чине, а вскоре – произведен в капитаны 2-го ранга. Скончался Кулибин летом 1918 года от последствий тяжелого ранения, полученного в революционные дни в феврале 1917 года, когда в него несколько раз выстрелил взбунтовавшийся матрос." (Из статьи: "Застигнутый врасплох", http://http//ruskline.ru/history/2014/10/30/zastignutyj_vrasploh/)

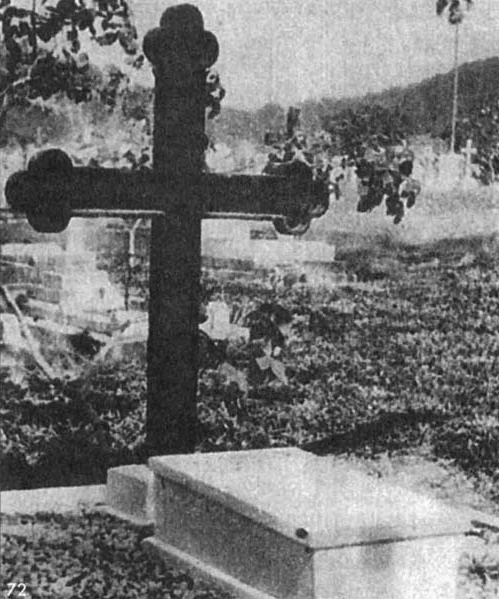

Погибшие моряки с крейсера "Жемчуг", тела которых отдало море, упокоились в братской могиле на христианском кладбище Пенанга. Экипаж русского вспомогательного крейсера "Орел", проводившего водолазные работы на месте затопления "Жемчуга", в 1915 г. установил там скромный и суровый памятник: чугунный крест.

На протяжении столетия он тщательно реставрировался прибывавшими в Пенанг нашими соотечественниками, в том числе - советскими военными моряками.

Стоит и поныне:

Неподалеку от него находится могила французского офицера с "Мушкета", погибшего в том же бою.

Союзники и в смерти...

Что же касается "Эмдена", то набег на Пенанг стал фактически последним аккордом его пиратских приключений.

9 ноября 1014 г. у острова Дирекция Кокосовых островов он был настигнут и после ожесточенного боя уничтожен австралийским крейсером "Сидней" (HMAS "Sydney").

________________________________________________________________________Михаил Кожемякин

Гибель крейсера «Жемчуг» (из материалов следственной комиссии).

Гибель крейсера «Жемчуг» от торпед крейсера «Эмден» в ночь с 14 на 15 октября на рейде Пенанга.

Крейсер «Жемчуг», находившийся вместе с крейсером «Аскольд» к началу войны в составе морских сил Дальнего Востока во Владивостоке, ввиду недостатка у союзников крейсерских сил для защиты торговли и борьбы с немецкими крейсерами, был включен в состав английской эскадры, охранявшей северо-восточную часть Индийского океана и район Зондского архипелага, где в этот период оперировал германский крейсер «Эмден».

За период с середины августа по 13 октября крейсер «Жемчуг» выполнил ряд поручений по конвоированию военных транспортов и торговых судов и по осмотру различных районов и групп островов архипелага в поисках крейсера «Эмден» и его угольщиков.

Вернувшись 13 (26) октября 1914 года в Пенанг из своего последнего похода к Никобарским и Андамским островам, «Жемчуг» получил разрешение произвести переборку механизмов и чистку котлов, Несмотря на то, что Пенанг являлся незащищенной якорной стоянкой, где все меры охранения сводились к высылке в море для дозора одного миноносца, командир «Жемчуга» капитан 2 ранга барон Черкасов, вопреки предупреждениям местных портовых властей, не нашел нужным обеспечить корабль необходимыми мероприятиями по повышению бдительности и усилению его боеготовности на случай нападения противника.

Считая, что при появлении последнего он будет своевременно предупрежден местным командованием, командир крейсера, ссылаясь на нездоровье, съехал на берег в гостиницу, оставив корабль на старшего офицера и не обеспечив на крейсере боевой готовности в условиях стоянки на незащищенном рейде.

Съезд командира на берег создал на корабле представление, что стоянка в Пенанге является периодом отдыха после походов, и это не замедлило сказаться на всем режиме наружной службы корабля, его боеготовности и бдительности. Положение крейсера на рейде кормой ко входу из-за отсутствия шпринга не позволяло в любой момент открыть огонь по входу всем бортом, служба неслась «по-якорному», и хотя орудия, обращенные к выходу, были «на всякий случай» заряжены, но личный состав их не находился в полной готовности. При этом корабль стоял ночью с якорными огнями. На «Жемчуге» велось щелочение котлов, и все котлы, кроме трех, были вскрыты, чтобы с раннего утра приступить к чистке трубок.

В момент подхода «Эмдена» с вахты было доложено старшему офицеру о трехтрубном, а затем вторично о четырехтрубном крейсере, что и вызвало его желание посмотреть лично и проверить идущий корабль. Он встал и начал одеваться, чтобы выйти на верхнюю палубу, как вдруг послышались орудийные залпы. Все остальные офицеры находились в каютах.

Взрывом торпеды с «Эмдена» были затоплены: кормовая машина, 6-я кочегарка, кормовые патронные погреба, разрушен лазарет и командирская каюта. Проходя мимо «Жемчуга», «Эмден» стрелял залпами по шкафуту, после чего сосредоточил огонь по носовой части.

Развернувшись, неприятельский крейсер выпустил вторую торпеду, попавшую в носовой отсек «Жемчуга». От взрыва торпеды взорвался носовой патронный погреб. Одним из залпов был сбит вельбот № 2, выведено из действия 6-е орудие и заклинено 4-е. После взрыва погреба на полубаке было уничтожено баковое орудие, а кормовое осело и не могло вращаться. На палубе находилось много убитых и раненых. Взрывом и снарядами перебило паровые трубы, водоотливные средства не действовали и электрическое освещение погасло. С момента начала атаки личным составом овладела паника, усугублявшаяся растерянностью командного состава. Когда старший офицер вышел на верхнюю палубу, он увидел дым и пар у кормового элеватора, идущие из люка. Опасаясь взрыва погребов, он приказал их затопить. Необходимо отметить, что, даже осознав происходящее, старший офицер не отдал приказание играть боевую тревогу, и, оставаясь свидетелем событий, ходил по верхней палубе, отдавая ряд не имевших значения распоряжений.

Инициатива открытия погребов для подачи снарядов к орудиям принадлежала одному из матросов, обратившемуся к старшему офицеру за ключами. Последний отправился в каюту, но ключей на обычном месте не оказалось, так как каюта была разрушена. После бесплодных поисков их на палубе, он приказал ломать замки погребов. В дальнейшем, выйдя снова наверх, старший офицер находился на шканцах, когда раздался взрыв второй торпеды в носовой части. Крейсер вздрогнул, и весь бак был засыпан осколками. «Жемчуг» стал садиться носом и валиться на правый борт.

Попытки офицера-ревизора достать снаряды для отражения атаки закончились неудачей, потому что погреба были заперты, а взломать замки не удалось.

Войдя в кают-компанию, наполненную удушливыми газами, ревизор начал искать предметы для взлома замков и выбрал шток от вентилятора. Позже, находясь на верхней палубе, он пытался освободить одну из пушек от висящего на ней вельбота, как вдруг послышался оглушительный взрыв. Пламя характерного желтого цвета, какое бывает при горении бездымного пороха, взвилось выше клотика мачты. Это был взрыв носового погреба. Всевозможные осколки посыпались на палубу. Видевшие эту картину утверждали, что крен корабля в это время был не менее 15 градусов, причем он быстро увеличивался, так что личному составу пришлось держаться, чтобы стоять на палубе; корма сильно поднималась. Вода начала заливать верхнюю палубу, людей смывало волной, а крейсер захлестывало все больше и больше. После взрыва старший инженер-механик, выбежав из каюты, бросился в машинное отделение. Он приказал зажечь масляное освещение, так как электричество погасло, и внизу было совершенно темно. Вспомнив, что все котлы открыты для чистки, он решил, что ему незачем идти в машину.

В это время ему доложили, что дежурная 3-я кочегарка уже затоплена. Ища пробоину, он шел навстречу бегущей воде и пробрался в развороченную командирскую каюту, где вода стояла по колено. Место поступления воды находилось в командирской спальне. Проверив, не остались ли люди в машинном отделение, и убедившись, что все они вышли, инженер-механик направился к левому трапу. В это время корма сильно поднялась с креном на правый борт. Ввиду погружения корабля старший инженер-механик прыгнул с палубы в воду. Отплыв от корабля и оглянувшись, увидел, что от крейсера видна над водой лишь одна мачта.

Разбуженный взрывом младший инженер-механик, не одеваясь, выскочил из каюты, чтобы бежать в машину. Однако, сообразив, что проникновение в машину бесцельно, так как она не прогрета и хода дать не может, он решил спуститься в кочегарку, чтобы развести пары. Спустившись в темноте в кочегарное отделение, он почувствовал под ногами воду. Оказалось, что шахту уже залило водой. Спустившись затем в другую кочегарку, он обнаружил и в ней воду. Люди, находившиеся там, были частью ранены, остальные, охваченные паникой, бесцельно бегали, не предпринимая каких-либо мер борьбы за живучесть корабля и собственного спасения.

Через несколько минут в помещении почувствовался глухой удар, крейсер содрогнулся. И вода в отделении сразу стала прибывать, так что уровень ее быстро повысился почти до колен. Крейсер сильно накренился. Видя неизбежность гибели корабля, младший инженер-механик разрешил личному составу, находившемуся в кочегарке, подниматься наверх. Выскочив на верхнюю палубу и взглянув за борт, он увидел, что вода уже вливается в иллюминаторы кают-компании. Крейсер быстро пошел ко дну с креном около 40 градусов, образовав большой водоворот. Вахтенный начальник, давая показания по вопросу гибели «Жемчуга», подтвердил, что корабль к отражению атаки готов не был. На верхнюю палубу было вынесено всего около — 12 снарядов; заряженными были орудия № 1 и № 6, однако огня из них открыть не успели. Штурман «Жемчуга», находясь уже на верхней палубе и увидев проходящий «Эмден», решил открыть по нему артиллерийский огонь, но пушка была заклинена, а замок ее был открыт. Офицер бросился к кранцу, где должны были находиться снаряды первых выстрелов, но их там не оказалось.

Вскоре он услышал ответную стрельбу «Жемчуга», но из других орудий. Артиллерийский офицер, выбежавший на верхнюю палубу, считал, что «управлять огнем на столь малой дистанции было излишне, обстановка же требовала немедленного открытия огня». Он открыл огонь из кормового орудия, успев дать только 3 выстрела. Когда «Эмден» развернулся и проходил обратным галсом, артиллерийский офицер дал еще 3-4 выстрела, но в этот момент произошел второй взрыв, корабль подпрыгнул и начал валиться на правый борт.

Весь эпизод длился не более 4-5 минут. Минный офицер, выбежав на шкафут, направился к полубаку, чтобы проникнуть в отделение торпедных аппаратов и приготовить вынутые из аппаратов, торпеды, но это ему не удалось, так как оттуда шел черный густой дым и огонь, вырвавшийся из входного люка и носового элеватора. Проход оказался заваленным грудой каких-то обломков. Желая выяснить по переговорным трубам, что успела сделать прислуга аппаратов, он взобрался на полубак, но в это время «Эмден» дал залп по полубаку. Одним из обломков его ударило в бедро, и он упал на палубу.

Следствием было установлено, что из-за отсутствия ключей от погребов их пытались вскрыть топором. В это время в помещение подачи сквозь дыры переборок из кормовой машины уже вливалась вода, которая быстро заполнила помещение, так что людям пришлось выйти, задраив дверь. Когда замок у погреба был открыт, оттуда успели подать лишь два патрона. К этому времени положение «Жемчуга» было настолько критическим, что на верхней палубе уже слышались крики: «Спасайся, кто может!»

Погибли: 1 офицер и 81 человек команды. Ранены: 3 офицера и 112 человек команды. Всего вышло из строя 55,63 процента экипажа. По прибытии в Россию, командир корабля и старший офицер были преданы суду, приговорившему их к разжалованию в матросы".

(Цитируется по книге К.П.Пузыревского «Повреждения кораблей от подводных взрывов и борьба за живучесть».Л.-М., 1938 г.)