Биология травли в школе: разница между буллингом и моббингом

Когда говорят о причинах травли в коллективе (школьном, рабочем, не суть важно), то прежде всего вспоминают теории об иерархии малых групп, доминировании и концепции самоутверждения личности, немного забывая, что все мы прежде всего животные на гормонах и примитивных инстинктах, а уже только после всего этого человеки разумные.

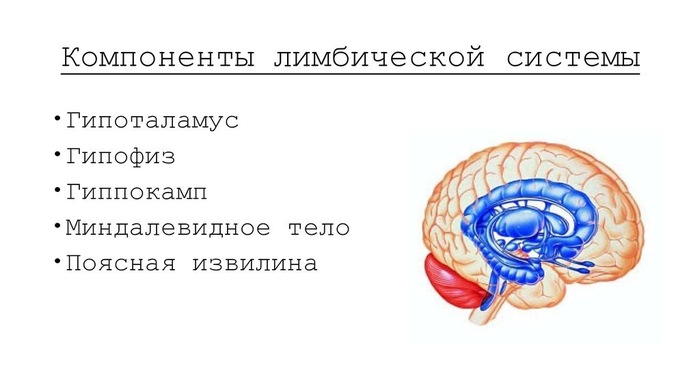

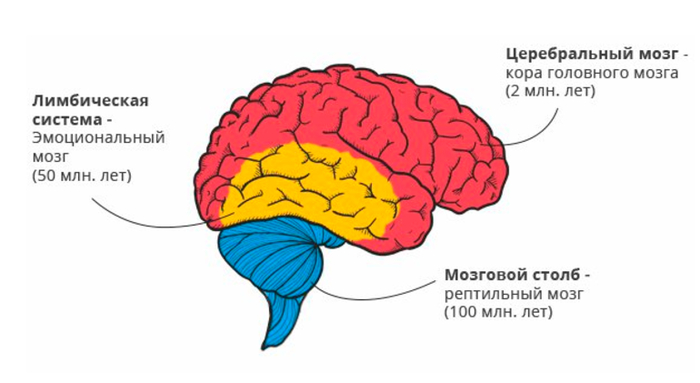

И движут нами даже не столько рацио, сколько лимбическая система мозга, которая отвечает за эмоции, за выработку целого ряда гормонов. Что особенно явно у детей и подростков, которые еще не "вырастили" себе прифронтовую кору. Понимаю, звучит немного сложно, но сейчас объясню попроще.

Дело в том, что ваш условный ребенок рождается еще не с таки мозгом, как у взрослого человека в возрасте примерно 25-27 лет - у него он формируется все эти годы, причем в первые лет шесть предельно активно. Строятся новые нейронные связи, развиваются целые отделы типа речевого центра и прочее. Взять хотя бы за пример пресловутую лексическую пластичность детского мозга, когда даже двухлетний ребенок "впитывает" и усваивает язык родителей вне зависимости от его сложности - будь это навахо или китайский. Не бывает детей, которые не могут научиться языку родителей, даже если в нем 15 падежей.

Но главная часть мозга, которая всю эту четверть века формируется, это префронтальная кора, отвечающая за долгосрочное планирование, самоконтроль, обучаемость и т.п. Грубо говоря, именно этот неразвитый изначально участок головного мозга со временем "взрослеет" и учится контролировать спонтанные порывы, эмоциональные всплески, тормозить необдуманные решения. Собственно, именно зрелость префронтальный коры отличает ребенка от взрослого с биологической точки зрения.

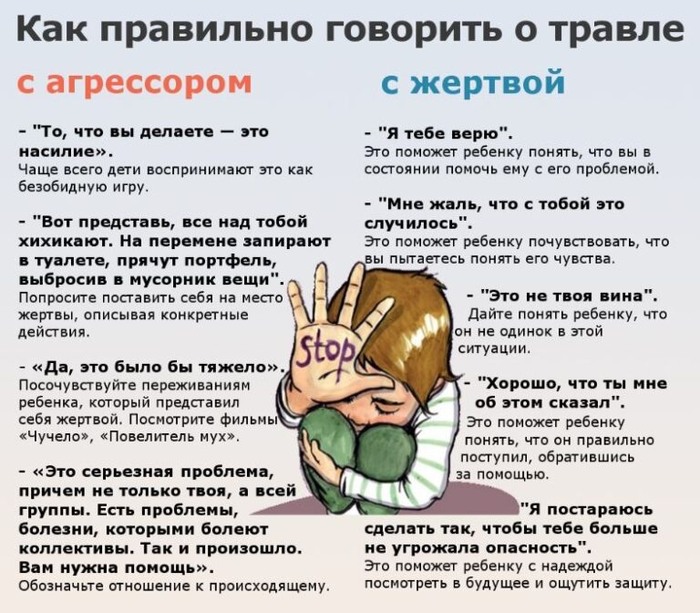

Буллинг и моббинг

Рассказ про этапы взросления мозга тут не просто так - изначально мы все просто животные, млекопитающие, неспециализированные хищники, для которых главное это инстинкты: поесть, размножиться, избежать внешних угроз. Эти инстинкты, о которых пишут даже в школьных учебниках, не есть вещь абстрактная и умозрительная - они "едут" на гормонах. Собственно, не просто так в просторечный язык вошло "гормоны взыграли", когда речь идет о подростках.

Они действительно доминируют на стадии пубертатного развития, когда контролирующая префронтальная кора еще не успела достаточно развиться и не имеет достаточной "силы", чтобы брать под контроль сиюминутные гормональные всплески. И это нормальный, "штатный" этап взросления.

Другое дело, что в ходе общения внутри детского коллектива происходит целая масса очень сложных процессов социализации. Часть из которых глубоко врожденные, буквально животные, которые роднят нас с большими шимпанзе куда больше, чем нам хотелось бы.

Один из них связан с распознаванием других конспецификов (особи того же биологического вида) по принципу свой-чужой. Что разные группы обезьян, что группы древних людей и даже не очень древних типа крестьян в средневековых общинах всегда очень чутко относились к "пришлым". Это заложено природой - может у этого непонятного субъекта какая-то зараза неведомая, кто его знает. Или он вообще буйный.

По этой причине в любом коллективе, тем более детском, отношение к новеньким всегда довольно настороженное. И при малейшем намеке на инаковость включается то, что сейчас называется моббингом (от англ. mob - банда, толпа), когда весь класс или группа детсада как один начинает травить одного просто потому, что воспринимает его как чужака.

И это не стоит путать с буллингом (от англ. bull - бык, а на сленге еще и хулиган), когда какой-то отдельный персонаж или несколько желают подняться в социальной иерархии за счет унижения слабого. В отличие от моббинга здесь всегда есть заводила(ы) и даже на уровне нейрофизиологии здесь работают разные процессы.

Гормоны агрессии и травли

Тут надо четко понимать и различать две фундаментальные вещи: моббинг или коллективная травля коллективом одного персонажа из-за его "нетаковости" это очень приятно чисто на гормональном уровне. Так уж эволюционная биология нас выпестовала.

Во-первых, объединяясь в толпу (тот самый английский mob), мы автоматически понимаем, что впереди нас ждет сладкая победа над одиноким и, как правило, забитым чужаком. Что вызывает выброс тестостерона (только не стоит думать, что это чисто мужской гормон - у женщин он прекрасно вырабатывается яичниками и надпочечниками), который дает приятное чувство уверенности.

Во-вторых, будучи в группе и объединенные единой целью кого-то затравить, как существа глубоко социальные, мы сразу же получаем выброс и гормона окситоцина - считается, что он отвечает за детско-родительскую привязанность, за материнские чувства. Но этим его "сфера" не ограничивается (вообще ошибочно полагать, что у гормонов есть какая-то четко заданная "зона компетенции", все сильно сложнее).

И когда мы в группе и имеем единую цель, причем на эмоциях и подстегиваемые тестостероном, то окситоцин нас еще больше сплачивает, заставляет нежнее и добрее относиться к "коллегам" по коллективной травле. Все это очень приятный коктейль ощущений, который даже некоторые страны и народы заставлял делать жуткие вещи, что уж говорить про обычных подростках без развитых функций торможения эмоциональной активности.

Но все это касается именно моббинга, тогда как в случае с буллингом гормональный фон совершенно другой - там происходит сознательный конфликт условного "хулигана", желающего поднабрать социальных очков внутри своей группы за счет принижения более "слабого". Такой конфликт это всегда риск (поддержат ли друзья, не получишь ли сдачи - кто знает, чего ждать от этого новенького) и, следовательно, вызывает выброс гормона стресса кортизола (не только его, но не суть).

Ощущение это неприятное даже для агрессора и зачинщика, не говоря уже про жертву буллинга. Тем более, что все эти bulls или "бычки-хулиганы" обычно пытаются компенсировать за счет неуверенных членов малой группы собственные комплексы или даже собственный предыдущий опыт жертвы моббинга. Так что уровень стресса у них поначалу просто зашкаливает.

Именно поэтому крайне важно пресекать буллинг в самом начале, т.к. потом агрессор быстро входит во вкус, убеждается в собственной безнаказанности и получает уже те самые тестостерон и окситоцин, когда какая-то часть группы присоединяется к травле. Хуже того, ради бОльших доз этих гормональных подпиток травля может принимать все более жестокие формы.

Мнимая осознанность

При этом надо понимать, что старая школа педагогики, основанная на очень смутном понимании нейрофизиологии мозга, исходила из того, что ребенок или подросток четко отдает себе отчет в том, что он делает и несет едва ли не полную ответственность за свои поступки. Тогда как с точки зрения новейших исследований (не в последнюю очередь это полевые исследования обезьянок) понятно, что даже взрослый человек в довольно малой степени контролирует свое поведение.

Что уж говорить о подростке, которого накрывает гормональным штормом и подлинным восторгом от доминирования над одноклассником, когда нет ни саморефлексии (а много вы ее у взрослых видели?), ни даже банальных физиологических возможностей для самоконтроля. Как ни прискорбно это звучит, но подавление и даже насилие над сородичами лежит глубоко в биохимии человека, да и не только человека.

Поэтому так важен тот тонкий слой цивилизации, который наносится на маленького человека за счет образования, когда его приучают уважать чувства других людей, соблюдать границы, придерживаться норм и правил. Без всего этого мы очень быстро получаем ту самую антиутопию "Повелителя мух" в масштабах одного школьного класса.

Подпишитесь на Дзен – там больше интересного по теме