К началу XX века в физике назревал глубокий кризис. Казавшиеся незыблемыми законы Ньютона, господствовавшие два столетия, начали давать сбои при попытках описать электромагнитные явления, особенно связанные с движением. Ключевой проблемой был свет и гипотетическая среда для его распространения - эфир. Знаменитый эксперимент Майкельсона-Морли в 1887 году с ошеломляющей точностью показал, что скорость света постоянна и не зависит от движения Земли сквозь предполагаемый эфир. Этот результат входил в явное противоречие с классическим принципом сложения скоростей. Уравнения Максвелла, прекрасно описывавшие электромагнетизм, казалось, требовали выделенной системы отсчета, связанной с эфиром, но все попытки обнаружить этот эфир или движение относительно него проваливались. Физики, такие как Хендрик Лоренц и Анри Пуанкаре, пытались спасти положение, вводя искусственные концепции вроде «сокращения длин» и «локального времени» для движущихся тел, но эти идеи выглядели скорее математическими уловками, чем глубоким пониманием природы. Парадокс, возникавший при рассмотрении взаимодействия магнита и движущегося проводника, где ток зависел только от их относительного движения, еще сильнее подрывал идею абсолютного пространства. Именно в этой атмосфере научного тупика и сомнений работал молодой Альберт Эйнштейн.

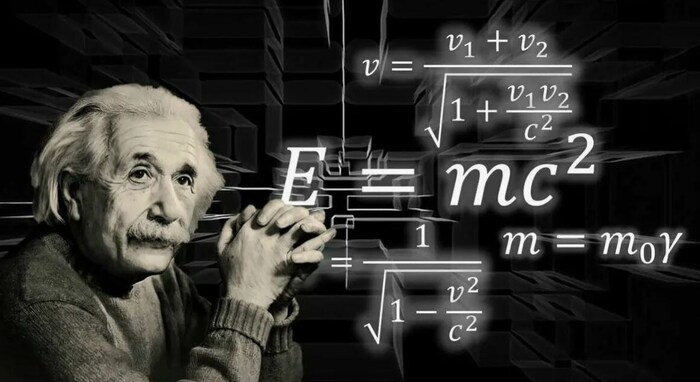

Альберт Эйнштейн

В 1905 году 26-летний Эйнштейн был далек от академических кругов, работая экспертом третьего класса в Швейцарском патентном бюро в Берне. Это положение, однако, давало ему не только стабильный доход, но и время для размышлений. Его путь к науке был нестандартным: конфликты с авторитарной системой образования в Германии, отчисление из гимназии, неудачная первая попытка поступить в Цюрихский Политехникум. Еще в 16 лет, учась в школе в Аарау, он задался своим знаменитым мысленным вопросом: что увидел бы он, если бы мог лететь рядом со световым лучом со скоростью света? Интуиция подсказывала, что такая «застывшая» световая волна противоречит уравнениям Максвелла. Работа в патентном бюро, где он часто сталкивался с техническими проблемами синхронизации сигналов и времени (например, в патентах на устройства синхронизации часов), стала неожиданным катализатором. Он интенсивно обсуждал физические идеи с друзьями, такими как Микеле Бессо и Конрад Габихт, а также со своей первой женой Милевой Марич. Уже в 1899 году в письме к Милеве он выражал глубокий скепсис относительно существования эфира и адекватности существующей электродинамики. Весной 1905 года в письме Габихту он упоминал «скучную» патентную работу, которая, однако, заставляет думать о фундаментальных вопросах пространства и времени.

Выпуск судьбоносной статьи

1905 год вошел в историю науки как «Год чудес» Эйнштейна. В течение нескольких месяцев он отправил в журнал «Annalen der Physik» четыре статьи, каждая из которых была революционной. Статья «Об электродинамике движущихся тел», полученная редакцией 30 июня, стала краеугольным камнем Специальной Теории Относительности (СТО). Примечательно, что все эти работы были написаны без обширных ссылок на литературу, как чистый продукт его независимого мышления. В отличие от предшественников, пытавшихся «подогнать» старые теории под новые данные, Эйнштейн пошел радикальным путем, переосмыслив сами основы.

Основы теории

Эйнштейн начал свою статью не с формул, а с фундаментального пересмотра понятий пространства и времени, центральным из которых было время и проблема его измерения. Он указал, что утверждение о «одновременности» двух событий, происходящих в разных местах, имеет смысл только если определено, как синхронизировать часы в этих точках. Он предложил практический метод синхронизации с помощью световых сигналов, но с одним ключевым условием: скорость света в вакууме должна быть постоянной и одинаковой во всех направлениях и для всех инерциальных систем отсчета (систем, движущихся равномерно и прямолинейно). Этот принцип постоянства скорости света стал его вторым постулатом. Первый постулат был обобщением принципа относительности Галилея: все законы физики (не только механические, но и электродинамические) одинаково выполняются во всех инерциальных системах отсчета; никакими физическими опытами внутри замкнутой системы нельзя обнаружить ее равномерное прямолинейное движение. Эти два, казалось бы, простых постулата имели ошеломляющие и противоречащие повседневному опыту следствия. Главное - относительность одновременности: события, одновременные в одной системе отсчета, не будут таковыми в другой, движущейся относительно первой. Отсюда вытекали знаменитые эффекты: релятивистское замедление времени (движущиеся часы идут медленнее неподвижных) и лоренцево сокращение длины (длина объекта сокращается в направлении его движения). Математическим аппаратом, связывающим координаты и время событий в разных системах, стали преобразования Лоренца, которые Эйнштейн вывел непосредственно из своих постулатов, придав им фундаментальный физический смысл, в отличие от Лоренца, рассматривавшего их как формальный прием. Новый закон сложения скоростей гарантировал, что скорость света остается предельной и неизменной: если внутри ракеты, летящей со скоростью, близкой к скорости света, выпустить луч света вперед, для внешнего наблюдателя этот луч все равно будет двигаться со скоростью света, а не суммой скоростей.

Хотя формула эквивалентности массы и энергии (E=mc²) не фигурировала в самой июньской статье в явном виде, она логически и математически вытекала из СТО и была представлена Эйнштейном в небольшой заметке позже в том же 1905 году. Эта формула показала, что масса - это мера энергии, заключенной в теле, и даже небольшая масса содержит колоссальное количество энергии. Это стало ключом к пониманию источников энергии звезд и, впоследствии, основой ядерной энергетики и оружия.

Реакция современников

Статья Эйнштейна вызвала бурную и неоднозначную реакцию. Макс Планк, уже признанный авторитет, почти сразу увидел ее значение и стал одним из первых и самых влиятельных сторонников, развив релятивистскую динамику. Герман Минковский, бывший преподаватель Эйнштейна, придал теории изящную геометрическую форму, введя в 1907 году концепцию единого 4-мерного пространства-времени, где время стало равноправной координатой. Он провозгласил, что отныне «пространство само по себе и время само по себе обращаются в фикции, и лишь их объединение сохраняет независимую реальность». Однако многие ученые встретили теорию в штыки. Консервативные физики, такие как нобелевский лауреат Филипп Ленард, яростно отвергали СТО, обвиняя Эйнштейна в «еврейской физике» и подрыве основ. Анри Пуанкаре, чьи работы были очень близки к идеям СТО, отнесся к статье холодно и скептически, считая подход Эйнштейна слишком радикальным и недостаточно обоснованным. Интересно, что даже Нобелевский комитет оказался под влиянием скептиков: Нобелевскую премию по физике 1921 года Эйнштейн получил не за теорию относительности, а за объяснение фотоэффекта, основанное на квантовых идеях.

Последствия

Значение Специальной Теории Относительности вышло далеко за рамки решения проблем электродинамики 1905 года. Она произвела подлинную революцию в нашем понимании Вселенной. Во-первых, она навсегда похоронила концепции абсолютного пространства и абсолютного времени Ньютона, показав их относительность и зависимость от системы отсчета наблюдателя. Во-вторых, знаменитая формула E=mc² стала теоретической основой ядерной физики. Понимание того, что масса может превращаться в энергию, объяснило источник энергии Солнца и звезд (термоядерный синтез) и привело к созданию атомной бомбы и атомной энергетики. В-третьих, без учета релятивистских эффектов были бы невозможны современные ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер (БАК) в ЦЕРНе, где частицы разгоняются до скоростей, близких к световой, и их масса существенно возрастает. В-четвертых, повседневные технологии, такие как GPS-навигация, были бы неработоспособны без поправок на СТО (и Общую Теорию Относительности). Часы на спутниках GPS, движущихся с большой скоростью относительно Земли, идут медленнее, чем идентичные часы на поверхности; без постоянного учета этого замедления времени ошибка позиционирования накапливалась бы со скоростью около 10 километров в день! В-пятых, теория радикально изменила философские представления о природе реальности, пространства и времени, показав их глубокую взаимосвязь. Наконец, СТО стала необходимым фундаментом для создания Эйнштейном в 1915 году Общей Теории Относительности (ОТО), описывающей гравитацию как искривление самого пространства-времени, что привело к предсказанию и последующему открытию таких феноменов, как черные дыры, расширение Вселенной и гравитационные волны.

Статья «Об электродинамике движущихся тел», отправленная в журнал 30 июня 1905 года скромным патентным экспертом, стала одним из величайших интеллектуальных достижений человечества. Она не только разрешила накопившиеся противоречия в физике, но и подарила нам совершенно новое видение мира, где пространство и время переплетены в единую ткань, а скорость света является универсальным пределом и константой. Теория прошла проверку бесчисленными экспериментами и легла в основу огромного пласта современной науки и технологий, от понимания космоса до точной навигации в кармане каждого человека.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!