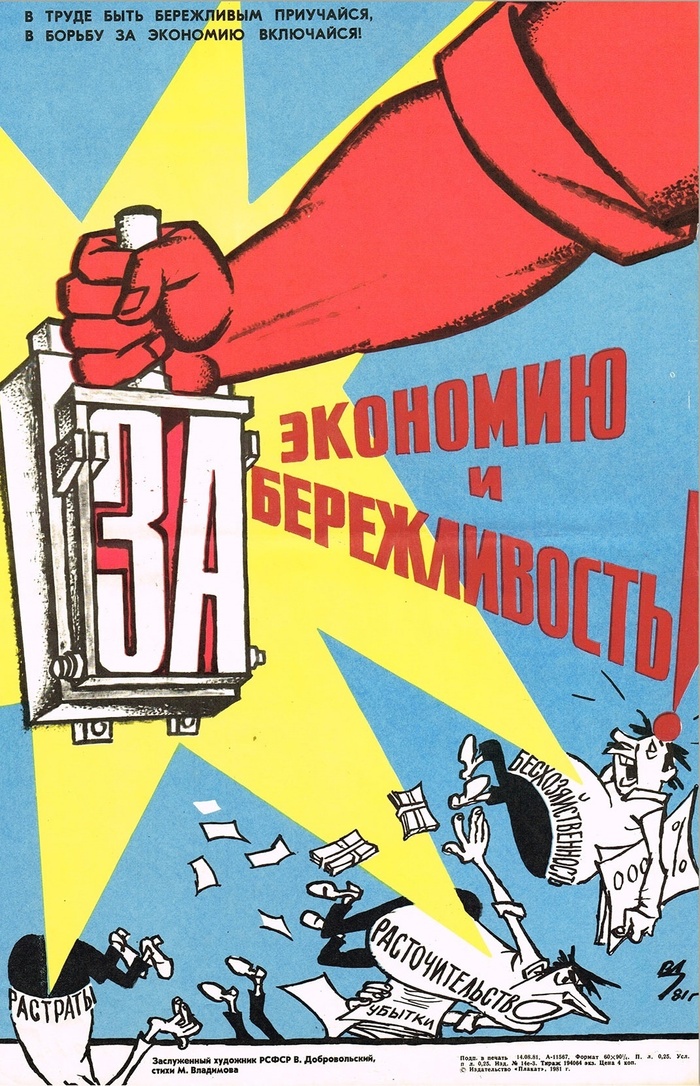

Как человек, заставший СССР, я прекрасно помню лозунги тех лет: «Экономика должна быть экономной», «Беречь энергию – значит беречь Родину!», «Хозяйствовать рачительно – по-коммунистически», «Экономя ресурсы, укрепляем могущество СССР!», «Лишний киловатт – удар по плану!», «Кто бережёт народное добро, тот честен перед Родиной своей!» В отличие от множества советских граждан, наш организм, действительно, склонен хозяйствовать рачительно, беречь ресурсы. При этом делает это множеством хитрых методов и очень эффективно. Эта статья посвящена тому, как экономит энергию наш мозг, и к каким последствиям, зачастую весьма неочевидным, всё это приводит.

При её написании я испытывал некоторые сложности в разделении текста на логические блоки – потому что на самом деле блоков не существует. Каждая глава, хоть и описывает отдельное проявление механизмов экономии, представляет собой лишь один из возможных ракурсов рассмотрения этого целостного процесса. Поэтому перед внимательным читателем этой статьи встанет непростая задача: не просто прочитать про различные проявления экономии энергии нашим мозгом, но и постараться объединить затем всю эту информацию в одну общую целостную непротиворечивую картину. К сожалению, эту работу автор за читателя не сделает. Удачи!

Представьте, что вы целый час гуляете по парку: ощущаете запахи, порывы ветра, температуру воздуха, лучи тёплого солнечного света или капли прохладного дождя, видите множество деревьев, трав, цветов. Камушки, гуляющие прохожие, насекомые, птицы.

А теперь представьте, сколько места на диске должно занимать потоковое видео, которое сохранило бы в себе всё то, что вы в тот день видели и в том качестве, в котором вы это видели. Представили? А если к этому ещё добавить элементы 5D в виде запахов и ощущений… Насколько я понимаю, даже 1 гигабайта памяти вам для сохранения такого объёма информации было бы недостаточно. А если вы придёте домой и опишете эту свою прогулку в текстовом редакторе – например, в Блокноте или в WordPad? Знаете, даже если вы решитесь описывать эту прогулку крайне подробно, в красках и деталях, накатав книгу на 250 страниц – всё равно для хранения этой информации вам хватит 0,5 мегабайта памяти. То есть требования к ёмкости памяти в случаях видео и текстового документа будут различаться в тысячи раз. За счёт чего это происходит?

За счёт того, что вы переводите информацию в слова – то есть в символы (у каждого из которых есть своё образное значение).

За счёт того, что вы из общего огромного массива информации выделяете ключевое, наиболее значимое.

На что больше похоже устройство памяти человека? На полноценное потоковое видео или на текстовый документ? Если вы не забыли название этой статьи, то уже знаете ответ.

Действительно, долгое время (в том числе и в науке) доминировала «теория точной копии». В рамках этой теории считалось, что человек запоминает абсолютно всё, что с ним происходило – точно так же, как камера видеонаблюдения снимает всё происходящее в её секторе обзора. И считалось, что если человеческий мозг не повреждён, то всю эту информацию можно из него извлечь без искажений. В точности так же, как мы можем просмотреть запись камер наблюдения. В рамках этой теории вопрос о том, как заставить человека что-либо вспомнить, считался сугубо техническим: в одних случаях рекомендовали наводящие вопросы, в других выезд на место событий, в-третьих – гипноз. Считалось, что, если уж человек что-то вспомнил и не лжёт, значит он всё вспомнил правильно, значит так оно и было.

Но многочисленные случаи из судебной практики, а также научные эксперименты показали, что это не так. Что сами воспоминания человека очень сильно зависят от того, какие именно наводящие вопросы ему задают, в какой обстановке, что при этом чувствует человек. Оказалось, что человек во время гипноза вовсе не вспоминает всё «в точности как было». И то, что человек обычно после сеанса гипноза оказывается глубоко убеждённым в том, что он всё вспомнил правильно – это просто побочное следствие самого гипноза, а не свидетельство достоверности возникших в его ходе воспоминаний.

Всё это привело к смене основной теории о работе человеческой памяти. И вот на сегодняшний день в мире доминирует другая теория – реконструктивная. В рамках данной теории, считается, что каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мозг по новой собирает картинку-воспоминание, на основании всей имеющейся у нас информации, на основании всего имеющегося у нас опыта и на основании всех имеющихся у нас убеждений. Включая информацию, опыт и убеждения, появившиеся у человека намного позже того момента в прошлом, который он пытается вспомнить. Поэтому в рамках данной теории считается, что конфабуляции (то есть ложные воспоминания, искажения в воспоминаниях) это не ошибки, не сбои в работе механизма памяти, а естественные спутники этого процесса.

Помните, с чего начиналась эта глава? Напомню, что мы там зафиксировали, что для того, чтобы сохранить описание прогулки по парку в виде текстового документа нужно гораздо меньше ёмкости памяти, чем в случае сохранения полноценного видеофайла. И происходит это потому, что мы выделяем для запоминания только самое главное и сохраняем информацию в виде символов – слов.

Сейчас считается, что подобным образом работает и наш мозг. Что запоминается далеко не вся информация, и запоминается она тоже в виде «слов» – особенных символов нашего мозга, представляющих собой особенный порядок активации и взаимодействия группы нейронов. При этом, что крайне важно, само значение этих «слов» постоянно меняется.

Представьте, что вы написали на листочке: «был прекрасный солнечный день, крякали утки, было уютно». Когда вы через 5 лет этот листочек найдете и это перечитаете, то на самом деле каждый из этих образов уже будет обозначать немного не то, что вы закладывали в текст в момент написания. Потому что между этими датами у вас будет много солнечных дней, вы много раз услышите кряканье уток и вам часто будет уютно. Но каждый раз это будет немного по-разному. В итоге у вас внутри произойдёт как бы усреднение представлений о том, что такое «прекрасный солнечный день», что такое «крякают утки» и что такое «уютно». И вы, прочитав один и тот же текст в разные годы, представите на его основании пусть немного, но разные картинки. При этом на ваше прочтение этого текста очень сильно будут влиять текущая обстановка, текущие эмоции, накопленный опыт – то есть контекст текущего момента.

Представьте, что вы знаете, что через неделю после описанных событий в вашей жизни произошла трагедия. А теперь представьте, что, наоборот, вскоре с вами произошло что-то очень хорошее. Согласитесь, что это послезнание сильно повлияет на то, как именно вы будете вспоминать одно и то же событие в прошлом.

Понимаете, почему я столь подробно описывал как по-разному вы можете воспринимать один и тот же текст в зависимости от послезнания и контекста? Потому что в случае обычных воспоминаний всё происходит так же. Одни и те же «ячейки памяти», одни и те же «слова» используются мозгом многократно – из-за чего их «значение» постоянно динамически изменяется. Вспоминая о том дне, когда было солнечно, крякали утки и было уютно – вы на самом деле будете вспоминать разное, внутренняя картинка воспоминания будет меняться. Вместе с изменением значений в ячейках памяти и изменением контекста воспоминания. Поэтому воспоминания человека о детстве обычно полны анахронизмов и переносов: в них часто есть вещи, люди, события, детали, которых на самом деле не было и не могло быть на этом месте в ту самую дату. Анахронизмы и переносы есть и в более свежих воспоминаниях – но в этом случае их сложнее заметить и высветить.

Этот блок был бы неполным без некоторой дополнительной информации:

Чем чаще человек вспоминает что-то, чем чаще реконструирует какое-то событие, произошедшее с ним в прошлом, тем воспоминание устойчивее и менее подвержено изменениям.

Чем более сильные эмоции испытывал человек во время того периода времени, который он пытается вспомнить – тем больше искажений и ошибок будет в его воспоминаниях. Точнее всего запоминаются те моменты, когда у человека был ровный эмоциональный фон.

Воспоминания тем точнее, чем больше обстановка вокруг вспоминающего сейчас похожа на ту, что была тогда в прошлом.

По пункту №3 приведу в качестве примера результаты двух забавных экспериментов.

В первом опытных водолазов заставляли часть фактов запоминать под водой, а часть на суше. Потом, находясь под водой, они лучше вспоминали именно те факты, что под водой и запоминали. А на суше – напротив, точнее были воспоминания о том, что приходилось запоминать на поверхности.

Во втором студентов заставили готовиться к тесту и проходить его под разные виды фоновой музыки. Наилучшими всегда были результаты тогда, когда музыка и при подготовке, и при проведении теста была одинаковой. А ещё лучше результаты были тогда, когда в обоих случаях была тишина.

Как обыватель представляет себе изменения в мозге в процессе научения и обучения? Как мне кажется, обычным ответом обычного человека будет что-то в следующем духе: обучение приводит к образованию в нашем мозге новых нейронных связей. Но на самом деле не менее важным является обратный процесс – разрушение нейронных связей и апоптоз (смерть) нейронов.

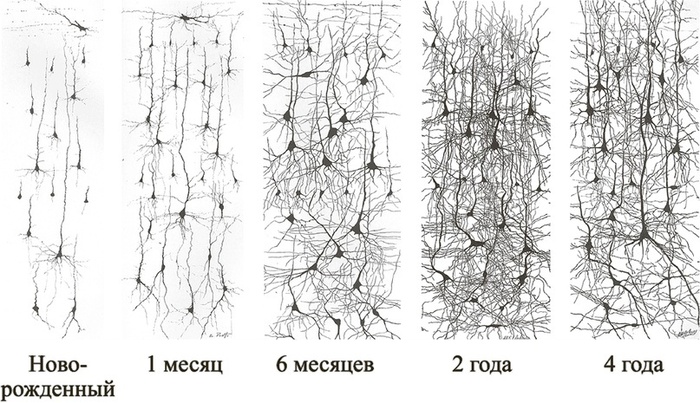

У новорождённого человека мало нейронных связей. А значит активация того или иного нейрона ведёт к активации меньшего числа других. Всё это приводит юного человека к более жёстким схемам поведения: новорождённый действует в основном инстинктивно – из A вытекает B, из B -> С и так далее.

Но к двум годам картина головного мозга полностью меняется. Количество нейронных связей в голове у ребёнка в это время уже в сотни раз больше, чем у новорождённого. «И что же тут странного?» – вероятно, спросит внимательный читатель, – «Это же вполне ожидаемо».

А странным, точнее неожиданным, является тот факт, что в 2 года число нейронных связей в голове у ребёнка в разы больше, чем у него же будет в 18 лет.

На первый взгляд это кажется контринтуитивным, но на самом деле за этой ситуацией стоит глубокий смысл.

Представьте, что вы отдаёте команду перенести стулья из комнаты А в комнату Б трём десяткам неорганизованных людей, а потом десятку организованных. Предположим, что в обоих случаях ровно по 9 человек из вас услышавших возьмутся перетаскивать стулья, а остальные продолжат заниматься своими делами. В каком случае задание будет выполнено быстрее?

Очевидно же, что в том случае, когда только 1 человек будет мешаться под ногами и мешать работать выполняющим указание, а не 21.

То есть, казалось бы, налицо уменьшение числа тех, кому даётся указание. Но при этом эффективность действия растёт: при меньших ресурсах ешё и достигается более высокий результат.

Рост эффективности той или иной деятельностью зачастую заключается не в выработке новых умений, не в научении что-то новое делать, а в выработке навыка не отвлекаться от выполнения данной деятельности на посторонние факторы, то есть чего-то НЕ делать.

Малые дети потому и имеют такие огромные проблемы с координацией движений, с доведением дела до конца, что активация каждого нейрона у них порождает избыточные сигналы, приводит к избыточной активации других нейронов, а потому и к избыточным, в том числе разнонаправленным, сигналам телу, что именно это тело должно делать.

Сверхизобилие синапсов (то есть нервных связей), с одной стороны, даёт организму возможность ускоренного обучения. Ведь человеческому телу не нужно создавать новые нейронные связи – оно может использовать уже созданные, выбирать для реализации один из уже «готовых вариантов».

Но, с другой стороны, обилие различных вариантов означает уменьшение вероятности того, что всегда будет происходить одна и та же желаемая реакция на один и тот же раздражитель. Чем больше существует доступных вариантов, тем выше вероятность «ошибки» – то есть нарушения ранее признанной успешной и рекомендованной к закреплению и повтору программы последовательной активации нейронных связей. То есть обилие возможных вариантов реакции будет приводить к росту вероятности получения незапланированного результата.

Потому обучение на уровне головного мозга сопровождается не только в усилении признанных нужными нейронных связей, но и в угасании и уничтожении тех из них (за счёт механизмов нейроапоптоза и синаптического прунинга), которые в процессе этого обучения маркируются как избыточные, как лишние.

Несложно и важно отметить, что здесь мы с вами видим ситуацию выбора из двух зол:

• Или человек способен быстро учиться новому, более пластичен в своём поведении, но ценой этого будет тот факт, что он хуже, менее стабильно осуществляет текущую деятельность.

• Или человек способен гораздо более эффективно осуществлять текущую деятельность, но за счёт снижения способностей к обучению и видоизменению своего поведения.

Если человек специализируется и резко сокращает число нейронных связей, связанных с какой-то деятельностью, его действия в этой сфере автоматизируются, и за счёт этой автоматизации становятся более эффективными: достигается стабильно повторяемый результат при снижении числа расходуемых ресурсов.

Если же человек сохраняет большее число «избыточных нейронных связей», то он повышает свою способность видоизменять поведение, способен лучше адаптировать его под изменение обстоятельств. Но при этом такой человек теряет в эффективности здесь и сейчас.

Наша нервная система не позволяет нам одновременно получать только плюсы обоих вариантов.

Поэтому нервная система взрослого человека по отношению к нервной системе ребёнка кажется упрощённой, хоть и, разумеется, гораздо более сложной, чем у новорождённого. Огромное число оказавшихся "ненужными" нейронных связей с возрастом уничтожается. Как и огромное число ненужных нейронов. При этом сохраняется "разумная" степень вариативности связей.

Это и обуславливает снижение способностей к обучению, к получению кардинально новых знаний с ростом биологического возраста. Но в то же время обуславливает и гораздо большую УСТОЙЧИВОСТЬ накопленных знаний, гораздо большую вероятность стабильной повторяемости одних и тех же программ и процедур.

Для целей настоящей статьи важно ещё и упомянуть тот факт, что знания и данные "хранятся" у нас в мозге системно и упорядоченно, чётко связанными кластерами, группами. Отсюда и работающий на практике принцип дерева при обучении. Он же принцип химической взаимосвязи.

Этот принцип заключается в том, что для того, чтобы новая информация была распознана, была запомнена и доступна для дальнейшего использования, массив информации должен состоять из двух частей:

• часть А - уже известное человеку, уже запомненное им, уже связанное с определёнными нейронными связями в голове.

• и часть Б - новые данные, тесно связанные с частью А.

Наличие части А позволяет найти для части Б место "прикрепления", к чему зацепиться, на основании каких имеющихся нейронных связей сохранить новую информацию.

При этом, если часть А очень мала, то большая часть Б не сможет сохраниться. Её "унесёт ветром", сможет закрепиться лишь сопоставимый с А массив Б. Это связано с тем, что мозг пытается экономить энергию и чем можно быстрее очищать место внутри себя от «ненужных» данных и знаний – от неактуализирующихся, от тех, что слабо связаны с остальными.

Крайне важная функция в работе нормально функционирующего человеческого головного мозга – забывание.

Поэтому, если вы хотите, чтобы чем можно большая часть Б в голове осталась, вам нужно иметь чем можно большую часть А.

Именно это и обеспечивает эффективность работы над темой в режиме «парящего орла»: когда осуществляется кружение над одной и той же темой, повторение одной и той же темы. Ведь это позволяет мозгу при каждом новом проходе использовать всё больший массив укоренённых данных и соответственно усваивать всё больший объём данных новых.

Ну и конечно же, поскольку мозг пытается сэкономить ресурсы и избавиться от «ненужных», «избыточных», «неиспользуемых» нейронных связей, для того, чтобы чем можно большая часть Б у вас в голове оставалась, покажите мозгу значимость этих новых данных. То есть чем можно чаще к ним обращайтесь. К примеру, попробуйте сразу же после получения новой информации сделать те или иные задания, требующие от вас практического использования новых знаний. Плюс в последующие дни регулярно повторяйте обращение к этим же, новым для вас, знаниям.

Когда говорят «нервные клетки не восстанавливаются», то говорят неправду. В организме постоянно появляются новые нервные клетки. И это тоже является одним из механизмов адаптации человека к изменчивости внешней среды. Но, справедливости ради, эти самые нервные клетки появляются в очень и очень небольшом количестве. Растить новые нервные клетки организму страшно дорого. Растить новые синапсы – подешевле, но тоже требует значительных энергетических затрат. Поэтому, это только нам на словах легко сказать: «В чём проблема изменить своё мнение?». На практике для человека изменить мнение – это не просто поменять нолик на единичку, это сложный физиологический процесс с угасанием одних (уже существующих) нервных связей и с ростом новых.

Понятное дело, что именно эти процессы и обеспечивают адаптацию человека к изменяющейся среде, поэтому полностью отказаться от такой деятельности организм не может. Но при этом, поскольку это энергетически дорого, организм пытается удержать процесс таких изменений в «разумных пределах». Это обуславливает наличие внутри нас множественных защитных механизмов, блокирующих резкие изменения системы нервных связей.

Именно потому, что на самом деле смена своей картины мира, смена шаблонов поведения, смена своего отношения к чему-то – это страшно дорого для организма, мы как правило и наблюдаем у человека огромную инерцию, огромное сопротивление к переменам, даже тогда, когда, казалось бы, уже точно видно, что картина мира ошибочна, шаблоны поведения приводят к повторяющимся проблемам, текущее отношение к чему-то или кому-то – разрушительно.

Скажу страшную вещь, человеку, как правило, проще ещё раз наступить на знакомые грабли, зная, что они шишку набьют, но не зашибут насмерть (проверено) – чем попробовать найти новую дорогу вообще без граблей. Человеку проще не замечать те факты, что не вписываются в его картину мира, или находить им какие-то страшно замудрённые объяснения – чем признаться самому себе, что какие-то его базовые верования, убеждения, постулаты неверны. Человеку проще страдать по кому-то – чем выбросить этого кого-то из головы.

Просто потому [на самом деле (тм)], что всё это не требует от организма таких огромных ресурсов, какие требуются для перестройки нервной системы. Просто потому, что это позволяет жить дальше без больших энергозатрат и без риска, что новая, построенная взамен, система окажется ещё хуже и ещё более мешающей выживанию и получению нужных ресурсов. И все оправдания, почему мы не хотим меняться, которые существуют у нас в сознании – это всего лишь фиговые листки, прикрывающие то, как механизм экономии энергии работает в нас на глубинном уровне, незаметно для нашего сознания.

Ровно по этим же причинам обычно наиболее резкие изменения в мышлении человека случаются только тогда, когда прежняя картина мира, прежние шаблоны показывают себя как опасные, реально угрожающие выживанию себя и рода. Когда внешний шок, внешняя встряска указывают организму на то, что сохранение нервной системы в текущем состоянии, действительно, рискованно. Только в таких случаях человеческое тело берётся за перестройку нервных связей по-настоящему, всерьёз. И только в таких случаях потом зачастую говорят: «Как сильно он изменился!», «Он как будто бы стал совсем другим человеком!»

Ситуация, когда человеку требуется сделать выбор из двух или большего числа альтернатив – это одна из основных задач, для которых ему, собственно, и нужен мозг. Но в то же время эта ситуация для мозга является энергетически весьма затратной.

Поэтому мы не просто так употребляем словосочетание «муки выбора». Из-за того, что организму процесс обдумывания вариантов, процесс их сравнения, обходится энергетически дорого, внутрь каждого из нас зашит физиологический инструмент лимитирования затрат на всё это дело. В случае перерасхода ресурсов организм таким образом посылает нам негативный сигнал: «Да определись ты уже!»

Вторым встроенным в нас инструментом является «желание найти кумира» или, если хотите, «желание найти источник догматических истин». Ведь если у тебя есть кто-то или что-то, кому/чему ты полностью доверяешь, ты можешь по многим вопросам вообще не заниматься самостоятельным сравнением альтернатив и выбором наилучшего решения – достаточно получить ответ от этого «источника истины». Несложно заметить, что перекладывания задачи по выбору решения на плечи этого самого источника истины (вместо использования собственного головного мозга) обеспечивает для организма поистине колоссальную экономию энергии. Эта экономия энергии нас и привлекает, причём чуть ли не на инстинктивном уровне. Важно отметить, что чем более энергетически беден человек – тем привлекательнее для него такой инструмент экономии энергии.

Третьим встроенным в нас энергосберегающим инструментом является механизм автоматического подтверждения сделанного выбора. Этот механизм заключается в том, что при нормальной работе человеческой психики мы очень сильно по-разному воспринимаем доводы за и против до того, как совершили выбор, и после него. Пока мы не сделали выбор в пользу одной из альтернатив, плюсы и минусы каждого из вариантов могут нам казаться примерно одинаковыми. Но сразу же после завершения процесса выбора и совершения каких-то действий в поддержку какой-либо из альтернатив, у нас происходит резкое смещение внутренних оценок. У нас растёт внутренняя оценка значимости выбранного варианта и минусов вариантов отвергнутых. И, напротив, падают внутренние оценки значимости минусов принятого варианта и плюсов непринятых. Те люди, для кого этот механизм не срабатывает, кого он не выталкивает из постоянного круга размышлений, подобных истории про осла Буридана, обычно быстро становятся пациентами психологов, а то и психиатров.

Сюда же в качестве иллюстрации приведу ещё один пример. Маркетологи давно обнаружили один контринтуитивный факт: рост числа альтернатив сокращает вероятность выбора человеком хотя бы одной из них. Изначально маркетологи думали, что всё должно происходить по следующей схеме:

после того как ты добавил третью альтернативу – у тебя совершат покупки не только те, кто сделали бы покупку в случае наличия первых 2 товаров, но и ещё дополнительные люди: часть из тех, кого первые два предложенных товара не устраивали, зато кого устроит третий.

после того как ты добавил четвёртый товар – ты привлёк к себе ещё часть потенциальных покупателей, которые не купили бы товар, если бы у них было бы только 3 варианта – но которые готовы были бы купить этот самый 4-й товар.

Но практика показала, что, если человеку приходится выбирать из слишком большого числа вариантов – он с большой вероятностью плюнет и не выберет ни один. Просто потому, что расходы мозга на выбор того, что купить из предложенных альтернатив, растут при увеличении количества этих самых альтернатив – а внутреннее ощущение полезности приобретаемого товара с той же скоростью как правило не возрастает. Это приводит к тому, что в какой-то момент (для разных товаров и разных покупателей разный) издержки процесса выбора для покупателя начинают превышать ожидаемую пользу от наилучшего из доступных к покупке товаров.

МНОГОМЕРНОСТЬ ТОПОЛОГИИ МОЗГА

Это, пожалуй, самая сложная из озвученных мною в данной статье вещей. Очень далёкая от нашего понимания как мы мыслим, но при этом полностью вписывающаяся в принцип экономии энергии.

Итак, поскольку мозг человека сравнительно невелик и количество нейронных связей в нём не бесконечно, для того чтобы этот ресурс использовался экономно, наш мозг стремится к тому, чтобы одна и та же нейронная связь ОДНОВРЕМЕННО отвечала за исполнение множества совершенно несвязанных для внешнего взгляда друг с другом процедур. То есть одна и та же цепочка сигнала между нейронами "А -> Б -> С" может у человека активироваться и тогда, когда он курит, и тогда, когда он слушает какую-то свою любимую песню, и тогда, когда он целует свою жену. Именно это и является одним из секретов того, почему зачастую так сложно изменить поведение человека. Ведь те нейронные взаимосвязи, которые отвечают у этого человека за какую-то отдельную модель поведения, одновременно с этим постоянно задействуются и во множестве других случаев его жизни.

То есть, как в примере выше, человек может не курить месяцами, но за это время его желание курить может совершенно не ослабнуть, потому что те же самые нейронные связи, что отвечают за тягу к курению, у него всё время продолжают актуализироваться, когда он слушает свою любимую музыку и целует свою жену. Ровно по тем же причинам, мы зачастую наблюдаем, как изменение поведения человека в какой-то одной части его жизни сопровождается изменениями и во многих других, на внешний взгляд никак с первой не связанных. "Он не просто курить бросил! Он вообще, как будто другим человеком стал!" (с)

Как же мозг умудряется не запутаться в том, что одна и та же нейронная связь используется для совсем разных вещей?

За это отвечают гормоны. Гормональный фон в организме является, грубо говоря, эдаким многоцветным светофором, указывающим на то, как именно организм должен отреагировать на актуализацию активированной сейчас цепочки взаимосвязи между нейронами. Каждый уникальный уровень гормонов можно приравнять к своему свету светофора, который в итоге и обуславливает разную реакцию на актуализацию одного и того же нервного импульса.

Как показано в этой статье, очень многие особенности человеческой психики, как то:

сложность изменения сложившейся картины мира;

сложность изменения сложившихся шаблонов поведения;

нередко возникающие несоответствия воспоминаний реально происходившим событиям;

рост ригидности мышления по мере взросления и старения человека;

стремление найти кумира (единый источник истины) по кругу тех или иных вопросов;

каким именно образом человек делает выбор и как результаты этого выбора закрепляются;

на самом деле являются биологически обусловленными.

Эти и многие другие особенности возникают не на пустом месте и не как результат чьей-то злой воли, а за счёт вложенных в человеческий организм сложных адаптаций, направленных на экономию затрачиваемых на осуществление работы головного мозга ресурсов.

Нас можно читать и в телеге

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!