1 июля. Разгром турецкого флота русской эскадрой в Афонском сражении

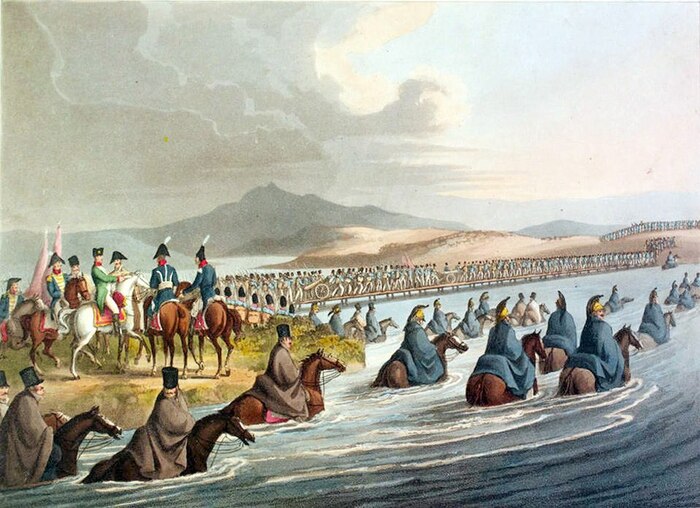

Начало XIX века ознаменовалось острым соперничеством великих держав. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. вспыхнула из-за стремления Османской империи к реваншу за прежние поражения, подогреваемого французской дипломатией. Наполеон Бонапарт, готовясь к войне с Четвертой коалицией (включавшей Россию), намеренно спровоцировал Турцию, рассчитывая отвлечь русские силы от Европы. В декабре 1806 года, после неудачных переговоров, Турция объявила войну России.

Начало войны

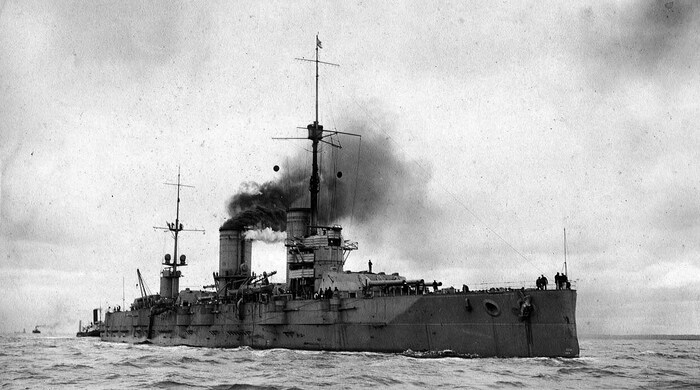

Ключевая роль в морской кампании была отведена эскадре Балтийского флота под командованием вице-адмирала Дмитрия Сенявина - ученика легендарного Ф.Ф. Ушакова. Эскадра совершила переход из Кронштадта в Средиземное море ещё в 1805 году и к 1807 году действовала против турок в Архипелаге. Изначальный план России предусматривал взятие Константинополя совместным ударом Черноморского и Балтийского флотов, но был сорван из-за неготовности Черноморского флота и предательства союзников-англичан. Английская эскадра самовольно атаковала Дарданеллы, а после неудачи отказалась поддерживать Сенявина и ушла на Мальту. В ответ Сенявин блокировал Дарданеллы, заняв стратегический остров Тенедос в 12 милях от пролива. Это парализовало снабжение Константинополя, вызвав в городе голод и волнения, которые привели к свержению султана Селима III. Новый султан Мустафа IV приказал флоту под командованием капудан-паши Сеид-Али уничтожить русскую базу на Тенедосе.

Соотношение сил

Русская эскадра под командованием вице-адмирала Д.Н. Сенявина включала 10 линейных кораблей (включая флагман «Твердый») с 754 орудиями. Её экипажи состояли из опытных моряков, прошедших обучение по системе Ушакова с высокой артиллерийской выучкой. Турецкая эскадра капудан-паши Сеид-Али имела 10 линейных кораблей (включая 120-пушечный флагман «Мессудие»), 5 фрегатов, 3 корвета и 2 брига с суммарно 1196 орудиями, а также десантные силы в 7000 человек для атаки Тенедоса. Несмотря на численное превосходство, турецкий флот уступал в маневренности, дисциплине и тактической подготовке, поэтому Сенявин сделал ставку на качество экипажей и новаторскую тактику.

Ход сражения

27 июня 1807 года турецкий флот воспользовался отвлечением Сенявина к острову Имброс и атаковал Тенедос. Высадив десант, турки начали штурм крепости, где оборонялся русский гарнизон из 600 человек. Сенявин, узнав об атаке, немедленно вернулся, отрезав туркам путь к Дарданеллам. Турецкие корабли попытались уклониться от боя, уйдя на запад, но 1 июля были настигнуты у полуострова Афон.

Адмирал разработал новаторский план, учитывающий психологию турецких моряков. В османском флоте действовало жестокое правило: командир, покинувший бой до флагмана, карался смертью. Это заставляло турок драться упорно, но только пока флагман был в строю. Сенявин разделил эскадру на три ударные группы по два корабля. Каждая группа должна была атаковать один из турецких флагманов с обоих бортов, лишая его маневра и создавая двойное превосходство в огне. Оставшиеся четыре корабля под командой Сенявина и контр-адмирала Алексея Грейга блокировали авангард турок, не позволяя ему прийти на помощь центру.

В 5:15 утра русские корабли по сигналу с «Твердого» устремились на противника. Группа кораблей («Рафаил» и «Сильный») подошла к флагману «Мессудие» на дистанцию картечного выстрела. Командир «Рафаила» капитан 1-го ранга Д.А. Лукин лично руководил огнем, пока не был убит ядром. Несмотря на гибель командира, корабль продолжил бой. К полудню флагманские корабли «Мессудие», «Седд-уль-Бахр» (второй флагман) и «Анкай-Й Бахри» получили тяжелые повреждения. «Седд-уль-Бахр» потерял все мачты и паруса, турецкий строй распался, корабли начали беспорядочное отступление. И в последствии «Седд-уль-Бахр» был захвачен абордажной русской командой.

Завершение боя

Сенявин прекратил преследование отступающих турок (которое возглавил контр-адмирал Грейг), чтобы спасти гарнизон Тенедоса. Потери турок были катастрофическими: 3 линейных корабля (включая плененный «Седд-уль-Бахр»), 4 фрегата и 1 шлюп. Ещё 2 корабля и 2 фрегата затонули при отступлении у островов Тасос и Самотраки. Общие потери составили до 1000 убитых и 774 пленных. Русские потеряли 77 человек убитыми и 189 ранеными, ни один корабль не был потерян.

Особую доблесть проявили командир «Рафаила» Д.А. Лукин, геройски погибший в бою с флагманом «Мессудие» и нанесший ему критические повреждения. Контр-адмирал А.С. Грейг эффективно руководил преследованием, уничтожив несколько отступающих турецких кораблей. Вице-адмирал Д.Н. Сенявин доказал себя гениальным тактиком: его план «парных атак» флагманов стал новаторским приемом в военно-морском искусстве. Он также проявил гуманность, приказав вернуть саблю плененному Бекир-бею (капитан «Седд-уль-Бахр») и обеспечив ему отдых в каюте.

Последствия

Военный разгром Османской империи был сокрушительным: турецкий флот потерял треть кораблей и на десятилетие утратил боеспособность (в Дарданеллы вернулось лишь 12 из 20 судов). Это привело к дипломатической капитуляции: 24 августа 1807 года Турция подписала Слободзейское перемирие, фактически признавая поражение в войне. Стратегически Россия укрепила позиции в Средиземноморье, а греческое население Архипелага, встречавшее русских как освободителей, начало формировать ополчения для борьбы с османами.

Афонское сражение стало триумфом русской морской тактики над численным превосходством. Сенявин, действуя как достойный преемник Ушакова, не только спас гарнизон Тенедоса, но и нанес Османской империи удар, от которого её флот не оправился до конца войны.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!