Перед вами - статья Александра Соколова, которую он написал почти 10 лет назад для "Газеты.Ru". Текст остаётся актуальным и сейчас.

"Вот реальная ситуация, свидетелем которой я стал пару лет назад. Обычное село. Сельский батюшка, выпускник истфака, с интересом прочитал мою книгу «Мифы об эволюции человека» и рекомендовал ее библиотеке Духовной академии. Образованный священник, представьте себе, принимает эволюцию, уважает Дарвина, считает, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва.

Учительница физики в школе этого же села начиталась креационистских брошюрок. Она рассказывает детям, что эволюции не было, Земля возникла 6 тыс. лет назад, первыми людьми были Адам и Ева. Сельский батюшка, узнав об этом, приходит в ужас и пытается образумить креационистку. Но тщетно — ведь привезенные из Москвы брошюрки не врут! Россия, XXI век. Перевернутый мир. Кто в данной ситуации представляет бóльшую угрозу для детских умов — сельский батюшка или сельская учительница?..

Школа была и остается местом, где огромное число людей единственный раз в жизни получает научную информацию. Конечно, школа как источник знаний для ребенка сейчас во многом потеряла свое значение — приходится конкурировать с телевизором и интернетом.

Вдвойне важно, чтобы хотя бы в школе учащиеся получали достоверные сведения об устройстве окружающего мира с позиции современной науки. И, в частности, о происхождении человека.

Происхождение человека не только предмет внимания ученых, но и вопрос, ответ на который фактически формирует наше мировоззрение. Тема острейшая, почти скандальная. Как мне кажется, в современной российской школе существует шесть ключевых проблем, связанных с преподаванием антропогенеза.

Я поступил очень просто: сравнил два школьных учебника по «Истории древнего мира»: Коровкин Ф.П. (1962) и Годер Г.И. (2010).

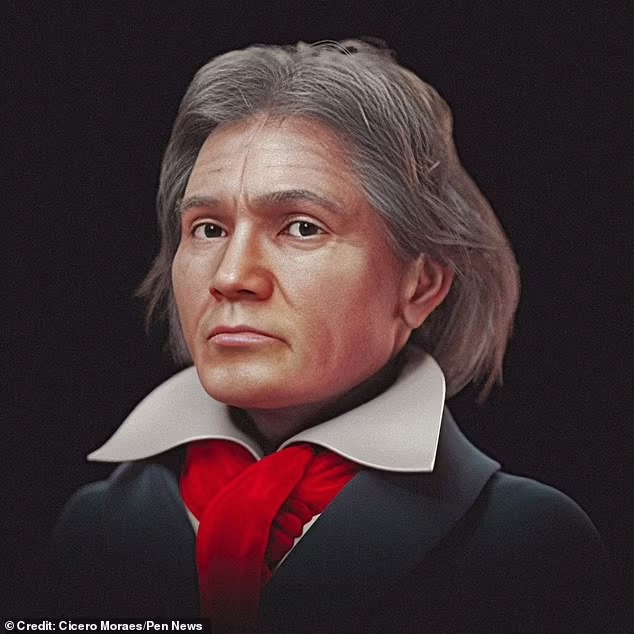

Между двумя учебниками — почти полвека. Список самых важных открытий, сделанных антропологами и археологами за это время, займет несколько страниц. Сколько видов описано! Человек умелый, человек рудольфский, человек работающий, человек грузинский; австралопитеки афарский, анамский, гарри, бахрэльгазальский, седиба; парантропы бойса и эфиопский. На рубеже веков антропологами найдены останки древнейших гоминид — сахелантропа, оррорина, ардипитека, благодаря чему непрерывная эволюционная цепочка наших предков удревнилась вдвое — до 7 млн лет. Невероятные хоббиты с острова Флорес открыты в 2004 году. Генетиками окончательно обоснована африканская прародина человечества (1988 год).

Давайте же посмотрим, что говорится в учебниках о древних людях:

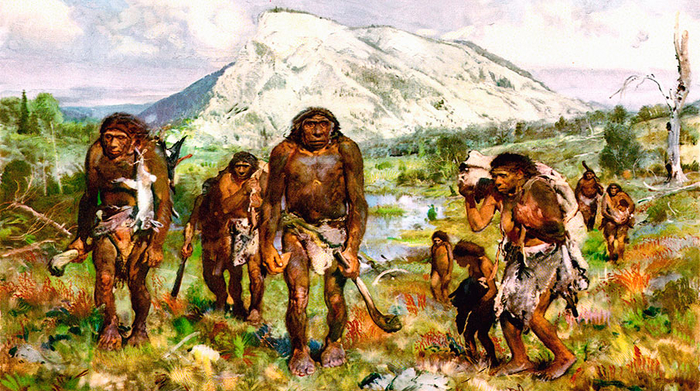

«Древнейшие люди, жившие 700–600 тыс. лет назад, значительно отличались от людей нашего времени. Они были похожи на крупных обезьян. Лбы у них были низкие и покатые. При ходьбе люди сильно наклонялись вперед, а их руки свешивались ниже колен».

«Древнейшие люди жили в жарких странах, где не бывает морозов и холодных зим. Например, в Восточной Африке. Археологи находят здесь при раскопках кости людей, живших более 2 млн лет назад. По этим находкам можно восстановить облик наших самых далеких предков. Древнейший человек очень напоминал обезьяну. У него было грубое лицо с широким приплюснутым носом, тяжелая нижняя челюсть без подбородка, уходящий назад лоб. Над бровями находился валик, под которым глаза скрывались, как под навесом. Походка у людей была еще не вполне прямая, прыгающая; длинные руки свисали ниже колен».

Вероятно, в варианте 2010 года отразилась информация об открытии в Восточной Африке человека умелого — напомню, что это произошло в 1964 году. В остальном смысл не поменялся. Рассказ о длинных, свисающих ниже колен руках древнейших людей был анахронизмом уже в 1962 году — так наших предков представляли в соответствии с первыми реконструкциями неандертальцев начала XX века. Мы уже много десятилетий знаем, что рук до колен не было даже у австралопитеков — ранних предков человека, более 3 млн лет назад.

Откуда автор учебника взял, что у первых людей была «прыгающая» походка, — загадка для меня.

Удивительно, но в обоих учебниках не говорится ни слова о том, откуда люди вообще взялись. Свалились с неба? Выросли как грибы? Идея о происхождении от обезьяны стыдливо замалчивается авторами. Ничего не сказано про австралопитеков и других гоминид. Почему наши предки встали на две ноги? Почему у них увеличился головной мозг? Куда делась шерсть? В учебнике юный читатель ответов не найдет. А ведь вопросы на эти важные темы дети задавали мне много раз. Ученики наверняка будут спрашивать учителя — и что он им ответит? Лучше нам не знать...

Описание быта древних людей в современном учебнике не только мало изменилось за последние полвека, но почти не отличается от текста из учебника Р.Ю. Виппера 1913 (!) года — я не шучу. Рассказ об охоте и собирательстве, о добывании огня, о появлении искусства весьма похож. Правда, у Виппера описание интереснее с литературной точки зрения. Сравните:

Виппер, 1913: «Он мало и отрывисто говорил; небесные явления не занимали его. Он не различал добрых и злых поступков, не помышлял о карающем божестве, не задавал себе вопроса, откуда происходит все окружающее, кто правит видимым ему миром. Он умел только шумно радоваться, когда была удача, и тяжело стонать, когда его постигало несчастье».

Коровкин, 1962: «Люди издавали лишь немногие отрывистые звуки. Этими звуками они выражали гнев и страх, призывали на помощь и предупреждали друг друга об опасности».

У меня создалось впечатление, что авторы учебников из года год (чуть не сказал «из века в век»), без особого творческого напряжения, пересказывают одно и то же, с вечными иллюстрациями по мотивам картин Зденека Бурана.

Более приемлемо изложение эволюции человека в учебнике биологии 10–11-х классов (В.И. Сивоглазов и др., 2010 г.). По крайней мере, здесь упоминаются австралопитеки, человек умелый, неандертальцы; говорится об обезьяноподобных предках. Однако в учебнике по-прежнему царит стадиальная концепция, согласно которой эволюция человека происходила путем последовательно сменяющихся стадий: архантропы — палеоантропы — неоантропы. Эта красивая схема была актуальна лет 40–50 назад, однако сейчас выглядит явным анахронизмом.

Итак, бедные дети получают в школе сильно устаревшую информацию.

2. Заблуждения и ошибки в учебниках

Впечатление, создавшееся у меня в процессе чтения учебников, — что их составители не утруждали себя тщательным изучением предмета. Это неудивительно — специалистов по антропогенезу в стране можно пересчитать по пальцам. Однако автор учебника мог бы, по крайней мере, корректно пересказать научные источники. К сожалению, на практике этого не происходит.

Вот пара примеров из учебника 2010 года. Рядом с реконструкцией синантропа красуется подпись «человек, живший около млн лет назад» (на самом деле — полмиллиона). Выясняется, что каменные орудия нужны были людям, чтобы «вырубать дубины» и «обтачивать палки-копалки». На следующей странице мы видим изображение дубины… Вообще-то нет ни археологических находок дубин, ни этнографических аналогов этого виртуального «орудия древних». Знает ли об этом автор учебника?

Представления о «пещерном человеке, вооруженном дубиной» идут из популярной литературы XIX века, рассказы о человеческом стаде и родовой общине — видимо, из работ Фридриха Энгельса.

В XXI веке хотелось бы сменить пластинку. Но, похоже, ни желания, ни способностей для переработку текста у авторов нет.

Современный школьник воспитан на ярких мультфильмах, на кино с фантастическими спецэффектами, на телепередачах, где обязательно что-то взрывается; на прикольных картинках из «ВКонтакте», на YouТube-роликах, стремящихся завладеть вашим вниманием с первой секунды. Что же предлагает ему учебник? Блеклые репродукции Буриана. Скука!

Стоит ли удивляться, что при разговорах о древнем человеке подросток вспоминает мультик про Флинстоунов или обезьяноподобных персонажей из фильма «Ночь в музее», а отнюдь не школьный урок?

По идее, ответственно относящиеся к своему делу учителя должны помимо учебника использовать на уроках дополнительные материалы. Просмотр фильмов? Но я не слышал о научно-популярных фильмах по антропогенезу, ориентированных на детей. Публикации из интернета? Их качество вам известно.

Хороший вариант — организовать для детей экскурсию в музей. Только в каком музее за пределами Москвы школьники смогут увидеть экспозицию по антропогенезу? Даже в Петербурге ничего подобного в музеях нет. Совместная выставка «Антропогенез.Ру» и Государственного биологического музея сейчас колесит по стране, но это капля в море.

А еще для того, чтобы давать детям что-то сверх учебника, у учителей должно быть желание и понимание важности этой темы.

А каким бывает отношение учителей — ясно из примера, которым я начал эту статью. Если учитель сам «не верит в теорию Дарвина» — а это, увы, обычное дело, — ожидать от него рвения глупо. Вот и получается, что учитель сообщает детям (почти цитата): «Ученые когда-то утверждали, что человек произошел от обезьяны. Мы с вами понимаем, что это чушь, но по программе я обязан вам это рассказать».

Еще одна учительница, движимая благородными побуждениями, предлагает учащимся обсудить, какая теория происхождения человека кажется им более убедительной — «религиозная, биологическая или инопланетная».

Свое мнение по сложнейшей научной теме 11-летние мальчишки и девчонки должны составить в течение 10 минут…

Но, может быть, самое распространенное явление — обычное учительское равнодушие. С этой проблемой я столкнулся недавно: в Нижнем Новгороде проводился «круглый стол» на тему проблем преподавания теории эволюции в школе. Хотя в местные школы были разосланы приглашения, на мероприятие не явился ни один учитель.

Зато пришел один псих и несколько старшеклассников.

Школьники поделились бедой: у них в школе введен — правда, в качестве дополнительного — предмет «Проблемные вопросы истории» (за точное название не ручаюсь). Что же дети узнают в рамках нового предмета? Ну, например, знакомятся с «новой хронологией» Фоменко. А еще учитель рассказывает ничего не подозревающим слушателям про Велесову книгу. Когда я сообщил, что Велесова книга — известная подделка, для школьников это было новостью.

Так мы подходим к следующей проблеме.

5. Учительская отсебятина

В России — почти полтора миллиона учителей. В столицах и в глубинке, в крупных городах и в маленьких сельских школах… Огромная армия! Огромная и плохо управляемая. Возможно ли проследить за тем, чтобы учитель излагал тему антропогенеза хотя бы в соответствии с программой? А в частных школах программа может меняться вообще как угодно.

И никто не гарантирует, что ваш ребенок не будет в 10-м классе учить биологию по учебнику Вертьянова «на православной основе», не наслушается рассказов про всемирный потоп и грехопадение или про происхождение человека от атлантов-лемурийцев, как учит спятивший офтальмолог Мулдашев.

А почему бы и нет? Учителя и директора школ — живые люди, они тоже читают блоги и смотрят РЕН ТВ.

Выше я критиковал учебники, но, если честно, мне кажется, пусть учитель лучше рассказывает детям «как в учебнике», чем несет отсебятину! Учебник, пусть устаревший, по крайней мере не содержит явной лженауки. Но как быть, если учительница в школе твердо стоит на антинаучных позициях? Что делать учащимся? Такой вопрос слушатели задавали мне неоднократно. К сожалению, у меня нет хорошего ответа. Переходить в другую школу? Жаловаться? Молча терпеть и уповать на домашнее образование?

«Нам в школе рисовали простую и стройную картину, — сетует читатель. — А через много лет я узнал, что на самом деле все сложно и запутанно. Что же, выходит, учителя мне врали?» Стоп. Давайте разберемся. Выше мы рассматривали учебник истории древнего мира. Друзья, это 5-й класс. Про каменный век и происхождение человека детки узнают в 11 лет, одновременно с дробями и натуральными числами.

Обратите внимание на методическую проблему. Математику мы постигаем, двигаясь от простого к сложному. Сначала — таблица умножения, затем — дроби, далее — квадратные уравнения. А в истории не так. Разве история Древнего мира проще новейшей истории? Отнюдь. Однако Древний мир проходят вместе с дробями, а новейшую историю — в 9-м классе, с квадратными уравнениями и прогрессиями. Если вы забыли, каков уровень подачи информации пятикласснику, вот фрагмент из методического пособия для учителей (1988 г., Годер Г.И.):

«Прочтите, сколько (примерно) лет назад жили на Земле древнейшие люди, — говорит учитель и пишет на доске: «2 000 000 лет назад». Задание привлекает внимание к огромному возрасту человечества и одновременно побуждает учащихся самостоятельно назвать дату. Получив ответ, полезно проверить, понятно ли пятиклассникам выражение «столько-то лет назад». Обращаясь к отдельным ученикам, учитель спрашивает: «Сколько лет назад ты родился? пошел в школу?» (с. 8)».

Учитель должен убедиться, понимают ли дети фразу «2 млн лет назад». Вот на такой уровень слушателей рассчитана программа.

Будет ли кто-то, находясь в здравом уме, грузить пятиклассников латинскими названиями древних гоминид, археологическими терминами, особенностями радиоуглеродного анализа?

Проходит пять лет, и тема происхождения человека снова всплывает, на этот раз в рамках уроков биологии. Теперь учащиеся достаточно взрослые, но не поздно ли? Уроки 5-летней давности давно вылетели из головы — их заместили телевизор, кино, компьютерные игры. Мировоззрение 16-летнего подростка уже сформировалось — если ему хотели промыть мозги религией или оккультятиной, то дело уже сделано…

Как я уже сказал, у меня нет хорошего и простого ответа на вопрос, как спасти детей от человека с дипломом пединститута, несущего антинаучную ахинею на уроке. По-моему, стоит, не рассчитывая на качественное преподавание в школе, брать дело в свои руки (я сейчас обращаюсь прежде всего к родителям). Книг о происхождении человека для детей мало, но они есть — недавно у нас на сайте был опубликован их краткий обзор. Хорошая школьная энциклопедия под редакцией Константина Задорожного «От обезьяны к человеку» была издана в сотрудничестве с «Антропогенез.Ру», правда, на Украине, но на русском языке. Материалы сайта «Антропогенез.Ру», конечно, предназначены взрослым, однако мы несколько раз публиковали ответы на детские вопросы и даже устраивали конкурс на лучший детский вопрос. Так что любой ребенок может мне написать — и я постараюсь обеспечить ответы настоящих ученых. Обещаю, что каждому вопросу будет уделено внимание.

Помимо книг хотел бы порекомендовать научно-популярное кино… Хотел бы, да выбор тут крайне скуден. Пожалуй, сериал BBC «Прогулки с пещерным человеком» неплох. Правда, фильм ориентирован отнюдь не на детей, поэтому родителям и детям стоит смотреть его вместе.

Выше я уже говорил о посещении музеев и выставок. К сожалению, в России экспозиции на тему антропогенеза есть фактически только в Москве. Москвичи могут выбирать между Дарвиновским, Палеонтологическим и Биологическим музеями, а осенью к этому списку добавится наша передвижная выставка «17 черепов и зуб». Я имел возможность наблюдать, как дети реагируют на экспонаты выставки? — было приятно видеть горящие глаза, а у некоторых экспонатов юные посетители зависали подолгу.

И еще одно наблюдение — вопросы, задаваемые детьми на выставке, мало отличаются от тех, что присылают мне взрослые, солидные, образованные дяди и тети.

Существует еще одна возможность получения знаний из источника, альтернативного школе. Делюсь впечатлениями по горячим следам. Эту статью я пишу, находясь в археологической экспедиции. С некоторых пор на раскоп стали наведываться местные детишки. Молча стояли и наблюдали за работой археологов. Наконец две девочки 10 лет попросились помогать. Начальник экспедиции — человек добрый, не стал отказывать, тем более что помощники на раскопках всегда нужны! Несколько дней под наблюдением взрослых — и девочки уже работали в раскопе наравне со всеми. А заодно слушали рассказы о неандертальцах, населявших здешние места 30 тыс. лет назад. Задавали наивные, но здравые вопросы. И получали подробные ответы не от сельской учительницы, а от специалистов из Института истории материальной культуры РАН. Обе юные «копательницы» заявили, что когда вырастут, обязательно станут археологами.

Хотите научить ваших детей антропогенезу? Возьмите их с собой в археологическую экспедицию!"

P.S. Нравятся наши тексты? Поддержите наш проект любым донатом тут, на Пикабу:)