Лига историков

Антисоветская клюква на вынос. Разбор сериала "Штрафбат". Финальная одиннадцатая серия

Обзор предыдущей серии сериала с пересказом сюжета, находится ЗДЕСЬ по ссылке.

Вот наконец то я и добрался до заключительной серии сериала "Штрафбат", от сценариста Эдуарда Володарского. Серия начинается с того, что Твердохлебов с новым водителем возвращается назад в расположение батальона. Твердохлебов интересуется у водителя, какой особист опаснее, добрый или злой. Водитель отвечает, что добрый будет опаснее:-Злой он и есть злой, А от доброго не знаешь чего ожидать. Меня добрый мурыжил, мурыжил, обещал вообще дело закрыть если сообщников назову, впаяли нам штрафбат бессрочно, считай пока не убьют, вот тебе и добрый.

Нда, а у создателей сериала опять огромная неточность с пребыванием штрафников в штрафных подразделениях, а точнее намеренное искажение фактов, в штрафных подразделениях Красной Армии срок пребывания состоял от одного до трех месяцев, или до первого ранения. При этом штрафникам могли срок наказания сократить и без всяких ранений, за боевые заслуги например. Бессрочных наказаний в штрафных подразделениях Красной Армии не было. Сделаю небольшое отступление, глубоко в историю штрафных подразделений я заглядывать не буду, но кое что поясню

Штрафные части — не наше изобретение, о чем справедливо сказано в приказе НКО СССР № 227. Немцы бросали штрафные формирования в бой уже в первые недели войны на советско-германском фронте. Причем для штрафников срок пребывания в батальоне заранее не устанавливался, хотя возможность реабилитации тоже не исключалась. В дневнике небезызвестного Франца Гальдера штрафники упоминаются уже 9 июля 1941 г. Начальник организационного отдела ОКХ генерал-майор Вальтер Буле в тот день назвал организацию штрафных частей очень хорошей и полезной идеей. Одни штрафные батальоны немцы в 1941 г. применяли в боях на Востоке, другие — в работах по разминированию на Западе. В сентябре 1941 г., когда 16-я немецкая армия в районе Ладожского озера потерпела неудачу и 8-я танковая дивизия была с потерями отброшена, гитлеровцы направили в бой все, чем располагали, а на самом опасном участке — штрафной батальон. Об этом тоже сказано в дневнике Гальдера.

Серебряков интересуется у водителя, за что он в штрафное подразделение вообще попал. Водитель рассказывает историю, когда он командовал взводом при освобождении Воронежа, они захватили немецкую штабную машину и нашли там ящичек с бриллиантами и поделили это богатство на троих. Ну а кто все это дело видел и доложил в особый отдел, ну всех троих взяли в оборот. Твердохлебов на такую историю говорит, что водитель дурак.

Госпиталь. Цукерман проходит медицинское обследование, оказывается несмотря что его всего нашпиговало осколками, на нем все зажило и его уже собираются выписывать. Он точно не родственник Росомахи из людей ИКС? Цукерман почему-то называет доктора "военврачом первого ранга", хотя это уже минимум полгода называется "полковник медицинской службы". Цукерман целуется со Светой, медсестрички тем временем шушукаются в коридоре, кто из них будет где спать, ну что бы влюбленной парочке не мешать уединится.

Пока Цукерман разбирается со своими делами, дикий ингуш притащил Серебрякову аж целого хауптмана, в одиночку. Ингуш тоже захотел получить орден. Кто его там в разведку за языком отправлял, где он этого немца нашел, история умалчивает. Может немец заблудился днем, ушел далеко от своих позиций, а наш доблестный ингуш уже тут как тут и в плен его захватил, под предлогом пойдем я покажу тебе дорогу. Серебряков самовольством ингуша недоволен, без разрешения оставил расположение батальона, поэтому грозит ему трибуналом. Твердохлебов уводит ингуша, нет не в трибунал, оказывается ингуша ранили и ему нужна медицинская помощь.

Опять госпиталь. Цукермана выписывают, и он опять направляется обратно в расположение штрафного батальона. За что интересно сценарист Володарский так своего персонажа невзлюбил, что обратно его в штрафной батальон отправил? Про сроки службы в штрафных частях Красной Армии, я уже не раз писал, так что повторяться не собираюсь. Попрощавшись со Светой он запрыгивает в грузовик, где сидят другие солдаты. И вот Цукерман в расположении батальона, штрафники его радостно встречают.

Сидят в блиндаже комбат с командирами рот, опять чаи попивают, заходит Цукерман, Серебряков на радостях что боец вернулся, отправляет его в дозор. Ночью Баширов в блиндаже песни поет, и страдает по утраченному складу, при этом мешает всячески солдатам отдыхать:- Петрович, а Петрович. Как думаешь черти на луне водятся? Глымов которого Баширов разбудил говорит:-Они и на земле водятся, первый среди них это ты. Леха Стира не унимается:-Не я не черт, я добрый. Только воровать очень сильно люблю. Что то комбата больно долго нет. Чует мое сердце, не с добром приедет. Не зря чует, так оно и есть.

Тем временем, в штабе генерал Лыков, радует Серебрякова погонами подполковника, орденом Красного Знамени, которые вот-вот ему дадут а так же новым пополнением. Ну а новое пополнение нужно для того, чтобы штрафбат удержался на другом берегу чего-то там. Серебряков спрашивает количество пополнения. В пополнении оказывается три батальона пехоты, два дивизиона противотанковых орудий. Серебряков говорит, что с такими силами на том берегу незнамо какой речки, они не удержатся. Генерал говорит, что да вы все погибнете, но удержитесь, продержатся надо ровно сутки. Серебряков на это говорит:-Не удержимся. Сначала нас с землей артиллерией смешают, потом при переправе половину перебьют. Пушки потопят, а остальных уже на берегу уничтожат.

Генерал пытается Серебрякова успокоить что перед переправой будет произведена артиллерийская подготовка, так что это мы первые все там у немцев с землей смешаем. Серебряков на это говорит:-Артподготовка конечно хорошо но у немцев два эшелона артиллерии, сметут они нас обратно в реку как хлебные крошки со стола. Далее следует пустой базар, в ходе которого Серебрякову напоминают, что он еще штрафник и вообще. А вот о том, что его действия - отвлекающий маневр ему не говорят, разумеется.

Начальник штаба считает, что Твердохлебову надо было всю правду сказать о предстоящем наступлении, дескать он уже столько перенес, а так получается что штрафников обманули. Вот Твердохлебов с новым начальником особого отдела обходят построившийся батальон и принимает пополнение. Новый особист, все-таки оказался такая же мразь как и усопший Харченко, но нам это особо неинтересно, потому что серия заключительная.

Зато Серебряков, оказывается, по словам нового особиста - командир штрафной бригады. Вот так. Только что был комбат, а теперь - комбриг. Эдак он серии к двадцатой, если бы такая была, вырос бы до командующего целым штрафным фронтом. А меня терзают смутные сомнения. Какая такая штрафная бригада? Не перепутали создатели сериала Красную Армию с Вермахтом и СС? Не было в Красной армии никаких штрафных бригад и дивизий, а вот в фашистской Германии, подобные подразделения в Вермахте и СС были.

Например 999-я лёгкая африканская дивизия тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны общей численностью 16000 солдат. Являлась штрафным подразделением, созданным на базе 999-й лёгкой африканской бригады. Полки состояли из созданных в октябре 1942 года так называемых 999-х «испытательных» (по сути - штрафных) батальонов.

Также было карательное подразделение СС под командованием Оскара Дирлевангера, комплектовалось из заключённых немецких тюрем, концлагерей и военных тюрем СС. По мере распространения новости о новом войсковом формировании сотни немцев-осуждённых, находящихся в концентрационных лагерях, подавали прошения о зачислении в него. Сформированная первоначально из осуждённых за браконьерство «команда» Дирлевангера через некоторое время пополняется и другими уголовниками. Эта бригада разительно отличается от служивших в «999-х батальонах» (немецкий вариант штрафных батальонов) солдат, получивших такое наказание за относительно мелкие правонарушения.

В формировании Дирлевангера все чаще оказываются «профессиональные преступники» и «асоциальные элементы». «Профессиональными преступниками» были «заключённые, которые после отбытия, как правило, длительного срока заключения совершили повторное преступление и были классифицированы имперским управлением уголовной полиции как профессиональные преступники. К этой категории принадлежали взломщики и лица, совершившие половые преступления (за исключением осуждённых за гомосексуальные контакты), приговорённые за умышленное или случайное убийство. К асоциальным элементам относились тунеядцы и сутенёры». В то время как, согласно документам, теория Дирлевангера должна была реабилитировать преступников, в реальности эти преступники попросту получили право продолжать свои преступления и увеличить их масштаб без всякого за них наказания. Действия Дирлевангера были предметом разбирательств высших офицеров немецкой армии, однако всякий раз наказания не следовало.

В ходе подавления польского восстания личный состав полка Дирлевангера неоднократно совершал изнасилования, грабежи, убийства гражданских лиц, невзирая на то, принадлежали ли они к рядам польских вооружённых сил или нет. В ходе подавления восстания на территории района Варшавы Воля зондер-батальоны Дирлевангера приняли участие в убийстве десятков тысяч мирных граждан.

По прибытии в Варшаву часть насчитывала 881 солдата и офицера и во время военных действий получало пополнения в общем 2500 солдат. По окончании действий в Варшаве потери 2733 военнослужащих, в строю осталось лишь 648. Потери приблизительно 315 %.

Ко 2 октября польская сторона сдалась, и полк провёл следующий месяц, охраняя линию реки Вислы. В тот период полк Дирлевангера вырос достаточно, чтобы получить статус бригады, и был переименован в «Зондер-бригаду СС Дирлевангера» . В том же начале октября принимается решение о новом переименовании формирования, на сей раз это статус «боевой бригады». Теперь название звучало «2-я штурмбригада СС Дирлевангера», соединение насчитывало 4 тысячи военнослужащих.

Но ладно, возвращаемся к сериалу. Вот так с легкой руки создателей сериала, штрафное подразделение под командованием Твердохлебова, превращается в целую штрафную бригаду. Особист привычно пугает личный состав новоявленной штрафной бригады расстрелом за разные провинности. Твердохлебов его прерывает. Тот дает слово новоявленному комбригу:-Плоты будем строить, из бревен в два ряда, что бы плоты пушки и людей выдержали выдержали. Вон там пилы и топоры, топайте в лес и придется хорошо поработать. Кстати дорогие читатели, вам завязка сюжета последней серии ничего не напоминает? Если да, то пишите в комментариях.

Штрафники валят деревья, делают плоты. В это время, Твердохлебов осматривают с командирами рот противоположный берег. Глымов переживает, что при переправе людей много потонет. Немцы при этом никакой активности не проявляют, позволяют штрафникам спокойно копошится у самого берега и строить плоты. Политический жалуется, что мало их осталось с 58-й. Серебряков уже в блиндаже сидит с командирами рот опять чаи гоняет, заходит капитан и говорит что прибыла артиллерия, бригаде придали 21 сорокапятку. Очевидно, сценарист Володарский про другие пушки в Красной армии ничего не знает.

Не обходится без сцены благославления Батюшкой штрафника. Батюшка говорит три раза "Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь". Подходит и Серебряков тому Батюшка говорит: "Господь и Божья Матерь тебя благословят и три раза повторяет "Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь". Серебряков с мокрым глазом истово крестится щепотью. Ну, а потом благословляться идут уже все, в том числе и Цукерман, который явно не рассчитывая встретить раввина, вежливо интересуется. можно ли евреям. Батюшка милостиво разрешает и крестит его двумя пальцами. Мусульмане требуют муллу, но такового в штрафбате по какому-то недосмотру нет.

Переправа производится днем, опять же, для того, чтобы немцам трудно было понять, что происходит. Разумеется артподготовка ограничивается десятью выстрелами и заканчивается на 15 минут раньше. Интересно, что штрафбат начинает преодолевать водную преграду, шириной 100 метров только после окончания подготовки. Ну, правильно. Нужно же дать немцам возможность занять снова позиции. Сценарист Володарский заказывал бойню, значит бойня будет. Батюшка заправляет рясу в штаны, и садится на плот

Начинается переправа, немцы открывают артиллерийский огонь, когда плоты достигли середины реки. Что раньше им мешало огонь открыть когда шло строительство плотов на берегу непонятно. Пока часть солдат уже переправилась, или переправляется находясь под огнем противника, другая часть штрафников готовится к переправе и садится на плоты, командиры солдат торопят и подгоняют. Глымов замечает морячка, и спрашивает, что он тут отсиживается. Морячок корчит страшные рожи, говорит что у него ногу свело. Глымов говорит, что он морячка насквозь видит, и перечислив все проступки морячка убивает того из автомата.

Часть штрафников с Твердохлебовым во главе, пристав к берегу в замедленной съемке, кидается все толпой в атаку на немецкие окопы. В окопах сидят солдаты вермахта в касках с декелями СС, или эсэсовцы в униформе вермахта, не очень то и непонятно. Штрафники так же в замедлении, врываются в окопы и начинается рукопашная схватка, периодически немцы и штрафники друг в друга стреляют.

Тем временем, пока идет бой, причем нам бой показывают только крупным планом, чуть ли не заезжая камерой в лица актеров, фашисты в штабе обеспокоены. На офицере портупея, которую в вермахте перестали носить еще в 1939 году, да еще и не через то плечо нацепленная, вот что значит при снятии фильма не позвать ни одного военного консультанта.

Сюжет последней серии этого сериала, эта калька с повести Юрия Бондарева "Батальоны просят огня". Тут и переправа советских солдат на противоположный берег Днепра. Батальоны посланные в бой для отвлечения внимания, чтобы немецкое командование думало что наступление Красной Армии будет исходить именно на этом направлении. И основной удар Красной Армии нанесённый совсем в другом месте, где немцы по роману атаки не ожидали. и многое что еще.

Офицер докладывает немецкому генералу, что русским удалось захватить плацдарм на этом участке, и он думает, что тут будет нанесен основной удар угрожающий группировке немецких войск. Чтобы не дать штрафникам расширить плацдарм, и сбросить все силы русских в реку, офицеру дают танковый полк - резерв фронта.

И вот на захваченные позиции, где находятся штрафники, надвигаются танки. Командир батареи сорокапяток, приказывает стрелять в едущие на него танки с упреждением в полфигуры. Начинается бой. Танки едут, немцы бегут, штрафники по ним стреляют. Один боец подбивает танк гранатой, но его тут же убивают. Трупы и с той и с другой стороны, штрафников часть немецких танков подбита, так же уничтожена часть советских пушек. Твердохлебов по телефону докладывает о тяжелом положении бригады. Генерал естественно приказывает держаться до последнего, и угрожает Серебрякову расстрелом, если он оставит плацдарм ну или Колымой, родиной страха Дудя со товарищи.

Ну а дальше для полного понимания приведу небольшой отрывок из романа Эдуарда Володарского Штрафбат, по которому собственно и был снят этот сериал:

В штабе немецкой группы армий громадная карта фронта занимала всю стену кабинета командующего. Сам командующий, невысокий, упитанный, лысый генерал, стоял у карты и с мрачным видом слушал доклад дивизионного генерала:

— Ликвидировать плацдарм, захваченный русскими, пока не удалось. Большие потери — три танковых батальона выведено из строя. Мы продолжаем атаковать, но, если позволите, экселенц, есть некоторые соображения.

— Я слушаю.

— Мы ждем наступления русских в этом районе большими силами. Но разведка докладывает, что на том берегу не видно скопления войск. Ни техники, ни пехоты.

— Вы думаете, Рокоссовский блефует? Этот плацдарм — отвлекающий маневр?

— Я теперь убежден в этом, экселенц, они начнут наступление совсем в другом месте. А мы уже стянули туда пехоту, танки, артиллерию. И несем ощутимые потери. А главное, экселенц, мы потеряли драгоценное время для перегруппировки сил и даже не знаем, где русские нанесут главный удар.

Командующий уставился на карту, испещренную красными и синими значками и стрелами. Он мучительно раздумывал.

Докладчик ждал.

— Нанесите по этому плацдарму массированный удар артиллерией, — наконец проговорил командующий. — Я с вами согласен, Штрумпф, это отвлекающий маневр. Они бросили больше пяти тысяч солдат на заведомую гибель. Щедрость русских воистину вызывает восхищение. Если бы у Германии было столько же солдат, то и тогда, думаю, мы не решились бы так их тратить.

Устами немецкого генерала, создатели сериала, нам говорят, советское командование людей не жалело, и немцев советские воины победили потому, что завали врагов своими трупами. Да и вообще победа достигнута была вопреки советской власти, советскому командованию, злобным НКВД-шникам, дескать победил народ, которых гнали на убой пулеметными очередями заградительные отряды. Кстати немецкое командование в романе Бондарева, так до конца и не подозревало о том что основной удар советское командование собирается нанести в другом месте. Да и в тех батальонах, которые отвлекали на себя внимание немцев на себя, держались до последней возможности были не штрафники.

Тем не менее, плацдарм решено уничтожить (нет, чтобы выявить участок реальной высадки и перебросить туда войска, действующие впустую). Батюшка с воплем: "Вороги проклятые, всех в могилу, супостаты!" стреляет по немцам из пулемета, случайно смотрит в небо и видит там Богородицу, которая выезжает из облаков, бросает пулемет, снимает каску и начинает радостно возносить молитву.

А потом, под церковные песнопения, камера показывает нам трупы персонажей, которые целых 11 серий действовали нам всем на нервы. Батюшка ходит среди трупов, закрывает им глаза, посыпает землей. Цукермана сценарист Володарский тоже не пощадил. А Серебряков, чуть слегка потрепанный, сидит в портупее, надетой задом наперед. А потом идет титр "Боевое расписание штрафных частей Красной Армии 1942-45. И это единственное, что в этом сериальчике не вызывает смеха и отвращения. На этом все, с сериалом покончено. Хоть сериал закончен, мы с вами еще не прощаемся, так как осталось подвести итоги, а заодно приведу источники информации, так что:

Продолжение следует...

При написании этой статьи использовались скриншоты сделанные мною при просмотре этого сериала на одном из ютуб каналов.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк, да и на канал подписываться не забывайте.

Сверхимпериализм (12)

Заканчиваем знакомиться с книгой Майкла Хадсона.

Предыдущие части выложены в серии.

Коротко для ЛЛ: процесс финансирования дефицита США через продажу их казначейских облигаций продолжает свою работу вот уж полвека. Но на горизонте - многополярный мир. Переход к нему может оказаться турбулентным. Но баланс будет восстановлен.

В последних главах, написанных уже в нашем веке, автор констатирует, что Соединённым Штатам удалось сесть на шею остальному миру, не вызвав эффективного протеста. Ежегодный дефицит платежей исчисляется уже сотнями миллиардов. Послевоенные реалии привели к согласию европейских стран на гегемонию заокеанского союзника, который расчертил однополярный проект устройства мировой торговли. В этом проекте США имели право вето в мировых финансовых организациях. Ни в одной другой стране местные политики не могут так вольно обходиться с международными соглашениями.

После 1991 года Всемирный Банк стал чаще вмешиваться в политику стран-получателей кредитов, что воплотилось в российских реформах, породивших олигархию клептократов. Вместо того чтобы позволить ресурсной и монопольной ренте из общественного сегмента быть приватизированной и вывезенной из страны, необходимо было обложить эти ренты налогами. Но нет, они настаивали на приватизации. Так российский фондовый рынок стал ведущим источником дохода Запада в середине девяностых. Следствием стала деиндустриализация страны. Доходы, доступные ранее для общественного сектора, ушли за границу в виде дивидендов, процентов, менеджерских зарплат и всевозможных сборов. Либо монетаристы Чикагской школы, сидевшие в МВФ, ничему не научились на опыте своих программ шестидесятых-семидесятых годов, либо так и было задумано.

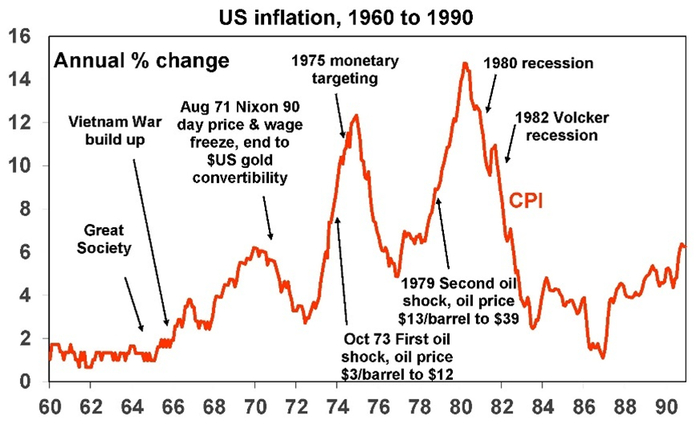

Даже несмотря на покупки трежерис на сотни миллиардов долларов после закрытия «золотого окна» в начале семидесятых, доллар постоянно терял в цене относительно других твёрдых валют. Третий мир, продающий своё сырьё за обесценивающиеся доллары, был вынужден терпеть побочный ущерб. Они были неспособны создать альтернативу, так что цены в Японии и Европе оставались низкими, а существенная часть американского долга съела инфляция семидесятых.

Американское правительство не смогло извлечь ощутимую пользу из девальвации доллара и пыталось застолбить за собой рынки методом дипломатического давления. Они принуждали союзников покупать американское оружие, платить за присутствие американских солдат на своей территории и ссужать эквивалентные суммы правительству США на неопределённый срок.

Политика пренебрежения платёжным дефицитом продолжается: ведь он всё так же закрывается покупкой казначейских ценных бумаг. Иностранные центробанки делают это для того, чтобы защитить своего производителя от дальнейшей девальвации доллара. По-прежнему, трежерис остаются единственной возможностью для утилизации избыточных долларов, ведь скупка контрольных пакетов американских компаний или возврат к золоту рассматриваются как недружественные акты. Эти «утилизированные» доллары – своего рода сеньораж, который Соединённые Штаты собирают со всего мира. Центробанки ведущих экспортёров прогнулись под американцев, так что кризисы, подобные тому, что случился в начале семидесятых, больше не случаются. Американские дипломаты дали в своё время понять, что не боятся погрузить мир в финансовый хаос, ведь США не так сильно зависят от внешней торговли, как другие страны. Мировой должник продолжает собирать свой сеньораж.

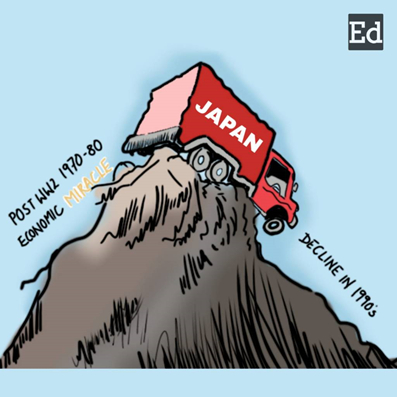

Так и будет продолжаться, пока «стандарт американских ценных бумаг» не будет замещён валютной системой, основанной на взаимных обязательствах стран мира. Но ценой самодостаточности может стать торговая и финансовая война, ведь американцы уже давно отвыкли жить по средствам. Им проще принудить других покупать американское зерно и оружие, а также собрать монопольную ренту на электронные технологии. Наглядным примером может служить Япония, которую заставили подписать самоубийственные соглашения Плаза и Лувр, которые на фоне снижения ставок привели к финансовому краху 1990 года.

В то же время страны Третьего мира были вынуждены подписываться под программами жёсткой экономии для того, чтобы расплатиться с МВФ. Падение правительства в Аргентине в 2001 году побудило функционеров Фонда сказать, что они «никогда больше» не будут выдавать столь дестабилизирующие «стабилизирующие» кредитов»... просто для того, чтобы снова это сделать в 2019-20 годах для поддержки очередного проамериканского режима в Аргентине. Всё, что надо американцам для продавливания своих интересов – это центральные банкиры других стран, приученные к монетаризму Чикагской школы. И, несмотря на длинный список провалов, несмотря на лопнувший японский пузырь, на катастрофическую приватизацию в России, страны не спешат что-то менять.

После Второй мировой экономическое планирование на планете всё больше централизуется в руках не правительств, но финансовых центров. Цель последних – выдавить как можно больший доход. Потому-то критикуется государственное налогообложение: меньше останется средств на вывоз из страны. Эта система работает, конечно, и внутри самих Соединённых Штатов.

Ввиду роли, которую играли американские интересы при создании этой пост-Бреттон-Вудской системы, движение в сторону мультиполярного мира не будет спокойным. Оно связано с риском глобального финансового краха в переходный период. До недавних пор страх перед подобным крахом сдерживал правительства мира, но теперь американские санкции против Китая, России, Ирана и других стран стали катализатором при поиске альтернатив.

Какими могут быть эти альтернативы? Первым на ум приходит, конечно, золото. Долгие годы дефицит золота заставлял сдерживать военные аппетиты монархов и правительств. И американцы не смогли бы так легко скупать чужие активы. Но для внутреннего кредитования оно не подходит. Естественная основа для денег внутри страны – это гарантия, что их примут для уплаты налогов и сборов. Но международные расчёты – другое дело. Там оно помогает сдерживать платёжные дисбалансы. Можно предположить, что Япония и Европа слишком рано покинули золотой стандарт: надо было загодя придумать альтернативу доллару. Но, увы, по состоянию на 2021 год евро не хватило «критической массы», чтобы составить такую альтернативу. Да и политической воли у европейцев явно тоже недостаёт. Когда-нибудь в будущем историки найдут примечательным, что регионы мира не смогли создать Новый Международный Экономический Порядок, при котором они бы смогли в полной мере воспользоваться плодами своего роста, а не дать их вывезти за океан.

В эпилоге Майкл пробегает глазами по крупнейшим событиям прошлых дней. С начала шестидесятых американское правительство поощряло инвестиции за рубежом для того, чтобы потоком прибыли улучшить платёжный дефицит страны. Ведущие компании страны стали многонациональными, и как только это случилось, они стали искать рабочую силу подешевле. За рубежом то есть. Процесс ускорился с созданием зоны свободной торговли NAFTA, после чего в 2001 году усилиями администрации Клинтона членом ВТО стал Китай. Промышленное производство стало перемещаться в Азию. Страна стала деиндустриализироваться, несмотря на стагнацию зарплат. Благодаря «стандарту американских ценных бумаг» страны мира помогали финансировать импорт Соединённых Штатов. Правда, неизвестно, сколько ещё они будут терпеть.

Сутью сегодняшнего конфликта является противостояние экономики рантье, в которой заправляет FIRE-сектор (финансы, страхование, недвижимость) промышленным экономикам остального мира. Эксплуатация этим сектором рент (под которыми автор понимает незаработанный доход) сделала экономику США неконкурентоспособной на мировых рынках, за исключением, пожалуй, вооружений, сельхозпродукции, интеллектуальной собственности IT, фармацевтических монополий и индустрии развлечений. В стремлении не пустить Китай на рынки Европы и Азии американцы продвигали торговые партнёрства TPP и TTIP, но успеха при этом не имели. Трамп сам вышел из TPP, а судьба TTIP тоже была неясной (сегодня можно сказать, что и он потерпел фиаско).

Увы, Соединённые Штаты больше не «незаменимая нация». Они мало что могут предложить, вот и продолжают широкой рекой литься доллары. Главным средством служат «асимметричные войны», такие как попытка дестабилизировать финансовую систему России путём отключения от SWIFT, смена режима в Ливии и попытка сделать то же самое в Венесуэле. Эти операции по смене режима сопровождались конфискацией золотого запаса этих стран, хранившегося за рубежом. Но мир не остался безучастным. Страны объединяются в международные организации типа ШОС, они всё больше полагаются на свои силы. Кто-то противостоит напрямую американскому давлению, как это имело дело в случае со строительством газопровода Северный Поток 2. Налагая санкции на одну страну за другой, Америка изолирует сама себя. Автор приводит слова Сергея Лаврова:

Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне.

После Второй мировой Британия и континентальная Европа поняли, что их ввергают в экономическую зависимость, но не попытались создать альтернативную систему. Они мечтали, что Соединённые Штаты станут действовать в общих интересах. Сегодня с этой иллюзией покончено. Страны мира устали нести на себе бремя гегемонии страны, которая мало что предлагает взамен того, что берёт. Неолиберальная оппозиция Америки по отношению к автономии других стран является сутью разворачивающейся новой Холодной войны против России, Китая и стран-членов ШОС. Саморазрушительные торговые санкции ускоряют формирование альтернативного экономического порядка и замену доллара посредством свопинг-схем и золота. Успех их начинания зависит от того, смогут ли страны ограничить доминирование сектора FIRE с приватизациями и фаворитизмом рантье. Новый международный центральный банк вне влияния дипломатов США также мог бы помочь создать нечто подобное банкору – международной валюте, которую в Бреттон-Вуде предлагал Кейнс. Кто победит – финансы или смешанная экономика – покажет время. Грядущий многополярный мир не будет «китайским столетием», которое придёт на смену «американскому столетию». Возможно, он будет просто «неамериканским столетием» восстановленного баланса, который был разрушен после Первой мировой войны.

Прошло три года после выхода книги. Сегодня можно сказать, что автор был прав в том, что гегемонии Америки постепенно наступает конец. Но новый экономический порядок всё ещё не создан. Быть может, Майкл был прав, говоря, что без финансового краха это не произойдёт. К сожалению, на горизонте у нас сегодня одни лишь тучи. И тучи эти идут не только из экономики. Все мы знаем, что за Великой Депрессией пришла Вторая мировая. Мировая экономика пока худо-бедно, но функционирует, а вот о Третьей мировой говорят уже на каждом углу. Вот, что тревожит. И поводов для оптимизма – увы, немного.

Эдмунд Картрайт: Поэт, Священник и Неудачник, Который Запустил Промышленную Революцию

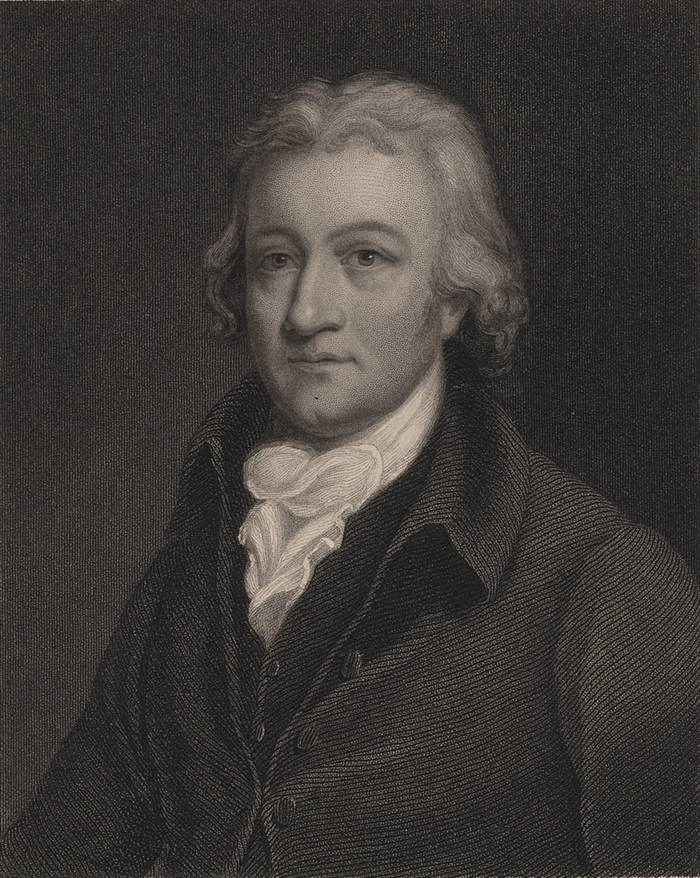

История промышленной революции полна имен гениев-инженеров и удачливых предпринимателей. Но среди них стоит фигура необычная и парадоксальная – Эдмунд Картрайт (1743-1823). Английский священник, поэт и фермер, не имевший технического образования, стал человеком, чье изобретение коренным образом изменило мир, но принесло ему при жизни больше неудач, чем славы.

Эдмунд Картрайт родился в 1743 году в Марнеме, графство Ноттингем, Англия. Его семья была древней и уважаемой, хотя и не очень богатой. Поскольку Эдмунд с детства решил стать священником, его образованию уделялось огромное внимание. После окончания школы в Уэйкфилде он был отправлен в Университетский колледж Оксфорда, а затем был избран членом колледжа Магдалины. Когда пришло время принимать духовный сан, он был назначен в приход Брамптона, недалеко от Честерфилда, а затем в Годби-Марвуд в Лестершире. В раннем возрасте он проявил незаурядные литературные способности и опубликовал анонимно сборник поэтических произведений. В 1770 году он опубликовал под своим именем легендарную поэму под названием «Армида и Эльвира», которая была принята с большой благосклонностью и выдержала несколько изданий за короткое время. Он написал также «Князя мира» и сонеты «Выдающимся людям». После этого он стал постоянным автором «Ежемесячного обзора» и литературным корреспондентом многих выдающихся людей

Все изменилось во время его поездки в Матлок в 1784 году. В разговоре с владельцами хлопкопрядильных фабрик из Манчестра Картрайт услышал жалобу, ставшую для него вызовом: изобретение прядильных машин Аркрайта создало огромный избыток пряжи. Ручные ткачи не успевали перерабатывать ее в ткань, став "бутылочным горлышком" бурно развивающейся текстильной промышленности. Спрос на ткани в колониях и растущих городах был колоссальным.

Картрайт, человек пытливого ума, заявил, что проблему можно решить, создав механический ткацкий станок. Насмешливые реплики фабрикантов ("А вы сможете?"), по легенде, подстегнули его амбиции. Несмотря на полное отсутствие опыта в механике, 41-летний священник взялся за дело.

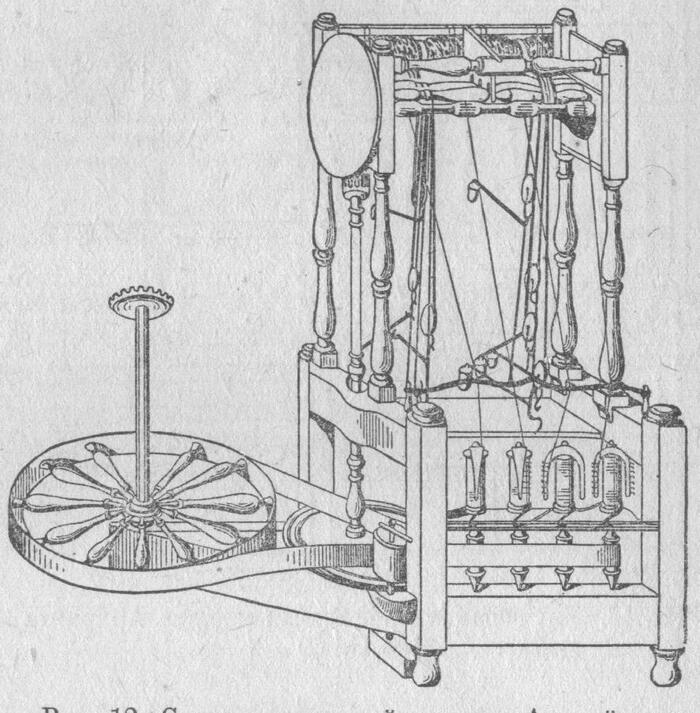

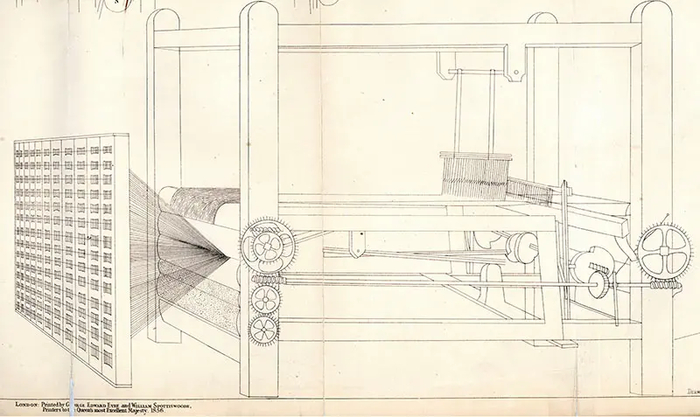

Первый станок получился не совсем удачным. Он был неудобным для ткачей: вертикальный и крайне медленный, требующий больших усилий. Так в 1785 году официально появился механический ткацкий станок.

Картрайт предпринял еще одну попытку, и к 1787 году он построил усовершенствованный ткацкий станок, работающий на силе воды, и на этот раз у него действительно что-то получилось. К 1789 году он соединил свой ткацкий станок с паровой машиной Уатта и Болтона, и революция в текстильном производстве началась.

Окрыленный идеей, Картрайт в 1787 году открыл в Марнхэме первую в мире ткацкую фабрику, оснащенную его станками с гидроприводом. Казалось бы, триумф близок. Но реальность оказалась суровой: Станки были ненадежными, часто ломались, рвали тонкие нити (особенно хлопок), требовали постоянного присмотра и регулировки. Производительность была лишь немного выше ручного труда, а качество ткани – хуже.

Содержание фабрики, ремонт сложных станков и найм обученных рабочих (вопреки мечте Картрайта о труде женщин и детей) делали производство убыточным.

В 1789 или 1790 году фабрика была уничтожена пожаром. Официальная версия – несчастный случай. Однако широко распространено мнение, что это был поджог, совершенный луддитами – людей из рабочего класса которые думали, что их простые жизни будут перемолоты железным монстром. Картрайт, и так погрязший в долгах из-за фабрики, был разорен.

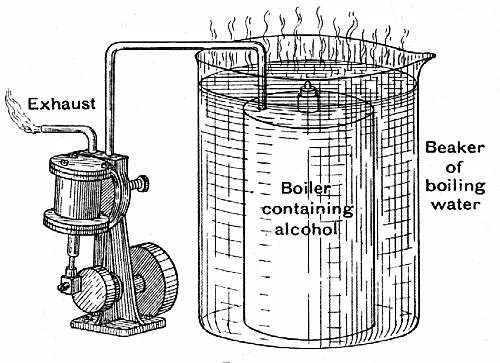

Он не бросил дело изобретателя и в 1789 году Эдмунд Картрайт запатентовал гребнечесальную машину для шерсти, в 1792 - станок для витья веревок и канатов, а в 1797 году сконструировал двигатель на спирте.

В 1809-м палата общин в знак признания "большой пользы, принесенной его изобретениями стране" выделила Картрайту 10 тысяч фунтов стерлингов примерно 1 миллион долларов в наше время – совершенно немыслимые по тем временам деньги. После чего изобретатель удалился от дел и поселился на небольшой ферме, где занимался усовершенствованием сельскохозяйственных машин.

Семя было брошено. Талантливые инженеры и фабриканты подхватили идею:

Уильям Хоррокс (1803): Создал первый практичный механический станок с металлической рамой и улучшенным прибоем.

Ричард Робертс (1822): Разработал надежный, скоростной и полностью автоматизированный станок ("станок Робертса") с революционным останователем (стоп-механизмом при обрыве нити).

Джеймс Буллоу (1842): Изобрел ленточный механизм для автоматической смены челноков с разной уточной нитью.

К 1830-м годам усовершенствованные механические ткацкие станки захватили текстильную промышленность, особенно хлопчатобумажную. Они были в 20 раз производительнее ручного станка, дешевы в эксплуатации и производили массовую ткань для растущего населения планеты.

Эдмунд Картрайт умер в 1823 году, так и не став свидетелем полного триумфа своего детища. Он не был гениальным инженером-практиком. Его станки были неуклюжи и ненадежны. Его фабрика сгорела. Но именно его дерзкая идея и упорство в ее воплощении, несмотря на насмешки и неудачи, запустили цепную реакцию, навсегда изменившую способ производства одной из базовых человеческих потребностей – ткани. Он напоминает нам, что иногда самый грандиозный прогресс начинается с неуклюжей, но смелой попытки.

Всем спасибо, кто прочитал. Подписывайтесь будет интересно.

Еще есть группа в вк https://vk.com/club230098140 - где статьи выходят чуть раньше, есть короткие посты, и просто исторические фотографии.

27 июня. Рождение «Катюши» - советской боевой машины реактивной артиллерии БМ-13

27 июня 1941 года, в разгар тяжелейшего начала Великой Отечественной войны, на воронежском заводе имени Коминтерна произошло событие, ставшее поворотным в истории военной техники. Всего через пять дней после нападения Германии, под грохот приближающегося фронта, рабочие и инженеры, спавшие прямо в цехах из-за аврального режима, собрали первые две серийные боевые пусковые установки БМ-13. Эти установки, смонтированные на шасси трехосных грузовиков ЗИС-6, стали основой легендарных «Катюш» - оружия, навсегда изменившего ход войны.

Предыстория и разработка

Истоки «Катюши» уходят корнями в 1920-е годы, когда в Газодинамической лаборатории (ГДЛ) Николай Тихомиров и Владимир Артемьев начали эксперименты с реактивными снарядами. К 1930-м годам в Реактивном научно-исследовательском институте (РНИИ) под руководством Георгия Лангемака, Ивана Клеймёнова и Владимира Артемьева были созданы авиационные снаряды РС-82 и РС-132. Успешно применённые на Халхин-Голе в 1939 году, они стали основой для наземной системы. К 1939 году на их базе разработали 132-мм осколочно-фугасный снаряд М-13 с боевой частью в 4,9 кг тротила и пусковую установку МУ-2. После успешных полигонных испытаний в марте 1941 года усовершенствованная версия, созданная конструкторами Иваном Гваем и Андреем Костиковым, получила индекс БМ-13 («боевая машина калибра 13 см»). За день до войны, 21 июня 1941 года, её официально приняли на вооружение, но серийное производство началось лишь после нападения Германии.

Производство в Воронеже

Решение развернуть сборку на заводе имени Коминтерна было вынужденным: ленинградский завод «Компрессор», основной производитель, оказался под угрозой захвата. Оборудование и специалистов срочно эвакуировали в Воронеж, где катастрофически не хватало материалов, станков и квалифицированных кадров - многие рабочие ушли на фронт. 27 июня 1941 года, несмотря на все сложности, первые две БМ-13 сошли с конвейера. Их конструкция включала 16 рельсовых направляющих для снарядов, электрическую систему залпового пуска и домкраты для устойчивости. Сборка велась практически вручную, а люди трудились без перерывов, зная, что фронт отчаянно нуждается в этом «чудо-оружии». Уже через неделю эти машины вошли в состав первой Отдельной экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова.

Технические особенности и тактические преимущества

«Катюша» отличалась невиданной для того времени мощью: 16 снарядов М-13 выпускались за 7-10 секунд, покрывая площадь до 100 гектаров. Каждый снаряд весом 42 кг (22 кг - боеголовка) летел на 8,47 км, вызывая пожары и тотальные разрушения. Ключевым преимуществом стала мобильность: перезарядка занимала 3-5 минут, а скорость машины до 50 км/ч позволяла быстро покинуть позицию до ответного удара вражеской артиллерии. Расчёт из 5 - 7 человек управлял установкой с помощью выносного пульта. Позже, с 1943 года, БМ-13 стали монтировать на американские «Студебеккеры», что резко повысило проходимость на разбитых фронтовых дорогах.

Боевое крещение

14 июля 1941 года батарея Флёрова, усиленная пятью установками из Москвы, нанесла удар по захваченному немцами железнодорожному узлу Орши. Залп 112 снарядов уничтожил эшелоны с техникой, боеприпасы и переправу через реку Оршицу. Эффект был сокрушительным: плавились рельсы, горела техника, а уцелевшие немецкие солдаты впадали в панику от рёва снарядов и огненного урагана. В донесении начальника германского генштаба Франца Гальдера появилась запись: «Потери подобны удару урагана». До октября 1941 года батарея Флёрова провела 10 успешных операций, но под Вязьмой, попав в засаду, бойцы подорвали машины, чтобы те не достались врагу. Капитан Флёров погиб, посмертно получив звание Героя Советского Союза.

Происхождение имени

Название «Катюша» родилось на фронте. По самой поэтичной версии, сержант Андрей Сапронов после залпа воскликнул: «Вот это песенка!» - и добавил: «Катюша!» - вспомнив популярную довоенную композицию Блантера и Исаковского. По другой версии, солдаты заметили букву «К» (заводская маркировка завода Коминтерна) на рамах установок. Прозвище мгновенно прижилось, став символом надежды. Немцы же называли их «органами Сталина» из-за звука залпа, а моральное воздействие было столь велико, что даже угроза применения «Катюш» срывала атаки противника.

Последствия и наследие

Уже к августу 1941 года в войска поступили 324 боевые машины, а к Берлинской операции их было 219 дивизионов. «Катюши» решали исход сражений под Москвой, Сталинградом и Курском. За войну выпустили 6 844 БМ-13 и свыше 12 млн снарядов. К 1945 году «Катюши» составляли 8% советской артиллерии.

Сборка первых «Катюш» в Воронеже в тот трагический июнь 1941 года стала не просто инженерным достижением, а актом сопротивления, предопределившим появление оружия, которое Красная Армия использовала от битвы под Москвой до штурма Берлина. За свою эффективность на полях сражений, «Катюши» стали народной легендой - знаменитым символом Великой Победы.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

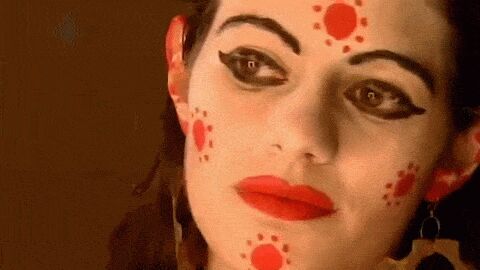

Загадочная богиня со змеями, Крит

В период своего расцвета минойцы и микенцы были ремесленниками, торговцами, мореплавателями, строителями дворцов, и также, по-видимому, людьми, которые любили танцевать и прыгать через быков, хватаясь за их рога (!). Самыми интригующими были их женщины, одежда которых с большим вырезом позволяла полностью обнажить грудь.

Историки и археологи до сих пор точно не знают цель такой одежды, но наиболее вероятной выглядит религиозно-сакральная версия.

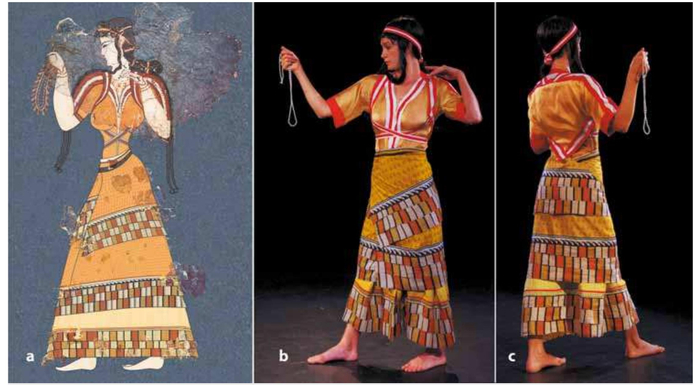

Дамы Крито-микенской культуры, такие как Пенелопа, Клитемнестра и Елена Спартанская (она же Троянская), на протяжении веков изображались множество раз в искусстве и СМИ. Например, как историческая реконструкция одежды знатной женщины из Микен ниже, основана на фрагменте фрески «Микенская дама».

Белый макияж позднего Бронзового века, изготавливался из свинцовых белил. Основан он на находке женской скульптурной головы из Микен, ок. 1300-1200 гг. до н.э. Она ниже.

Но гораздо реже можно увидеть интереснейший образ загадочной "Богини со змеями", которая также встречается в крито-микенской традиции.

Критская кошачья змея. Это единственная ядовитая змея Крита, хотя яд её слишком слаб, чтобы существенно причинить вред человеку.

Богиня со змеями — тип вотивных женских статуэток с пресмыкающимися в руках, датируемых примерно 1600 годом до н. э. Находки относятся к крито-минойской цивилизации и найдены в ранних слоях Нового Дворца в Кноссе.

Они изготовлены из фаянса и покрыты стеклянной глазурью, окрашены яркими пигментами в красновато-коричневые и желтовато-зелёные цвета и позже подверглись обжигу, приобретя стеклянный блеск. Сегодня они находятся в Археологическом музее Ираклиона. Статуэтки изображают женщин в пышных одеждах, с широкой юбкой и обнажённой грудью, держащих в руках змей. Меньшая из этих фигурок имеет высоту 29,5 см, она держит змей в поднятых руках.

Змеи часто связывались с продлением жизни, так как они сбрасывают кожу и обновляются, поэтому они ассоциируются с репродуктивной способностью.

Ниже исследовательница крито-микенской (минойской) культуры Бернис Р. Джонс в образе богини со змеями.

Если это изображения божества, то они — единственные в критском искусстве этого периода. Возможно, что это вотивные изображения богини или членов царствующего дома, выполнявших жреческие функции.

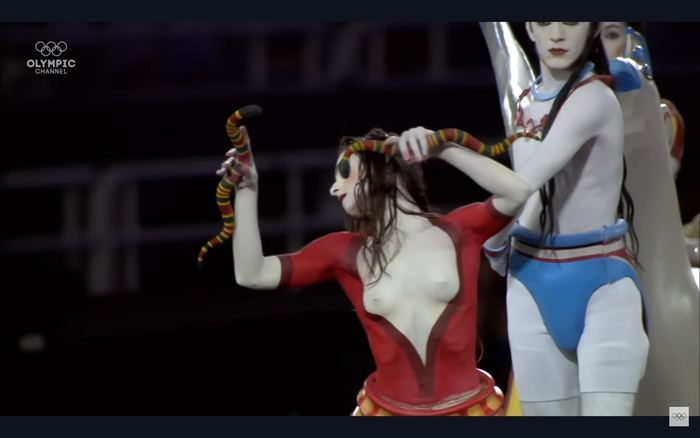

Ну и самая моя любимая реконструкция Богини со змеями на скриншотах ниже - это костюмированная танцовщица в образе минойской богини-змеи на церемонии открытия Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

Вообще сама церемония была не чета французскому трэшу и угару прошлого года, и очень красиво показала историю Средиземноморья. Всем советую посмотреть первые 40 минут церемонии!

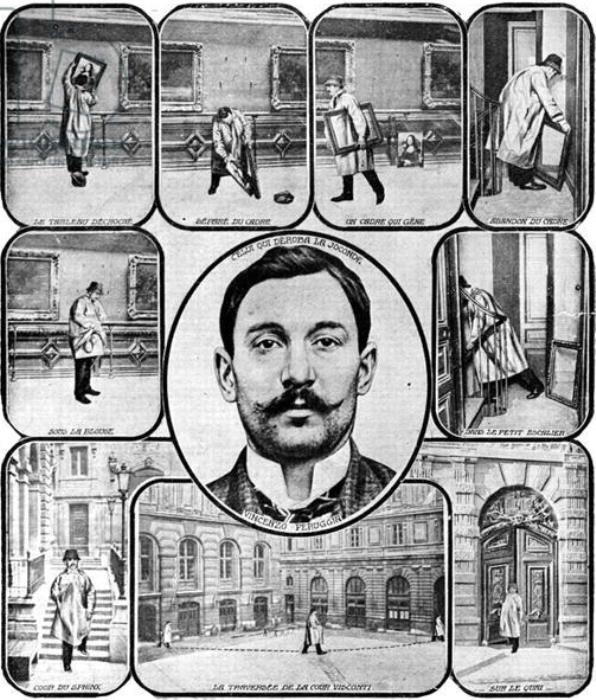

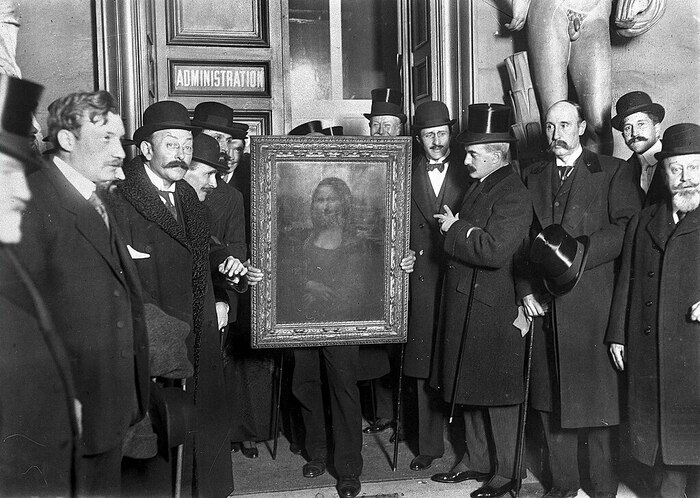

Похищение "Моны Лизы" (1911): Два года в шкафу и через границу с грязными носками

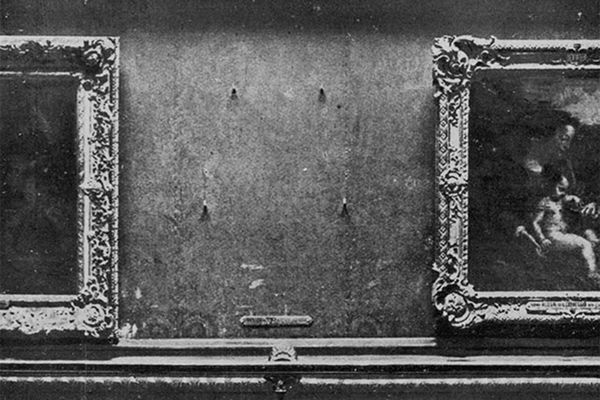

21 августа 1911 года, Лувр, Париж. Обычное воскресенье. Музей закрыт для публики. Когда в понедельник, 22 августа, служители вошли в Квадратный зал (Salon Carré) – сердце Лувра, где висели самые ценные шедевры, – их ждал шок. На стене, между полотнами Тициана и Корреджо, зияла пустота. Исчезла "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Так началась самая невероятная, абсурдная и в итоге судьбоносная кража в истории искусства.

Первой реакцией было недоверие. Может, картину сняли для фотосъемки? Или реставрации? Но проверка всех отделов Лувра подтвердила худшее: "Мона Лиза" похищена. В музее началась паника, вскоре охватившая весь Париж и весь мир. Замки Лувра были не самыми надежными, система безопасности – примитивной. Охраны было мало, а сотрудники (включая плотников, стекольщиков, уборщиков) имели свободный доступ к залам. Поиски внутри музея – по чердакам, лестницам, шкафам – ни к чему не привели.

Полиция перекрыла вокзалы, обыскивала поезда, досматривала пассажиров. Были опрошены сотни сотрудников. Подозрение пало на поэта Гийома Аполлинера, который как-то неосторожно заявил, что Лувр нужно сжечь. Его арестовали, а позже даже допросили его друга – молодого Пабло Пикассу! (Их отпустили за неимением улик). Расследование буксовало. Шли месяцы, а следов шедевра не было.

Кража стала мировой сенсацией. Газеты пестрели заголовками: "Величайшее произведение искусства похищено!", "Тайна исчезновения Моны Лизы". Фотографии пустой стены и репродукции Джоконды обошли весь мир. Ирония судьбы: до кражи "Мона Лиза" была известна в основном знатокам искусства. Теперь о ней узнал каждый. Ее загадочная улыбка смотрела с первых полос, порождая бесчисленные теории – от мести немецких шпионов до мистических исчезновений.

Следствие быстро зашло в тупик, в котором и пребывало целых два года и четыре месяца. Между тем газеты выражали опасения, что в виду очевидной невозможности для преступника извлечь выгоду из кражи, он может уничтожить хрупкий шедевр.

3 декабря 1913-го произошла неожиданность. Флорентийский антиквар Альфредо Джери получил из Парижа письмо: "Я - итальянец, патриот своей родины. Это я взял в Лувре" Джоконду "два года назад. Хотел вернуть Италии сокровище Леонардо, украденное когда-то французами".

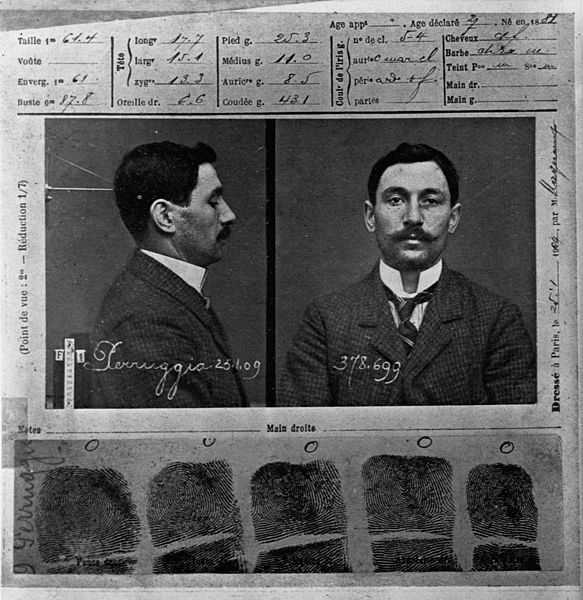

Похититель назвался Винченцо Леонарди и пригласил антиквара приехать во французскую столицу и купить у него картину за полмиллиона франков. Джерри решил, что это мошенник, который хочет продать ему копию. И все же посоветовался с Джованни Поджи - директором флорентийской Галереи Уффици. Встетившись с Винченцо Леонарди во флорентийском отеле, убедились, что перед ними оригинал "Джоконды" Джованни Поджи тут же вызвал полицию и похитителя поймали.

В этой истории полно загадок и нелепостей. Винченцо Леонарди оказался временным музейным работником итальянского происхождения Винченцо Перуджа. Он был стекольщиком и служил объектом постоянных насмешек работавших с ним французов из-за скверного произношения и странного характера. В качестве основного мотива для совершения преступления позже он называл то ненависть к французам, то сходство картины с кем-то из родственников, то, наконец, патриотический порыв: стремление вернуть полотно на родину, в Италию. Скорее всего он был обычным вором ведь похититель два года держал украденное под матрасом, и только затем попытался его сбыть, причем за деньги. Патриотизмом тут и не пахнет. «Я заработаю состояние, и оно прибудет моментально», — писал он в письме своему отцу спустя четыре месяца после кражи. И еще: «Я клянусь, что вы будете жить долго и наслаждаться той наградой, которую ваш сын вскоре получит для вас и для всей нашей семьи».

Есть версия, что основным заказчиком был аргентинский коллекционер и мнимый маркиз Эдуардо де Вальфьерно, который незадолго до похищения зачем-то заказал сразу шесть копий «Джоконды». После похищения он распродал эти копии, либо выдавая их за оригинал, либо просто воспользовавшись шумихой, чтобы завысить их стоимость. Во всяком случае, лишь он в конечном счете оказался единственным выгодоприобретателем в этой истории, не считая газетчиков.

Как же Винченцо удалось украсть картину?

Перуджа работал в Лувре стекольщиком. Он делал защитные коробы для картин, включая "Мону Лизу". Он прекрасно знал музей, его распорядок и дыры в безопасности. В воскресенье, 20 августа, он спрятался в одном из служебных шкафов, дожидаясь закрытия музея.

Утром 21-го, когда в залах почти не было людей (музей был закрыт, сотрудники расходились по разным местам), он вошел в Квадратный зал. Сняв картину со стены, он вынул холст из массивной рамы прямо в зале или в соседнем служебном помещении.

Спрятав холст под рабочей блузой , он спокойно вышел через служебный выход. По легенде, на лестнице он встретил сантехника, но тот лишь помог ему открыть дверь, так как руки Перуджи якобы были заняты -дверной ручкой, которую он нес "на починку".

Перуджа не бежал сразу. Он хранил картину в своей парижской квартире на улице Овер, засунув ее под матрас , а затем просто в шкаф. Он терпеливо ждал, пока шумиха уляжется.

Винченцо перевез полотно его через тщательно охраняемую границу в чемодане с вонючими носками, отбив тем самым у таможенников желание рыться в своих вещах.

Винченцо Перуджа не отрицал своей вины и признался в том, что совершил кражу с единственной целью – восстановление исторической справедливости. Он хотел вернуть итальянцам то, что принадлежало им по праву. И поскольку суд проходил во Флоренции, его аргументы возымели силу: преступника приговорили всего к одному году заключения. «Мону Лизу» еще полгода выставляли в музеях Италии, а затем вернули во Францию. Вот только до сих пор находятся те, кто сомневается в том, что в Лувр вернулся подлинник, а не копия знаменитого шедевра.

Отсидев 7 месяцев Перуджа был освобождён из тюрьмы, служил в итальянской армии во время Первой мировой войны, был пленён войсками Австро-Венгрии, провёл в плену два года, до момента окончания войны. Позже женился, имел дочь Селестину, вернулся во Францию и работал художником-декоратором, используя своё настоящее имя Пьетро Перуджа. Умер 8 октября 1925 года в возрасте 44 лет в городе Сен-Мор-де-Фосе, Франция. Был похоронен на кладбище Конде в Сен-Мор-де-Фоссе, Франция

Похищение "Моны Лизы" Винченцо Перуджей – это история абсурда и невероятной удачи вора, обернувшаяся величайшим пиар-ходом в истории искусства. Если бы не эта дерзкая кража, "Мона Лиза", возможно, так и осталась бы одним из многих великих полотен Лувра, но не стала бы той мировой иконой, символом загадки и вечной притягательности, которой она является сегодня. Ирония в том, что вор, мечтавший вернуть ее Италии, навсегда закрепил ее за Лувром и вознес на пьедестал всемирной славы. Ее улыбка, кажется, стала еще загадочнее, храня память о тех двух годах, когда она тихо пылилась в парижском шкафу, в ожидании своего триумфального возвращения.

Всем спасибо, кто прочитал. Подписывайтесь будет интересно.

Еще есть группа в вк https://vk.com/club230098140 - где статьи выходят чуть раньше, есть короткие посты, и просто исторические фотографии.