Первая Мировая. Прорыв позиционного фронта

Автор: Виталий Илинич

Цикл статей будет рассматривать темы в средней детализации, в некоторых случаях крупными мазками, и выражать моё (автора) понимание ситуации, основанное на мнении участников ПМВ с высших командных должностей, выраженном после войны, на данных современных исследователей и исследователей времен Интербеллума, в том числе военных, а также на воспоминаниях офицеров, сражавшихся на фронтах ПМВ.

Предыдущие статьи цикла:

Вступление – Что мы знаем о ПМВ?

Итак, в прошлых статьях мы с вами рассмотрели, почему не удавалось прорвать фронт, и какой был получен опыт. Что изменили, как зародилась тактика пехоты и как появился новый подход к применению артиллерии. Собственно, это всё вместе привело к ряду успешных прорывов обороны в ходе «весеннего наступления» – череды наступлений германской армии весны-лета 1918, в некоторых из которых оборона не только была полностью прорвана, но еще и удалось добиться продвижения на глубину во многие десятки километров, причем быстро, чуть ли не 60 км за четыре дня.

Да, многие вообще не знают, что оборона в итоге-то была полноценно прорвана, и что в ПМВ наступления могут быть не только по 5–10 км за полгода. Могут быть еще по 60–80 км за неделю-две, включая завершающие бои с затухающими продвижениями. С моей точки зрения тактика, позволившая прокручивать такие фокусы, легла потом в основу тактики прорыва обороны, имевшей место после ПМВ, да и в целом в действия пехоты и артиллерии.

В этой статье я бы хотел рассмотреть некоторые особенности этих наступлений, а также полученный в них опыт и то, как он, по моему мнению, повлиял на дальнейшее развитие военного дела. Ключевыми вещами, я напомню, была внезапность, уменьшение длительности артподготовки за счет нового к ней подхода, а также новая тактика пехоты. В рассказе об артиллерийской части я буду в основном опираться на материалы Георга Брухмюллера - полковника германской армии, который, во многом, и был организатором нового способа использования артиллерии.

Вопросу внезапности, а, следовательно, сокрытия приготовлений в тайне, уделялось особенное значение. Помимо того, что о подготовке к наступлению особо не распространялись, и знали в основном только необходимые люди, предпринимались и меры маскировки. Каждая батарея артиллерии или иная часть получали памятную записку с описанием мер сохранения тайны. Это, кстати, важный шаг – информированность людей о том, что конкретно надо делать способствует пониманию задачи.

На местах стоянок ничего не должно выдавать наличие частей. Повозки следует располагать неправильными группами под деревьями и другими укрытиями. При появлении неприятельских самолетов людям запрещалось двигаться по дорогам. Запрещалось прокладывать новые колеи, разводить огонь днем на новых местах. Полевые кухни для готовки еды уезжали в населенные пункты или на существовавшие ранее стоянки. По возможности всё маскировалось и не выдавало себя, разведка тоже проводилась максимально скрытно.

Все новые передвижения производились ночью. Движение днем не должно было превышать обычных значений. Принимались особые меры против загромождения дорог, чтоб к утру части не стояли в пробках. Движение регулировалось заставами, которые перегораживали дороги шлагбаумами и цепями, пропуская только конкретные части или тех, у кого есть пропуск.

Шум от езды тоже по возможности заглушался. С этим связана забавная история, как в одном из весенних наступлений сокрытию шума от передвижения артиллерии очень помогли лягушки. Рядом с участком фронта находилось озеро, и по ночам на всю округу раздавалось оглушительное кваканье. Я думаю, это неспроста. У лягушек были к французам свои счеты…

Все приказы и документы, связанные с наступлением, хранились в особых сейфах. Брать их с собой в разведку на передовые линии запрещалось. А в открытое пользование – наоборот – выдавались приказы, указывающие на возможное скорое наступление Антанты и необходимость упрочнить оборону. Контроль за всеми этими мерами осуществляли специальные патрули с широкими полномочиями (видимо, полномочиями проверять и наказывать, но у источника нет деталей на этот счет), а также самолетами и аэростатами с воздуха.

Еще одной особенностью этих немецких наступлений было максимально точное и подробное составление приказов. В приказах указывалось буквально почти всё, артподготовка проводилась по четкому расписанию. По моему мнению это делалось для того, чтобы максимально поразить все цели, ничего не оставив на волю случая. Слишком многое стояло на кону и слишком быстро по меркам ПМВ надо было сделать работу. Второй же причиной, как я думаю, была высокая степень децентрализации пехоты, из-за чего артиллерия как бы должна была вести ее за собой, обеспечивая движением огневого вала темп наступления, подобранный с учетом возможностей пехоты.

При этом проводились также встречи с пехотными командирами, вплоть до взводного уровня, на которых артиллерийские начальники знакомили пехоту с особенностями артподготовки, подкрепляя тем самым веру пехоты в свою артиллерию, без которой наступать было бы сложно. Подготавливались сообщения для пехоты, дополненные схемами и картами с подробным описанием артподготовки. Слушатели также могли задавать вопросы и высказывать свои соображения, на которые давались ответы. Даже отмечалось, что пехота питает безусловное доверие к артиллерийским офицерам.

В частности, эти «конференции» были необходимы ввиду особенностей артподготовки по строгому плану, когда различные участки поражались в разное время, и не знающая плана пехота могла подумать, что ее участок не обстреливается по причине какой-то неурядицы. Это приводило порой к постоянным прозвонам по линии связи с лишними докладами, которые загромождали эти самые линии связи и связистов ненужной информацией. А если офицеры будут знать, что так и должно быть, и по плану назначенный им участок обстреляют в определенное время, то и паники будет меньше.

В этих немецких успешных артподготовках были свои нюансы. Одним из них было то, что разрушение проволочных заграждений передавалось минометам. Разумеется, минометы в германской армии были не только легкие, но также средние 170-мм и тяжелые 240-мм калибром. Второй особенностью было колоссальное внимание к контрбатарейной борьбе. Считалось необходимым для надежного подавления выделять минимум по батарее своей артиллерии на каждую обнаруженную батарею противника, но в планах мне встречалось распределение в три батареи на одну батарею противника. Также имелись «дежурные» батареи для экстренного подавления новых, ранее неизвестных, и вскрывших себя в ходе артподготовки батарей противника. Но поскольку количество немецкой артиллерии было конечным, эти «дежурные» батареи усиливали и обычную артподготовку с возможностью экстренно прекратить задачу, если понадобится подключиться к контрбатарейной борьбе.

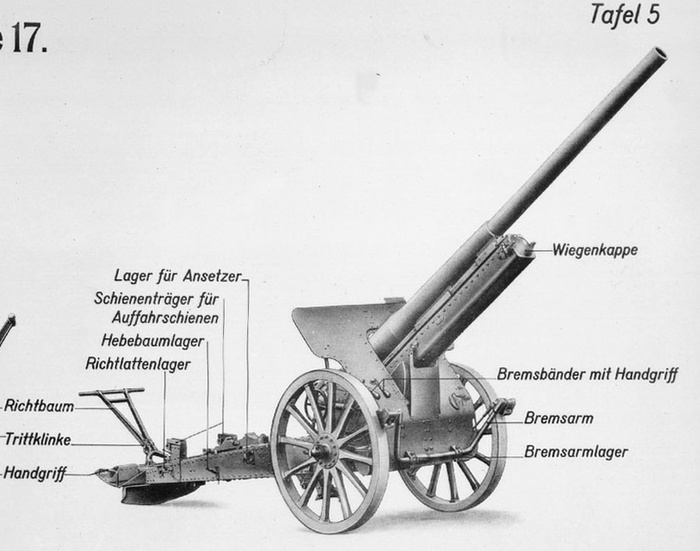

Третьей важной особенностью было то, что предпочтительным средством подавления батарей выступали легкие пушки (77-мм). Их было много, они стреляли относительно далеко, и были скорострельными. А поскольку подавление артиллерии велось преимущественно химическими снарядами, то мощность каждого отдельного снаряда была не так важна. Важнее была огневая производительность – количество химии, доставленной в единицу времени. Легкие пушки тут были не хуже более тяжелых гаубиц за счет темпа стрельбы и многочисленности. Гаубицы или тяжелые пушки же применялись для подавления преимущественно в случае расположения целей далеко или за обратным скатом холма, то есть целей недоступных для легких пушек.

В интересах артподготовки артиллерия делалась на четыре группы:

Ika – (Infanterie Kampf – борьба с пехотой). Она предназначалась для подготовки непосредственно участков прорыва, нейтрализации фланкирующих построек, обстрела участков фронта, соседних с участком прорыва, воспрещающего огня на путях подхода резервов (изоляция участка прорыва), ну и огневой вал тоже был в первую очередь в её компетенции. Может поддержать контрбатарейную борьбу обстрелом наблюдательных и командных пунктов, телефонных станций, а иногда и артбатарей. Подчинялась наступательной дивизии на своем участке (Angriffsdivision).

Aka (Artillerie Kampf – борьба с артиллерией). Подавляла артиллерию. Находилась в ведении стационарной дивизии на своем участке (Stellungsdivision), так как стационарная дивизия знает свой участок и ведет там разведку батарей противника. В какой-то мере подключается к огневому валу.

FeKa (Fern Kampf – дальняя борьба). Обстрел узлов дорог, расположений, командных пунктов, станций связи, путей подхода резервов. В некоторых случаях подключается к огневому валу когда он уйдет на большое удаление. Находились под руководством штабов корпусов.

SchweFla (Schwerste Flachfeuer – буквально, тяжелейший настильный огонь, назовем ее «тяжелейшая группа»). В нее входили, например, 150-мм, 170-мм и 240-мм пушки. Она занималась обстрелом самых дальних целей, например штабов корпусов или путей подхода резервов и станций выгрузки. Находились под руководством штабов армий.

Минометы и группы артиллерии непосредственного сопровождения пехоты учитывались отдельно, хотя иногда пушечные батареи сначала выполняли обязанности в рамках Ika, а потом сопровождали пехоту непосредственно. Также иногда буквально чуть ли не в окопах первой линии устанавливали 1–2 105-мм гаубицы под руководством энергичного командира, чтобы они с короткой дистанции поражали пулеметные точки и опорные пункты, уцелевшие к началу атаки пехоты. Ну и в целом артиллерию располагали близко к передовой, часть орудий чуть ли не прям за первой линией окопов, в том числе некоторые «легкие» орудия тяжелейшей группы (например, 150-мм пушки), чтобы с началом артподготовки они сразу могли поражать оборону противника на всю глубину.

С опытом первых прорывов ранней весны 1918 порядок артподготовки чуть подправили, и он стал следующим:

Первый период – ураганный обстрел всей обороны, всех целей, с применением химических снарядов. Мог вестись, например, 10 минут (майское наступление на р. Эна, далее везде сроки подготовки по нему)

Второй период – усиленная борьба с артиллерией. Борьбу ведут и батареи Aka, и большая часть батарей Ika, чтобы сразу вывести из строя максимальное количество артиллерии противника. Часть батарей Ika, FeKa и SchweFla продолжают обстрел главнейших командных пунктов, расположений, штабов и т.п. Разумеется, каждые группы бьют по целям в пределах своей досягаемости. Группы Ika будут бить, например, по командным пунктам полков, а более дальние группы дотянутся и до корпусных штабов. Батареи Ika также могут держать под обстрелом тыловые районы своих квадратов обстрела для изоляции участков прорыва от подхода резервов и прочей деятельности. Длительность – 65 минут.

Третий период – планомерная стрельба в соответствии с назначением групп. Ika по узлам обороны, Aka – по артиллерийским батареям, дальние группы (FeKa, SchweFla) по дальним целям. Часть батарей Ika продолжает держать под обстрелом тыловые районы для изоляции участка прорыва, а другая часть переносит огонь с одних укрепленных пунктов и полос обороны на другие. Иногда в этот период возобновлялся массированный обстрел артиллерии как во втором периоде. Длительность – 85 минут (внутри себя он разделялся еще на три периода, но я не буду лезть в такую детализацию).

Особенность в том, что, в сравнении с начальным распределением между Ika, Aka, FeKa, было решено несколько изменить порядок приоритетных целей. Это привело к некоторому смешению ролей групп борьбы с пехотными и артиллерийскими целями. Однако, сами группы переименовывать не стали. Поэтому пусть вас не путает то, что группа борьбы с пехотой стреляет иногда по артиллерии, а группа контрбатарейной борьбы участвует в огневом валу.

При этом схема не была прям железной, от наступления к наступлению она менялась, чтобы противник не привык к шаблону. Артподготовка могла идти три часа, а могла и пять. Применялись разные способы для введения в заблуждение и деморализации противника. В частности, внезапные ложные переносы огня, а затем возврат обратно, чтобы заставить противника бояться выходить из укрытий сразу после прекращения обстрела. Имелись даже ложные атаки с криками «Ура!» и мельканием касок над бруствером, чтобы заставить противника выйти из укрытий. Реальная же атака пехоты, наоборот, производилась максимально скрытно. Без изменений темпа стрельбы, без криков, пехота скрытно подбиралась на расстояние последнего рывка.

Во время штурма продолжалась неостановимая борьба с артиллерией противника, а иногда и обстрел тыловых районов (изоляция). Ну и, разумеется, огневой вал. Непосредственно перед началом пехотной атаки батареи Ika, за исключением самых тяжелых, а также некоторые батареи Aka брали под обстрел передовую линию противника. Тяжелые и средние минометы, а также очень тяжелые орудия (тяжелее 150-мм) не участвовали, так как от них слишком большой разлет осколков. Затем орудия переносили огонь скачком вперед на 200 метров (или более), и пехота устремлялась в атаку. Далее огневой вал двигался подобными скачками с расчетом строго по времени, кроме случаев, когда пехота сама просила его ускорить (на уровне командира батальона). Батареи FeKa подключались к огневому валу когда огонь достигал их целевых рубежей.

Особенно важно отметить, что огневой вал двигался настолько строго по времени, что при его переносе учитывалось также время подлета последних снарядов, так как требовался перенос с точностью до секунды. Буквально, так написано у того, кто внедрял этот способ. После каждого скачка на 200 м огонь ведется примерно 6 минут, затем переносится дальше. В некоторых случаях на отдельных рубежах были запланированы более длительные остановки. На прохождение одного километра тратится примерно 40-50 минут. Максимальные дистанции ведения огня в составе огневого вала подразумевают, что огонь не должен вестись самыми сильными зарядами (т.е. на предельные для орудия дистанции огонь в составе вала не ведется).

Отдельно стоит упомянуть, что в этот период уже велась инструментальная разведка (засечкой света и звука с разных направлений), которая в ходе сопровождения атаки обнаруживала вскрывшие себя огнем батареи противника и обеспечивала новыми данными батареи Aka, а методом отмечания собственных попаданий и корректировку батарей FeKa. В целом от точной корректировки во многом отказались, но хоть какая-то в отдельных случаях велась. Велось наблюдение с самолетов с подачей сигналов на специальные дежурные батареи в случае обнаружения контрударов противника. Эти батареи, как и дежурные батареи контрбатарейной борьбы, могли участвовать в артподготовке, пока не поступал сигнал к их основной задаче, ради которой они дежурят. Также в случае, если пехота сильно отстала от огневого вала, могла быть произведена экстренная доподготовка в полосе отстающей дивизии.

Об эффективности разведки и поражения целей можно судить как по успешности атак немецкой пехоты, так и по тому, что в наступлении на реке Эна из-за успешного огня немецкой артиллерии удалось захватить 14 железнодорожных орудий, который обычно располагаются довольно далеко от фронта. Французы не смогли их эвакуировать из-за успешного обстрела немецкой артиллерии. То есть, разведка успешно установила их наличие в глубине обороны, затем были успешно рассчитаны данные для стрельбы, а артиллеристы попали в цель на большой дистанции.

Ну и еще разок хотел бы напомнить о массовом использовании химических снарядов. В частности, в майском наступлении батареи Aka и FeKa имели для легких пушек наряд из 500 осколочных, 2000 синего креста (дифенилхлорарсин – сильно раздражающее) и 250 зеленого креста (дифосген – смертельное). 105-мм гаубицы имели 400 осколочных, 1600 синего креста и 200 зеленого креста. Заметно отличалось соотношение у 105-мм пушек – они имели 420 осколочных, 780 синего креста и 120 зеленого креста (зеленый крест только у контрбатарейных – Aka). 150-мм пушки имели только осколочные. Они могли бы иметь снаряды желтого креста, особо дальнобойные, но в данном случае описано распределение для той части артиллерии, которая ведет огонь в полосе наступления своей пехоты.

Среди батарей Ika – борьбы с пехотной обороной – распределение было другим. Примерно 750–1750 осколочных к 350–1000 химическим снарядам, в зависимости от калибра. Например, 105-мм гаубицы имели 1500 осколочных, 500 синего креста и 200 зеленого. В другой группе батарей Ika было наоборот – 105-мм гаубицы имели 500 осколочных, 1500 синего креста и 250 зеленого, и так далее. Батареи же непосредственной поддержки, разумеется, газовыми снарядами особо не пользовались, зато имели, кроме осколочных, еще по 10 картечей и по 30 бронебойных – немцы уже как следует научились бороться с танками и понимали их опасность.

Также отмечается, что, помимо указанных снарядов, батареи 105-мм пушек могли иметь зажигательные снаряды, снаряды с баллистическим наконечником (особо дальнобойные, однако не указано, с каким наполнением, это могли быть и снаряды желтого креста – ипритные), а для гаубиц – осветительные и дымовые.

Всё это вместе, а также решительные и инициативные действия пехоты, позволило прорвать оборону противника, причем не только в одной операции. Части очень быстро продвигались вперед, беря пленных или добивая сопротивляющихся, и уже чуть ли не в первый-второй день полностью преодолевали оборону. Казалось бы, вот оно, преодоление позиционного тупика! И во многом оно так и было, но не совсем.

Всё дело в том, что если до этого могло казаться, мол, стоит пробить оборону до подхода резервов, и всё пойдет как по маслу, то вот когда это наконец удалось сделать, то выяснилось, что дальше снова есть проблемы. Да, пехота вырывалась на оперативный простор. Да, она быстро, порой чуть ли не по 20 км в день, продвигалась в глубину. Но здесь она встретилась с двумя вещами. Во-первых, местность была совсем не пустыми степями и полями, как могло быть на Восточном фронте. Здесь же наоборот, местность была очень урбанизированной и густонаселенной до войны. Поэтому наступающим постоянно приходилось двигаться через населенные пункты, городки, преодолевать каналы, и так далее. А это замедляет продвижение, плюс в городках и селах проще обороняться оставшимся горсткам защитников. Пусть они и не остановят продвижение, но могут его задержать.

А второй проблемой было то, что противник двигался во многом не пешком. Густая сеть дорог этой урбанизированной местности и развитие транспорта в 1910-х годах позволяли перебрасывать подкрепления по железной дороге и на автомобилях. Соревноваться в скорости движения с автомобилем и паровозом пехотинец не мог. Поначалу, пока подкрепления подвозились в небольшом количестве, можно было их громить и двигаться дальше. Но это вызывало замедление движения частей, потери убитыми, ранеными, потерю времени. А значит у противника появлялось больше возможностей подвезти серьезные резервы и дать им хоть сколько-то времени на занятие обороны.

Упершись в эту оборону, немецкие части сталкивались с тем, что без артиллерии уже трудно их преодолеть. А артиллерия отставала. В итоге либо потери росли, когда пехота пыталась своими силами быстро взломать эту пусть слабую и поспешно занятую, но оборону, либо случалась задержка в попытке дождаться поддержки орудий. А задержкой пользовался противник.

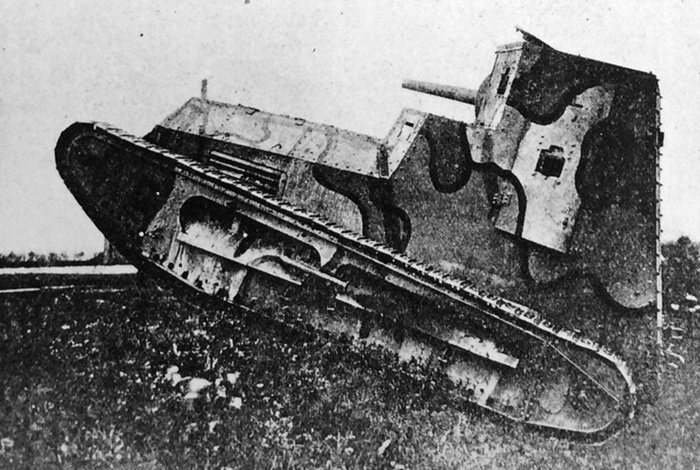

Еще одной проблемой могли стать танковые контратаки. Пехота с отставшим тяжелым вооружением перед танками практически беззащитна, поэтому, конечно, важно было иметь какие-то средства борьбы с ними, кроме гранат. В 1918 году, пусть и не к первым наступлениям, немецкая пехота получила противотанковые ружья Mauser Tank-Gewehr. Это здоровенная «слонобойка» калибра 13,2-мм, которая пробивала танки тех времен в лоб. Правда, повреждений не сказать чтоб много наносила, но возможность пробить уже много стоит. Ну а если успели подтянуть минометы (они могли у немцев стрелять настильно по танкам) и 77-мм пушки, то тут танкам уже несдобровать. 1918 – это не 1916, и немцы довольно хорошо научились с танками справляться.

Этот опыт был учтен в какой-то мере. Так, выделялось специальное инженерное снаряжение для ускорения движения артиллерии. Например, мостки и саперное оборудование для преодоления сложных участков местности, где пушки могли просто надолго встать даже перед небольшой канавой. Дополнительно было осознано, что продвигать максимально быстро за пехотой нужно не как можно больше батарей, а столько, сколько удастся обеспечить боеприпасами. Грубо говоря, если нужно выбрать, какие 10 повозок протолкнуть вперед, то нужно проталкивать не 10 орудийных, а 5 орудийных и 5 снарядных (реальное распределение будет иное, я просто упрощаю для понятности). Потому что проку от кучи орудий без снарядов не так много, а вот дороги они загромождают о-го-го как!

С одной стороны, ускорению могло бы помочь использование кавалерии. Но тут есть ряд важных нюансов. Дело в том, что кавалерия движется быстрее пехоты, но разница там не колоссальная. Она всё равно медленнее автомобилей и поездов. Кто-то вспомнит про соревнования всадников, где они обгоняют паровозы, но мы говорим о темпах марша соединения (дивизии), а не о спринтерских забегах единичных всадников. Но большей проблемой была уязвимость кавалерии. Она была не менее, а местами и более уязвима, чем пехота. Ведь какая была у пехоты проблема – засевшие в селах, городах, лесах, у каналов, и так далее, бойцы противника, которые… стреляют. Из винтовок, станковых и ручных пулеметов (Льюисов, например), ружей-пулеметов (Шоша), которых стало много, и которые можно было носить прям с пехотой. Не говоря уж о легких орудиях, стреляющих шрапнелью, и авиации.

Всё это поражало конников ничуть не слабее, чем пехотинцев, только в конника вместе с лошадью намного проще попасть. А без лошади он, даже если выживет, перестает быть конником. Не говоря уж о том, как быстро пехота может залечь, и как скрытно может подойти в складках местности. То есть да, кавалерия давала бы некоторую добавку к скорости, но я считаю, что решительного роста бы не вышло. А вот артиллерия скорее всего отстала бы еще сильнее. Конная артиллерия от пехоты-то отставала.

Здесь могли бы очень помочь танки. Разумеется, не те жуткие ромбы, которые ехали со скоростью пешехода и ломались через 10–20 км пути. Нет, тут нужнее были бы танки более легкие, но зато более скоростные и надежные! В чем суть? Во-первых, танки могут ехать хоть сколько-то быстро. Ну, 10 км/ч маршевой скорости хотя бы на уровне технологий 1918-го года можно было осилить, ну пусть 8 км/ч, это темп марша кавалерии! Английский танк Mk A Whippet вполне ехал и быстрее 10 км/ч, и был при этом относительно надежен по меркам того времени.

Во-вторых, танки сами на себе несут вооружение. Это могут быть пулеметы и легкие пушки. Банально, если взять танк уровня Рено ФТ, он может быть либо пулеметным, либо пушечным (37-мм пушка в башне), плюс на его базе делали САУ с короткой 75-мм пушкой в башне. Вполне нормальный набор! Можно сделать подразделение, например, танковый взвод из двух пулеметных и одного 37-мм танка, а в роте (из трех таких взводов) иметь одну-две 75-мм САУ. Можно и иначе распорядиться этим всем, но в итоге получится броневая группа, которая будет иметь и пулеметы, и орудия разных калибров, включая 75-мм, способные разрушать даже легкие укрепления.

Третьей, и в данном случае одной из важнейших, особенностей будет их бронирование. Здесь даже не обязательно делать его прям мощным (по меркам ПМВ), достаточно будет чтоб винтовка не пробивала танк вплотную, т. е. 16 мм. Хотя Рено ФТ имел почти круговую защиту 16 мм и весил что-то в районе 7 тонн. И вот этот момент с бронированием, он будет ключевым! У немцев тоже были свои наработки по легким танкам, но в 1918-м году их не успели начать выпускать.

Это то, что, с одной стороны, позволяет не очень-то останавливаться и не нести потери при столкновении с мелкими силами противника, вооруженными только стрелковым оружием. А значит продвигаться дальше, занимая важные рубежи. Но это также и то, что позволит в принципе «заткнуть» эти самые силы противника, которые не имеют ПТ оружия, и не очень прям морально крепки. Высовываться и начинать стрелять, когда у противника есть танки, выйдет себе дороже. А значит, опять же, больше групп противника выберут вместо боя бегство или сдачу в плен.

Ну и, наконец, если эти группы всё же решат сопротивляться, танки помогут пехоте быстро с ними разобраться, особенно если среди них будут машины с 75-мм орудиями. Как бы, не надо ждать артиллерию, если она в какой-то мере вот, под боком, в танках. Всё это вместе обеспечит намного более решительное продвижение вперед. Можно будет даже формировать небольшие группы из пехоты и танков – пусть легкие танки и не могут возить на себе много, парочку солдат каждому на броню, я думаю, посадить можно. Это обеспечит возможность прочесать занятые рубежи и уберечь танки от ближнего боя с пехотой противника в городах и сёлах. Ну и будет, кому занять оборону.

Конечно, в идеале дополнить эти танки грузовиками для мотопехоты и саперов, тылов, бронетранспортерами, скоростными (по тем меркам) тягачами для артиллерии и новыми подрессоренными лафетами, допускающими относительно быструю буксировку. И что же у нас получится?

А у нас получится немецкая танковая дивизия времен ВМВ. Ведь это подвижные танки, моторизованная пехота, а позже и БТР, быстроходные тягачи для артиллерии, САУ и тылы на автотранспорте. Это то средство, которое после прорыва обороны может устремиться в глубину, причем очень быстро, в разы быстрее пехоты. Многие даже когда пишут про тактику немцев в ВМВ, то говорят о некоей «подготовке к новой войне». Этот момент я бы хотел отдельно разобрать.

Наверняка вы слышали фразу, мол «генералы всегда готовятся к прошедшей войне». И, дескать, немцы готовились не к прошедшей – позиционной войне, а к новой – маневренной. С моей точки зрения как раз вышло ровно наоборот. Немцы просто лучше знали опыт ПМВ, которую они наполовину успешно перевели в 1918 в маневренную фазу. Научившись пробивать фронт и наступать дальше, они очень хорошо изучили уроки именно ПМВ. Поняв, что именно требуется в этой новой маневренной войне 1918 года, они именно к ней отлично и подготовились. Тут вам и танки, и моторизация, и поддержка тактической авиации, и всё такое прочее. Готовились, на всякий случай, и к химической войне, иначе кто придумал фосфорорганические соединения (например, зарин)?

В итоге военная мысль обогатилась и способом прорыва обороны, и, в дальнейшем, способом развития этого прорыва в глубину. Так сформировалась тактика полномасштабных войн 20-го века с их прорывами, охватами, обходами. С мощью и математической точностью артиллерии. С глубокими рывками механизированных частей. С повышением уровня тактики пехоты, которой предстояло вынести на себе кучу локальных конфликтов. Всё это так или иначе получило своё рождение в Первой Мировой войне. Во Второй Мировой же по большей части происходило уже развитие ранее обдуманных и внедренных решений, хотя было и кое-что новое, что в ПМВ не успели опробовать или придумать.

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.