Авиация и Техника

Как велика лошадиная сила?

От паровой машины до суперкара...

В 18 веке изобрели паровую машину. Но как объяснить потребителям, насколько она мощная? Инженер и изобретатель Джеймс Уатт придумал простой и гениальный прием — он сравнил силу машины с силой лошади. Так родилась всем известная "лошадиная сила" (л.с.). Для того времени это был "маркетинговый ход", говоря современным языком.

Уатт подсчитал: одна лошадь может поднять 330 фунтов угля на высоту 100 футов за минуту. Это 745,7 ватт. Цифра совершенно не запоминающаяся. Но люди поняли главное на тот момент — паровая машина заменяет собой десятки лошадей. А сколько конкретно лошадей она заменит — отражает показатель мощности.

Почему мы до сих пор используем "л.с."?

Технологии пошли вперед, а единица измерения осталась.Сегодня лошадиная сила — архаика. В системе СИ мощность давно измеряют в ваттах: 1 л.с. = 735,5 Вт.

Но привычка и образ тягового животного сильнее логики. Автопроизводители до сих пор используют "лошадей" — так звучит солиднее.

Фраза "этот двигатель выдаёт 150 л.с." звучит понятнее, чем "мощность мотора составляет 110, 325 кВт".

В л.с. также считают налог на транспортное средство в России, принимая 1 л.с. равной 735,499 Вт, и поэтому существует понятие налоговой лошадиной силы.

"Сто дюжих коней под капот я запрятал..."

Сегодня мощность двигателей измеряется сотнями, а то и тысячами "лошадей". Например:

обычный хэтчбек — 100–150 л.с.;

Ferrari SF90 Stradale — 1000 л.с. (и это гибрид!);

Bugatti Chiron — 1500 л.с.;

электромобили вроде Tesla Model S Plaid — 1020 л.с.

Но есть легкий гоночный автомобиль без кузова с мотором от мотоблока. Он называется "карт". Время его разгона впечатляет — 3-4 cек. до 100 км/час. А скорость может достигать 260 км/час. Откуда такая динамика при мощности движка всего в 6–15 л.с., спросите вы.

Все дело в "удельной мощности" — отношении полной мощности мотора к снаряженной массе автомобиля. У карта этот показатель в среднем составляет 0,1-0,15. Для сравнения, у Audi TT с 272-сильным движком тоже 0,15, а у самосвала КАМАЗ — 0,03.

Грубо говоря удельная мощность — это количество силы на килограмм веса. Можно думать об этом показателе как о "плотности мощности":

Лошадь весит 500 кг и выдает 1 л.с. → ее удельная мощность — 1/500 = 0,002 "лошади на кило".

Спортивный мотоцикл (200 л.с., 200 кг) → 1 л.с./кг — в 500 раз "плотнее"!

Чем выше это соотношение, тем резче ускорение, выше скорость и ярче ощущения движения.

Пример: слабенький 9-сильный карт весит как "три ведра воды". Но его удельная мощность близка к спорткару: на поворотах он "прилипает" к трассе, при этом мощно ускоряясь за доли секунды. И здесь роль также играет его низкий центр тяжести и геометрия.

А КАМАЗ с его сотнями "лошадей" не может так быстро преображать энергию мотора в движение — он тяжелый и большой.

Картинг — это "чистая физика": минимум веса, максимум отдачи. Даже слабый мотор здесь превращается в "зверя", потому что ему не приходится таскать лишнюю массу.

Философия удельной мощности

Это не просто цифры и формулы. Это закон природы: чтобы быть быстрым, надо увеличивать силу, либо уменьшать вес. Именно поэтому:

самолеты делают из алюминия, а не из стали;

боксеры-легковесы бьют быстрее и сильнее тяжеловесов (относительно своего веса).

Так что важнее: много "лошадей" или мало килограммов?

Ответ: их соотношение. Можно поставить реактивный двигатель на телегу, но она развалится. А можно сделать как Bugatti — 1500 л.с. + углеродное волокно, чтобы каждая "лошадь" работала на пределе.

Но и удельная мощности решает не все... Разберем на конкретном примере.

Когда мощность бьет мгновенно

С появлением электрических картов стало еще интереснее. Возьмем электрокарт мощность 15 л.с. и его бензинового "собрата" той же массы, но большей мощностью — 20 л.с. У электрического — удельная мощность 0,15 л.с./кг, у бензинового — 0,2 л.с./кг. Кто из них быстрей при старте с места. Более вероятный ответ — электрокарт: у него низкий крутящий момент: разгоняется он резче, даже при меньшей удельной мощности. Проще говоря — электромотору не нужно долго раскручиваться.

Почему Tesla "делает" Ferrari на старте?

У Ferrari может быть 800 л.с., но она весит полторы тонны. А Tesla — 1000 л.с. при двух тоннах массы. Казалось бы, проигрыш последней по полной и удельной мощности очевиден. Но у электромобиля моментальная отдача мощности, и первые 100 км/ч он наберет в разы шустрее — каждая его "лошадь" быстрее включается в разгон.

Тут важный момент: у ДВС и тяговых электродвигателей разная "манера" отдачи мощности. Мощность — важна, но главное — как она используется.

А то, что ДВС — "полный отстой" по эффективности и КПД, я уже писал здесь.

Какова "истинная" мощность настоящей лошади?

А теперь самое интересное!

Автопроизводители в характеристиках машины обычно указывают максимальную мощность двигателя.

А вот как насчёт настоящих лошадей?

Оказывается, скаковой жеребец на коротком рывке может выдать до 15 л.с..., но лишь на несколько секунд. Следуя логике современных автопроизводителей мощность живого коня скаковой породы именно составит 15 л.с...

Как вам такая арифметика, друзья?

Поговорим об этом в авторском телеграмм-канале?

Интервью с старшим техником корабля Ту-142, 1994-2002, часть 1

ТД:

Почему решили связать свою жизнь с авиацией и куда поступали?

Александр:

Мой отец служил в авиации. Технический состав. Я хотел вообще поступать в Севастопольское военно-морское училище, тоже инженерное, но не проходил на флот по зрению. И подал документы в Рижское ВВАИУ. Куда и поступил. А в феврале 1993 года нас погрузили в Ил-76 и отправили в Иркутск доучиваться. Факультет АВ отправили в Тамбов. Распределен на Ту-142 в Каменный Ручей (Хабаровский край) после окончания Иркутского ВВАИУ, как и ещё пять моих однокурсников. Уволился по сокращению в 2002 году, но уже из управления. До 2001 работал на технике.

ТД:

Когда вы поступали в Ригу уже во всю шла перестройка. Знали ли вы от отца о каких либо проблемах в авиации? Могли ли предположить, что случится распад СССР?

Александр:

В авиации тогда была одна проблема (как и в армии вообще) - жилье. Мой отец с двумя детьми ждал квартиру почти год в гарнизоне в Заполярье. А про распад СССР никто не думал, мы ж комсомольцы были. 20 съезд ВЛКСМ и все такое.

Брожение началось позже. Наверное после штурма телецентра в Вильнюсе, потом штурм Рижского ОМОНа и понеслась. Потом в одном из домов в котором жили офицеры училища в лифте бомбу взорвали, потом у нас были блокпосты около училища. Рядом с нами было РВВПКУ им Бирюзова, вот они с одной стороны улицы блок пост ставили, а мы с другой (на ночь). Офицер, пять человек с оружием... Потом училище отключили от отопления и горячей воды. Весёлое было время. Мы уже учились на четвёртом курсе и была надежда, что мы закончим в Риге, но увы.

Командир Рижского ОМОНа Чеслав Млынник (справа) и НШ Валерий Бровкин (слева). О тех событиях можно прочитать вот здесь

ТД:

На какой факультет/направление вы поступали в РВВАИУ? Как изменился образовательный процесс после 1991?

Александр:

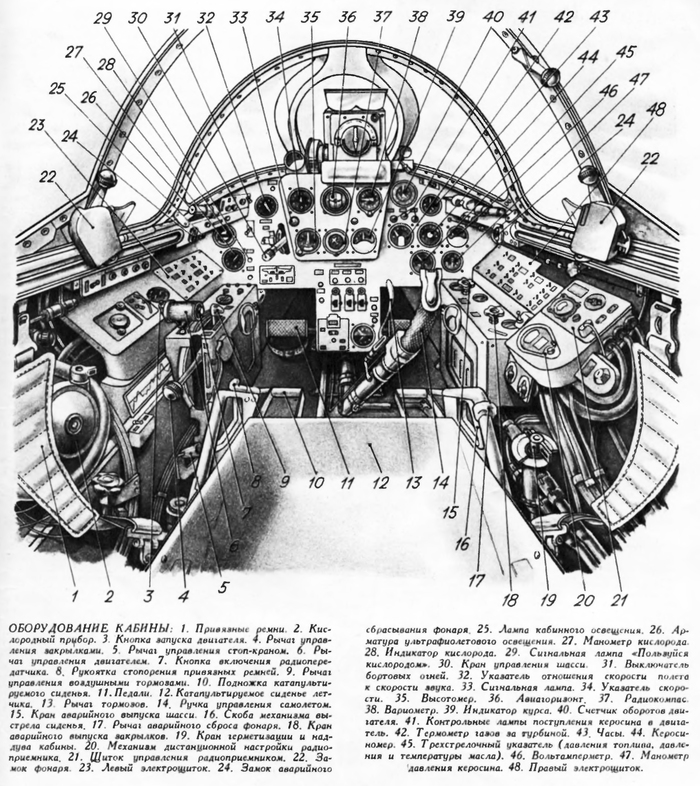

Я поступал на 1-й факультет, это СД, самолёты и двигатели. Мне механика была ближе, а как работает транзистор я не понимал до третьего курса (у нас тоже был курс типа электротехника и микроэлектроника) Ну и СД это основная специальность техническая, все начальники в ИАС - СДшники.

Процесс никак не изменился. РВВАИУ всегда считалось училищем с высоким качеством обучения. Например групповые занятия (это типа практические работы, лабораторные) у нас вели кандидаты наук. На факультете был свой ВЦ (вычислительный центр - прим.ред), правда тогда ПК не было, была машина СМ1420 на несколько терминалов. Были две аэродинамические трубы, в корпусе факультета в коридорах стояли разрезанные двигатели. В училище была стоянка с техникой, ангар с препарированными самолётами. Один из первых прототипов Су-27, который изделие Т-10, стоял у нас в ангаре. То есть атмосфера была учебная.

Надо сказать, что и в Иркутске все было примерно так же, только там территория училища была огромная (по сравнению с Ригой), там даже перерывы между парами были 20 минут, чтоб можно было успеть дойти из одного корпуса с другой. Но между нами - в Иркутске был упор на службу и физподготовку, а в Риге на учёбу и научную работу.

ТД:

На какие типы самолётов шла подготовка на вашем факультете? Как происходило распределение по типам? С Ту-142/НК-12 вы познакомились ещё в училище, или уже в полку?

Александр:

В Риге традиционно готовили для фронтовой авиации. Как только начиналось обучение по специальности (это ж высшее образование и первые два года мы учили вышку, физику, и прочие умные науки типа теормеха, сопромата и теории механизмов и деталей машин) каждое отделение (примерно 15-16 человек) получило свой тип техники. Поясню. Два отделения - это учебная группа, две группы - это поток (потоку читают лекции), два потока, то есть четыре группы - это курс. На других факультетах групп было меньше, в РРВАИУ набирали 10 групп в год.

Продолжим по технике. Изучали Су-25, Су-24, Су-27, МиГ-29. То есть все прикладные дисциплины типа конструкции двигателей или конструкции летательных аппаратов изучались на примере этого типа техники. В Иркутске изучали Су-27, Су-24, Ил-76, Ту-22. Это вообще ничего не означало в вопросе кто куда попадёт служить. Но на стажировку, как правило, ездили на изучаемый тип. Мы попали в корабельный авиаполк на Су-33.

НК-12 это типа настолько устаревший (в смысле давно сделанный) двигатель, что его вообще никто не изучал). Задача инженерного училища не подготовить тебя на конкретный тип техники, а научить тебя быть инженером. Потом в части уже проходит вход в строй, тебе дают техническое описание и кучу другой литературы, принимают зачёты и допускают к работе на технике.

ТД:

Во время стажировки довелось побывать на палубе "Кузнецова"? Как она была организована, к каким задачам вы допускались?

Александр:

Нет. Полк же базируется на земле. Было и так очень интересно, нас прям взяли в оборот, закрепили за самолётами, стажировка была как положено.

Делали почти все, что делает техник самолёта. К креслу не допускали, слишком там много всяких красных штук. А все остальное - заправка топливом и газами, осмотр и так далее. Но все под контролем техника. Дело в том, что подготовка самолёта это регламентированный процесс, все описано в документации. Регламентные работы - это сложней.

ТД:

Вопрос от моего товарища: "Двигатели Су-33 имеют особый режим работы, какие есть специальные процедуры по обслуживанию Ал-31ф-3 в связи с этим режимом? И есть ли?"

Александр:

Не могу сказать. Как правило есть ограничения по наработке на определённых режимах и по длительности этих режимов. Это все что можно сделать в части. Ну можно прописать дополнительный осмотр лопаток на регламентных работах.

ТД:

На какой тип вы бы хотели попасть служить? Какие эмоции были, когда узнали, что вас распределили на Ту-142?

Александр:

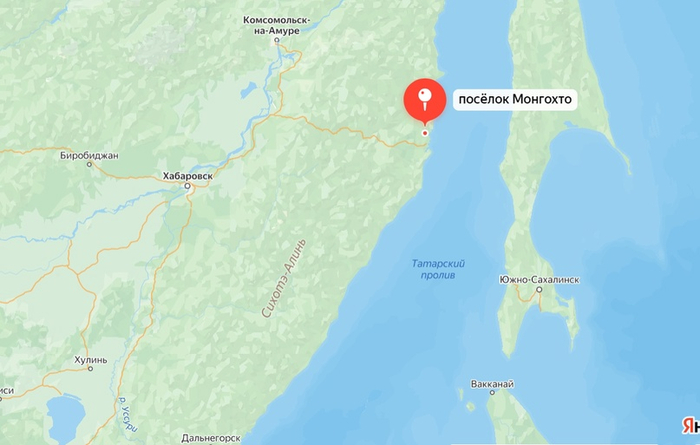

Все хотят попасть служить поближе к дому или хотя бы поближе к цивилизации. Нас направили на ТОФ, а из Владивостока в Монгохто (он же Каменный Ручей). Мне-то как бы пофиг, а вот молодая жена сначала по ночам плакала. Потом ничего, привыкли. Проблема была только в отпуск выехать. Проездные документы то давали, но вот билеты по ним купить было проблемой.

ТД:

Как вы оцениваете свой уровень знаний после выпуска из училища? Как быстро смогли сдать зачёты и получить допуск к технике?

Александр:

У меня был нормальный уровень знаний. Как бы это сказать... Цвет диплома вообще никому в части не интересен. И средний балл. Нужно уметь научиться, соображать головой, запоминать тонкости какие-то, у старших учиться, не бухать, не умничать, человеком быть. Эдуарда Овечкина читали? Вот он хорошо об этом сказал - не быть гондоном. А зачёты - попробуй не сдай, для нарядов допуск не нужен, а техсостав всегда в дефиците.

ТД:

Вот кстати про Овечкина, сразу пришёл в голову вопрос - вас пытались заставить дать присягу Латвии?

Александр:

Нет. Можно было сразу уехать в Харьков в ХВВАИУ или потом, после окончания училища. Но! Мы сидим в общаге, защита дипломов почти завершена, пришиваем погоны на офицерскую форму, обмываем успешные защиты и тут в общагу заходят ребята, которые уехали после 91 года в Харьков. Они закончили училище, посмотрели на Украину и подписали контракт с МО РФ, их направили в Забайкальский ВО и они к нам заглянули. То есть процесс был двусторонний. Кто-то уезжал в свои республики типа Казахстана, Узбекистана и т.д.

Дело ещё в том, что латыши сразу сказали - кто служил в Советской армии - оккупанты и даже военным пенсионерам паспорта граждан не выдавали. Один пример. Начальник кафедры теоретической механики и преподаватель теоретической механики, полковники запаса, учёные мужи, кандидаты наук после расформирования училища работали инструкторами в автошколе. Той стране (Латвии) инженеры были не нужны.

ТД:

Были ли курсанты, которые после перевода из Риги в Иркутск или сразу после выпуска отказались продолжать службу и ушли "на гражданку", или же были уволены из рядов ВС приказом сверху?

Александр:

Первые партии пошли после второго курса. То есть типа два года отслужили, можно увольняться. Уволиться было не сложно, рапорт написал и все. Потом когда СССР совсем разваливался уходили те, кто вдруг решил, что на гражданке будет лучше, у меня командир отделения перевелся в РКИИГА (институт инженеров гражданской авиации), он был из Юрмалы, белорус. А вот в 1993 году придумали контрактную службу и после четвёртого курса мы подписывали контракт на учёбу в училище и службу пять лет после окончания.

ТД:

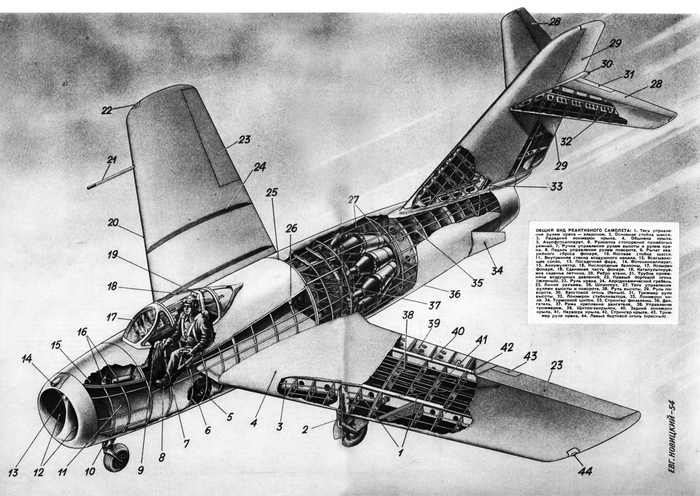

Были ли при изучении и освоении Ту-142 какие-то сложности из-за особенностей конструкции?

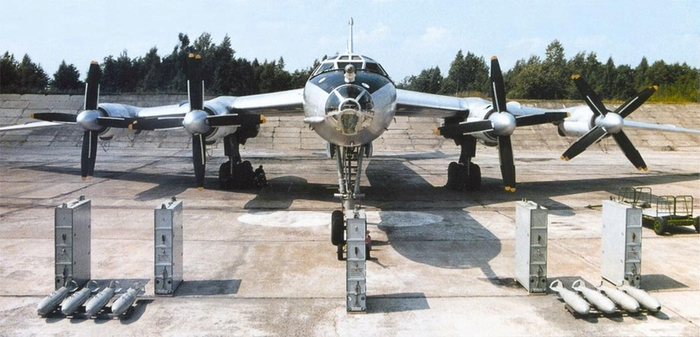

Александр:

Да какие особенности? Ту-95, только с нормальной кабиной штурмана и РЛС кругового обзора. Ну ещё два грузоотсека, второй правда мелкий. Здоровенные колеса, много керосина. Нет с ним сложностей) Только одна - он очень большой с непривычки. Чехлить неудобно, заглушки ставить неудобно (высоко), топлива дохрена нужно заправлять, кислород в жидком виде 150 литров (опасная фигня). А по технике - надёжные самолёты. Чтоб прям какие-то типовые отказы - не было такого. Нужно все что положено делать и все.

Всякие приколы можно вспомнить. Самолёт высокий, снег с него по первости чистить страшно, страшно залезать наверх. А потом привыкаешь, мы наверх вылезали через форточку у командира или правого летчика, кому с какой стороны удобней. Там антенна есть, из форточки вылезаешь, за антенну хватаешься, хоп и ты уже наверху. Зимой только нужно быть осторожней, унты скользят по поверхности.

ТД:

А бывали ли такие метели, что самолёт заметало по крышу и только киль торчал?

Александр:

Не, это дичь.

ТД:

Может ли техник Ту-142 работать с Ту-95 и наоборот?

Александр:

Конечно, в части, касающийся СД, между типами отличия минимальные. Вообще сложно говорить о том может ли техсостав начать обслуживать другой тип техники. Конечно сможет. Отправят на переучивание, на завод например.

ТД:

Можете кратко описать, как проходила служба в 90-е годы?

Александр:

Все начинают с просто старшего авиационного техника. Он отвечает за двигатели. Технический экипаж у нас состоял из трех человек. Старший техник корабля, техник авиационный и техник по АО (он чисто по электрике). У нас все остальные спецы (РЭО, ПЛК, АО и прочие) были в отдельном подразделении. В эскадрильи были только "стволы" (пр. АВ). Через год мне дали самолёт, но он тогда стоял в ТЭЧ и я на нем пока не работал во время полётов. Потом дали старый Ту-142М, борт 01, он правда был после ремонта. На нем вывозили молодых командиров и он летал почти каждую летную смену.

В 90-х никакого "пути на службе" не было. В армии было некое ощущение безнадеги, но все служили, техника по наличию керосина летала и так далее.

Потом, как опыта набрался, дали мне 65-й, он из этих самолётов самый новый. Конечно кроме этих самолётов работал и на других, но на время отпуска старшего техника. Самолёт должен быть все время закреплён за кем-то.

ТД:

Что сильнее всего запало в память из службы на Дальнем Востоке?

Александр:

Самое главное воспоминание - у нас было все время много снега. Не просто много, а очень дохуя. После циклона все чистили стоянки. Технический и летный состав, вот прям все. Задача техника самолета осенью - приготовить снеговые лопаты, штуки четыре - пять минимум и ещё щиты фанерные со стропами, типа волокуши, в которые впрягались два - три человека и таскали снег со стоянки. Рулежки и полосу чистила техника и как правило на стоянки ей не было времени.

ТД:

Как обстояли дела со снабжением запчастями? Бывало ли как в книгах Овечкина, когда ресурс какого-либо узла продлевали не после ремонта, а приказом НШ полка?

Александр:

С запчастями тогда была одна большая жопа.

Первое, что приходит в голову это покрышки. У нас было два типа покрышек. На старых, которые 142М покрышки 1500×500, на новых которые Ту-142МК-З покрышки 1450×450. Это из-за того, что в старых тормоза барабанные, а в новых дисковые, колёсные диски разные. Так вот на складах лежали горы покрышек для старых самолётов, а их у нас летало два три. А для новых покрышек не было. Когда было нужно - снимали колеса с нелетающих бортов. Иногда подкидывали колеса нам, это прям праздник.

Потом воздушные винты, у них ограниченный ресурс. Такая же фигня, если совсем припирало - снимали с нелетающих самолётов. Но чтобы не врать - было что приходили новые винты с завода.

Другая проблема тогда была - топливо. Стратегическая авиация очень дорогое удовольствие. Полная заправка - 84 тонны. Один год мы даже летали в командировку в Приморье, там на складах ГСМ оставался керосин и у него истекал срок хранения (6 лет с подземных хранилищах) и мы летали туда, чтобы этот керосин израсходовать. Налетались на максимальную продолжительность от души.

ТД:

Кстати, как проходил процесс смены колеса у Ту-142?

Александр:

Ну есть домкрат специальный, называется "медвежонок", потому что сильный и коренастый. Он ставится под тележку шасси, под нужную пару колёс и поднимает тележку, чтобы можно было колесо снять. Диск держится одной здоровенной гайкой. Потом его нужно стянуть с тормозного механизма (с барабанного проще, с дискового сложнее), как правило, двое орудуют ломами, а третий, самый смышленый даёт указания и придерживает колесо от перекоса.

А потом почти как в шиномонтаже - стравили воздух, обжали на специальном станке (вообще не похож на тот который в шиномонтаже), оторвали борта покрышки от реборды, раскрутили и сняли реборду, сняли покрышку. Всё это с учётом того, что покрышка весит пипец дохрена. В обратном порядке собрали, нужна воздушка (воздухозаправщик) чтобы покрышку на реборду посадить (колеса бескамерные). Потом опять ломами аккуратно посадили колесо на тормозной механизм и закрутили ту самую гайку. Ну параллельно осмотрели подшипники на предмет перегрева и наличия смазки.

ТД:

И сколько человек привлекалось на эту операцию?

Александр:

Ну техэкипаж трое - вот они и меняют, если без аврала. Ну ближайший руководитель на контроле, всякое бывает, контроль никогда не лишний.

ТД:

Если я правильно понял, вам довелось поработать на нескольких вариантах Ту-142. Как сильно менялось удобство обслуживания самолета в зависимости от модификации?

Александр:

В технике отличия минимальные. Техотсеки немного отличаются. Ещё на старых самолётах было четыре компрессора для пневмосистемы, а на новых - два. Самое главное отличие - противолодочный комплекс и количество членов экипажа. Вот у МР отличия значительные. Там из-за антенны есть специальная группа которая эту катушку обслуживает. В кабине сетки на всех окнах.

ТД:

А противолодочный комплекс, если я правильно понял, обслуживали офицеры из другого подразделения, не вы?

Александр:

Да, ПЛК это отдельная группа, их делают из гибрида радиста и аошника. Потому что нигде нет такой специальности, а комплекс есть.

ТД:

Как ваши коллеги оценивали противолодочный комплекс Ту-142?

Александр:

Который стоял на ВПМК-З нормальный комплекс. Главное чтоб работал. Электроника она такая, электронная.

Как говорили штурмана - если все работает, то комплекс мог по программе осуществить поиск лодки, накидать буев, потом выйти в точку сброса торпеды с минимальным участием операторов. Если все работает.

Навигационная система, например, при правильной эксплуатации, при полете от Николаева до Ванино давала ошибку около 100 метров. Заметьте - без спутниковой навигации, только на гироскопах.

ТД:

Отличались ли по звуку разные Ту-142, могли ли вы на слух определить, какой борт взлетал/садился?

Александр:

Не, хрен различишь.

ТД:

Какой рабочий инструмент был в полку и в каком он был состоянии? Много ли было самостоятельно изобретённой оснастки для упрощения обслуживания?

Александр:

У каждого самолёта есть свой ящик инструментальный. Весь инструмент проклеймен, чтобы можно проконтролировать, что его нигде в самолёте не оставили. Обычный советский инструмент. Сами ничего не покупали.

Приспособы самим придумывать это не дело. Всё что нужно было придумано. Специальные устройства для подъёма винтов, снятия двигателя (один раз за 8 лет снимали при мне).

ТД:

Сколько спирта возил Ту-142 в бортовых системах?

Александр:

Ха ха, я ждал этого вопроса!

Эпоха авиационного спирта почти ушла с появлением на самолётах нормальных систем кондиционирования и вентиляции. МиГ-25 знаменитый зачем возил столько спирта? Для систем охлаждения оборудования. Спирт это теплоноситель, антифриз. Вот на тех типах на которых я работал весь спирт заключался в баклажке для системы омывания лобового стекла. Причем омывать стекло можно было только при полётах на малых высотах. В баклажку влезало около 10 литров, может меньше. Но я точно помню, что после такого полёта техэкипажу доставалось полтора литра спирта. На троих.

На Су-33, например, и на Су-27 многие видели стальной бачек на створке передней ниши шасси. Это тоже спиртовой бачек для омывания стекла. После каждого полёта лётчик писал в ЖПС, сколько было включений системы. Ну и пропорционально списывался спирт.

На Ту-142 (думаю и на 95-х тоже) спирт выдавался для промывки пневмосистемы осенью и весной (при переводе на зимнюю и летнюю эксплуатацию). Дело в том, что в полете пневмосистема самолёта подкачивается от компрессоров и они понемногу гонят масло в систему. Вот это масло и нужно было промывать. Вопрос промывки оставался открытым.

"Они здесь (птицы) всегда летают" Крушение Ан-12 под Домодедово

29 июля 2007 года грузовой самолёт Ан-12БП российской авиакомпании «Атран» готовился выполнить рейс по маршруту Москва — Омск — Братск — Комсомольск-на-Амуре — Иркутск — Москва.

Тот самый борт. Автор: MrZorg, источник: https://russianplanes.net/id68283

О самолёте и авиакомпании

Ан-12 — советский военно-транспортный самолёт, разработанный конструкторским бюро Антонова. Это четырёхмоторный турбовинтовой высокоплан (с верхним расположением крыла) с однокилевым оперением и хвостовым грузовым люком. Первый полёт он совершил в далёком декабре 1957 года. В СССР Ан-12 выпускали на трёх заводах: в Воронеже, Иркутске и Ташкенте — с 1957 по 1972 год. Всего было произведено 1243 самолёта в различных модификациях. Машина оказалась настолько удачной, что эксплуатируется до сих пор как в России, так и за рубежом.

Особый интерес вызывает нестандартный бортовой номер самолёта — 93912. По советской системе нумерации Ан-12 обычно получали номера в диапазонах 11ххх и 12ххх. Однако самолёты поставлялись не только в военную и гражданскую авиацию. В СССР существовали закрытые министерства и ведомства, которые скрывали свою деятельность за аббревиатурами:

МОМ — Министерство общего машиностроения (ракетное вооружение и космическая техника);

МСМ — Министерство среднего машиностроения (атомная промышленность);

МРП — Министерство радиопромышленности (радиоэлектроника)

Эти ведомства имели собственные самолёты и аэродромы. Для сохранения секретности им присваивали номера «от балды», очевидно, чтобы запутать вероятного противника-супостата. Кроме того, в отличие от военных и гражданских Ан-12, которые использовались интенсивно, машины закрытых министерств летали редко. Благодаря этому они сохранили ресурс и остаются в строю даже сегодня.

Данный Ан-12 (борт 93912) был выпущен ещё в 1964 году. Изначально он служил в МОМ, затем перешёл в МКБ "Радуга" (производство крылатых ракет). В 1994 году самолёт передали авиакомпании «Авиатранс» — первой независимой структуре, выделенной из «Аэрофлота» в 1990 году. Позже название сократили до «Атран». Компания существует до сих пор, продолжая эксплуатировать надёжные Ан-12.

Буквы «БП» в названии модификации означают буквально «баки под полом». На этом самолёте под грузовым отсеком установлены два дополнительных топливных бака общей ёмкостью 9850 литров.

Тот самый борт. Автор: MrZorg, источник: https://russianplanes.net/id97810

Подготовка к рейсу и взлёт

В 01:45 экипаж из шести человек (командир, второй пилот, штурман, бортинженер, бортрадист и бортоператор) начал предполётную подготовку в аэропорту Домодедово. На борт залили 15 500 литров топлива и погрузили авиазапчасти в ящиках общим весом 9043 кг. Таким образом, взлётная масса составила 60 951 кг при допустимом максимуме в 64 000 кг.

В 02:40 командир экипажа принял решение о вылете в Омск. Запасными аэродромами были назначены Новосибирск и Тюмень.

Произошедшее дальше распишу подробно, для понимания скоротечности и трагизма возникшей ситуации.

В 03:01 диспетчер руления аэропорта Домодедово разрешил экипажу Ан-12 запустить двигатели. Все четыре двигателя запустились с первой попытки. Экипаж не выявил неисправностей в работе систем. Перед запуском пилоты подтвердили прослушивание информации АТИС (автоматическая передача информации в районе аэродрома), где упоминалось о перелёте птиц в зоне взлёта и посадки.

В 03:07 экипаж начал руление. Во время движения они проверили систему автоматического флюгирования воздушных винтов (механизм, который разворачивает лопасти винта параллельно воздушному потоку для снижения сопротивления при отказе двигателя). В 03:13 экипаж связался с диспетчером старта и повторно подтвердил получение данных АТИС. Т.е. экипаж был предупрежден о возможном появлении птиц при взлете.

Согласно расшифровке бортового самописца, при выходе на стартовую позицию экипаж заметил птиц в зоне взлётной полосы:

Бортрадист: «Тут птицы летают».

Командир: «Они здесь всегда летают».

Бортрадист: «Такие вот птицы».

В 03:15 диспетчер разрешил взлёт. Управление взял второй пилот.

03:16:17 — после отрыва от полосы штурман доложил: «Безопасная, десять» (достигнута безопасная скорость, высота — 10 метров).

03:16:20 — второй пилот: «Шасси убрать».

03:16:27 — второй пилот: «Фары выключить, убрать».

03:16:28 — штурман: «50, 270, 280» (высота — 50 метров, скорость — 280 км/ч).

Столкновение с птицами

В 03:16:32 на записи появился посторонний шум. Позже эксперты идентифицировали его как помпаж (неустойчивая работа) двигателей. Командир повторил команду:

Командир: «Фары выключай, убирай».

Бортмеханик: «Давай, может, погоняем…».

Фраза бортмеханика «погоняем» указывает на его опасения: он предложил оставить фары включёнными, чтобы отпугивать птиц. Однако через полсекунды после его слов сработала система флюгирования — автоматика перевела винты 3-го и 4-го двигателей в аварийный режим, чтобы снизить сопротивление. Это означало, что двигатели начали отказывать.

В 03:16:38 поступил доклад бортмеханика: «Отказ четвертого» и сразу после этого «Отказ третьего». Командир самолета Боинг 757 в этот момент наблюдал взлетающий лайнер с автостоянки рядом с аэродромом:

«Самолет Ан-12 летел на высоте не более 100 метров, с включенными фарами, убранным шасси, без явного крена, со скольжением и постоянным уклонением вправо. Винт четвертого двигателя медленно вращался. Двигатель № 3 работал (двигатели № 1 и № 2 были закрыты фюзеляжем). После пролета воздушного судна, когда стала видна его задняя часть, из сопла третьего двигателя был заметен огонь нехарактерного желтого цвета и искры».

Как позже установило расследование, на высоте 70–75 метров двигатели №3 и №4 вышли из строя. Причина — попадание двух крупных птиц в воздухозаборники двигателей, работавших на взлётном режиме. Это вызвало помпаж, после чего двигатели отключились, а их винты автоматически зафлюгировались.

Руководство по эксплуатации Ан-12 не предусматривало алгоритмов для ситуации одновременного отказа двух двигателей с одной стороны крыла. Более того, такие сценарии никогда не отрабатывались экипажами — ни на тренажёрах, ни теоретически. Поэтому дальнейшие действия пилотов по сути были импровизацией в экстремальных условиях.

Борьба за управление

Экипажу удалось временно компенсировать правый крен (25–30°) и разворачивающий момент, вызванный асимметричной тягой. Самолёт продолжил полёт по дуге с постепенным снижением.

Через 10 секунд после отказа двигателей командир дал команду о флюгировании винтов, на что бортмеханик ответил: «Они зафлюгированы». Затем командир приказал доложить о ситуации диспетчеру, однако бортрадист, прослушивая диалог диспетчера с экипажем другого воздушного судна, сказал: «Погоди, взлетают». Штурман попросил: «Набирайте». Этот диалог свидетельствует о нормальной, спокойной рабочей обстановке в кабине экипажа.

К 03:17 экипажу удалось вывести самолет практически в прямолинейный полет. Усилия, которые экипаж вынужден был создавать для этого на педалях и штурвале могли составлять до 80 кг и 30 кг соответственно. Представьте себе что вы, сидя в автомобильном кресле мчащегося по узкой дороге автомобиля, вынуждены давить всем весом своего тела на тормоз и одновременно, с усилием 30 килограмм проворачивать непослушный руль, чтобы не слететь с дороги и остановиться. Вот такое же происходило и в кабине Ан-12, только на скорости 260 км/ч.

Когда высота снизилась до 60 метров, в кабине зазвучала сигнализация — «Опасная высота!». Экипаж попытался выровнять самолёт, но это привело к критической потере скорости. С каждой секундой машина теряла подъёмную силу.

В 03:17:17 бортрадист спросил: «Сколько высота у нас сейчас?». Командир, изо всех сил удерживая штурвал, ответил коротко: «Я не вижу». Его штурвал был вывернут влево более чем на 80 градусов, полностью перекрывая обзор высотомера.

Последующий доклад штурмана о высоте полёта 150 метров не соответствовал действительности, так как через 3 секунды после его доклада произошло повторное срабатывание сигнализации опасной высоты. «Влево, влево надо! Или правым заходить… Обратный посадочному берите!» — крикнул штурман.

Крушение

Сигнал «Опасная высота» звучал снова и снова. Экипаж после срабатывания сигнализации переводил самолет в набор высоты, но из-за уменьшения скорости полета до критической вынужден был снова снижаться. Пилоты попали в замкнутый круг: попытка набрать высоту приводила к потере скорости, а набор скорости — к приближению земли. Раздались команды КВС и второго пилота: «Двигатель!» и «Зафлюгируй двигатель е…!». Их голоса были сдавлены от напряжения, так как они прилагали нечеловеческие усилия к штурвалу и педалям.

На скорости 260-250 км/ч лайнер перешел в сильный неуправляемый правый крен. Два работающих двигателя слева рвались вперёд, а два зафлюгированных справа превратились в бесполезный груз. Возникший правый крен на низкой скорости парировать не удавалось и самолет устремился вниз.

Через минуту после отказа двигателей с сильным правым креном Ан-12 столкнулся с лесным массивом (высота деревьев 20 метров). Затем произошел его переворот и столкновение с землей. В результате самолет разрушился и сгорел. Все находившиеся на борту - погибли.

Расследование

Комиссия по расследованию установила, что на высоте 70–75 метров в двигатели №3 и №4 попали птицы, что привело к их мгновенному отказу (помпаж и автоматическое флюгирование винтов). Скорость в этот момент составляла 295 км/ч. Экипаж попытался удержать самолёт в горизонтальном полёте, но из-за скольжения (несимметричного обтекания воздухом) и нехватки тяги скорость начала падать.

Два оставшихся двигателя, работая на взлётном режиме, не могли компенсировать потерю мощности. При 250–260 км/ч аэродинамические поверхности (руль, элероны) потеряли эффективность. Пилоты физически не могли преодолеть разворачивающий момент: два работающих двигателя слева (№1 и №2) тянули самолёт вперёд, а два зафлюгированных справа (№3 и №4) создавали сопротивление. Самолёт вошёл в правый крен, перевернулся и рухнул на землю.

Редчайший случай, когда на взлете у четырехдвигательного самолета отказывают сразу два двигателя на одном крыле и он терпит крушение.

Расследования авиакатастроф в Telegram:

Эволюция морских беспилотных технологий в условиях современной войны на примере Magura V5 и V7

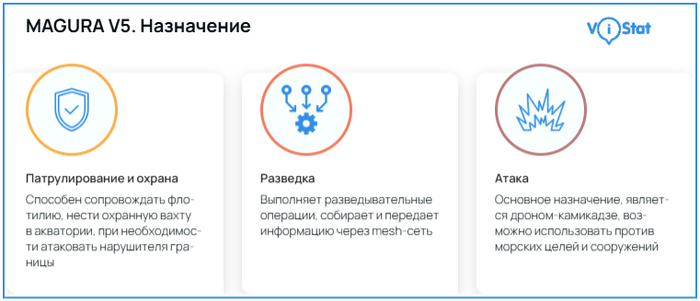

Дроны серии Magura , особенно модели V5 и V7, демонстрируют стремительное развитие противокорабельных систем, кардинально изменивших баланс сил в Чёрном море.

С момента начала известных событий, касающихся России и Украины в 2022 году беспилотные технологии стали ключевым элементом тактики Киева. Среди них особое место занимают морские дроны, созданные украинским оборонным консорциумом «Укроборонпром» при поддержке ВСУ. В этой статье мы сравним технические характеристики, анализируем боевое применение этих аппаратов и расскажем о глобальных трендах в разработке морских дронов с 2022 года.

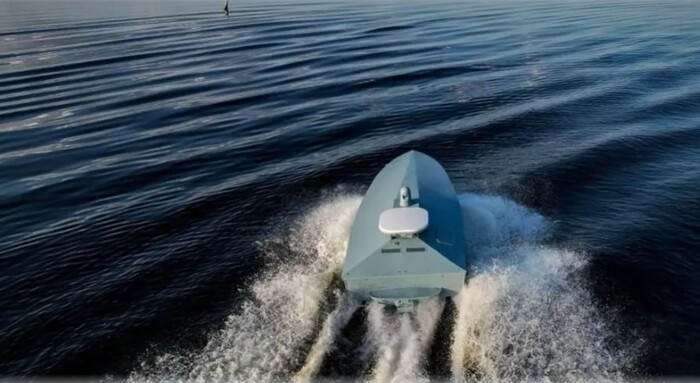

Magura V5: первый удар

Magura V5 стал первым украинским противокорабельным дроном, привлекшим международное внимание. Созданный на базе быстроходной надувной лодки с водомётным двигателем, он оснащён системами GPS-навигации, камерами и боевой частью массой около 300 кг. Скорость дрона составляет до 80 км/ч, а радиус действия — около 800 км (в зависимости от условий).

Инфографика: Vistat.org

В июле 2023 года была произведена атака на Крымский мост - в результате координированной атаки двух дронов Magura V5 был повреждён железнодорожный участок моста, соединяющий Крым с Краснодарским краем. По данным разведки, дроны преодолели более 150 км, используя маршруты, минимизирующие риск обнаружения радарами.

По данным аналитического центра Oryx, Magura V5 за два года войны повредил или уничтожил более 15 кораблей и катеров противника.

Инфографика: Vistat.org

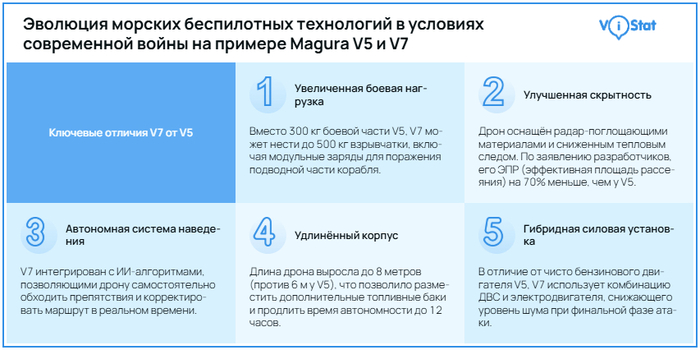

V7 превосходит V5 по всем ключевым параметрам, особенно в части мощности, скрытности и автономности. Однако его высокая стоимость и сложность делают V5 более экономичным вариантом для массированных атак.

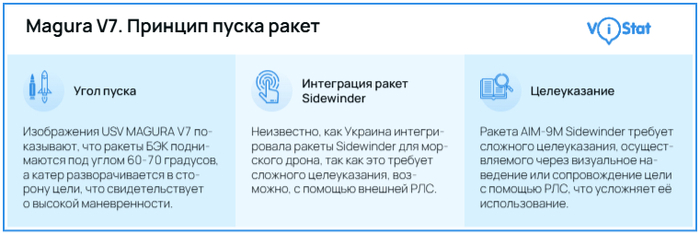

Magura V7: следующий этап эволюции

Впоследствии Украина представила обновлённую версию дрона — Magura V7 , которая стала качественным скачком в сравнении с предыдущей моделью.В 2024 году ВСУ начали эксперименты с модификацией V7 для противолодочной войны. Эксперты предполагают, что дрон может оснащаться гидролокационными датчиками и торпедами малого калибра.

Украина, не имея мощного флота, сделала ставку на беспилотные катера, способные атаковать корабли РФ. V7 превосходит V5 по всем ключевым параметрам, особенно в части мощности, скрытности и автономности. Однако его высокая стоимость и сложность делают V5 более экономичным вариантом для массированных атак.

Инфографика: Vistat.org

Развитие технологий морских дронов с 2022 года

После начала войны в Украине рынок морских дронов пережил значительный рост, что стимулировало развитие технологий в этой сфере. В период с 2022 по 2024 год ключевыми трендами стали интеграция искусственного интеллекта, повышение боевой эффективности, создание гиперзвуковых и подводных аппаратов, а также расширение их использования в разных странах мира. Одной из заметных тенденций стало внедрение систем на основе искусственного интеллекта, позволяющих дронам автономно обнаруживать цели и корректировать атаки.

Например, ВМС США реализуют проект «Overmatch», предполагающий создание беспилотников, способных взаимодействовать с авианосными группами. Прототипы таких аппаратов уже тестируются в Тихом океане. В свою очередь, китайская компания China Shipbuilding Industry Corporation представила дрон «Sea Falcon», оснащённый алгоритмами ИИ для распознавания кораблей и координации групповых атак.

Инфографика: Vistat.org

Важной тенденцией стало увеличение боевой мощи морских дронов. США в рамках программы DARPA «HyDron» исследуют технологии кавитации, которые могут снизить гидродинамическое сопротивление и позволить подводным аппаратам двигаться с гиперзвуковыми скоростями.

Россия в 2023 году сообщила о создании подводного аппарата «Посейдон», предназначенного для перевозки ядерной боеголовки и способного развивать скорость свыше 100 узлов.

Полная версия статьи и вся инфографика доступны по ссылке https://vistat.org/art/evoljutsija-morskih-bespilotnyh-tehno...

Набор воды в самолёт БЕ-200. Вид из кабины пилотов

Тушение лесного пожара у посёлка Этыркен Хабаровского края.

P.S. не потушил...

Считаете себя киноманом 80 LVL?

Залетайте проверить память и сообразительность → Будет интересно