Битва при Павии: король Франции в плену у императора СРИ. Бойня швейцарцев и ландскнехтов

Предыдущая часть лежит здесь - Хуана Безумная и ее извращенная любовь к трупу своего мужа

В прошлой части мы остановились на том, что подписавшие 28 ноября 1521 года соглашение о военном союзе император Священной Римской империи Карл V, папа римский Лев X и английский король Генрих VIII объявили Франции войну, конечной целью которой было изгнание французов с Итальянского полуострова. Начавшиеся вслед за этим военные действия привели к страшному разгрому французской армии в битве при Бикокке. Французский губернатор Милана Оде де Фуа из-за угрозы осады города, а также ввиду отсутствия средств на длительное содержание своей наемной армии был вынужден дать противнику генеральное сражение и 27 апреля 1522 года атаковал папско-имперские войска под руководством итальянского военачальника Просперо Колонна, занявшие оборонительную позицию в парке поместья Бикокка в 6 км к северу от Милана. Сражение началось с атаки швейцарской пехоты, находящейся на службе у французов, которая довольно быстро обернулась полным провалом - наступающие пехотинцы были обстрелянны имперской артиллерией и, понеся жуткие потери (около 3 тысяч убитыми и ранеными), были вынуждены отступить. Пережившие кровавую бойню наемники, словив жесткую дизмораль, отказались дальше воевать и в полном составе покинули французскую армию, взяв курс на родную Швейцарию. Оде де Фуа, разумно полагая, что в отсутствие пехоты продолжать военные действия было бы самоубийством, с остатками своей армии отступил на союзную французам венецианскую территорию. Имперские войска же в результате бегства противника быстро привели к покорности всю Ломбардию, до этого находившуюся во власти французского короля.

Вскоре уже и сама Франция подверглась нападению. В июле 1522 года английские войска, выйдя из Кале, атаковали соседние Бретань и Пикардию и, воспользовавшись слабостью короля Франциска, у которого банально не было средств на организацию достойного сопротивления, разграбили эти территории. Понимая, что таким темпом англичане скоро могут дойти и до Парижа, Франциск срочно попытался найти деньги на продолжение войны, в результате чего наехал на своего вассала Карла де Бурбона. Карл в 1505 году женился на Сюзанне де Бурбон, тем самым объединив две линии ветви рода Бурбонов и все их владения под свои началом. Однако после смерти Сюзанны в 1521 году король Франциск поставил под вопрос права Карла на его родовые земли. Он подговорил свою мать Луизу Савойскую, которая приходилась двоюродной сестрой покойной Сюзанне, заявить свои права на земли Бурбонов, после чего конфисковал все владения Карла, а соответственно и все доходы с них в пользу короны. Карл де Бурбон не стал терпеть такой произвол короля и немедленно вступил в переговоры с императором Карлом V и английским королем Генрихом VIII, пообещав тем спровоцировать восстание во Франции против короля при условии предоставления ему войск и денег на их содержание. Впрочем, Франциск довольно быстро узнал о замыслах своего опального вассала, в результате чего тот был вынужден бежать из страны и искать убежище при дворе императора, который с радостью взял врага своего врага к себе на службу. После этого Карл де Бурбон во главе имперской армии вторгся на территорию Франции, быстро осадил несколько городов, включая Марсель, после чего объявил себя "графом Прованским, состоящим в ленной зависимости от английского короля".

Одновременно с этим активизировались и сами англичане. Воспользовавшись тем, что французы были заняты отражением атаки Бурбона, они двинули свои войска на Париж, разоряя всё территории, лежащие у них на пути. В довершение бед французов из Италии пришла новость, что новый дож Венеции Андреа Гритти после коротких переговоров с императором Карлом V подписал с ним договор, по которому Венеция вышла из войны, тем самым лишив Францию последнего союзника на Итальянском полуострове.

В октябре 1523 года английская армия под командованием герцога Саффолка встала лагерем в нескольких десятках километров от французской столицы в ожидании подкреплений со стороны Карла V, который тот обещал направить из подконтрольной ему Голландии. Однако время шло, но обещанная имперская подмога так и не прибыла. Не желая штурмовать Париж в одиночку, Саффолк приказал своему войску вернуться в Кале. Через несколько месяцев после этого английский парламент отказал Генриху VIII в выделении новых средств на войну, в результате чего английская армия была вынуждена покинуть Францию и вернуться на родину. Осада Марселя под началом Карла де Бурбона также не принесла положительных результатов, так как французы нанесли по имперцам контрудар и вынудили их отступить в Италию. Тем самым Франция, еще несколько месяцев назад находившаяся на грани завоевания, была спасена. Ободренный этим событием, Франциск решил, что настала его очередь переходить в наступление на своих врагов.

В середине октября 1524 года его 40-тысячная армия перешла через Альпы и двинулась к Милану в надежде вернуть этот город под французский контроль. Воспользовавшись тем, что имперские войска еще не оправились от неудачи во Франции, армия Франциска беспрепятственно вошла в Милан, из которого заблаговременно бежал вражеский гарнизон, узнавший о приближении противника, после чего двинулась к соседней Павии, ставшей последним оплотом войск Карла V в регионе. 2 ноября французы подошли к стенам города и, предприняв несколько неудачных попыток штурма, взяли Павию в осаду в надежде, что находящийся в ней 9-тысячный гарнизон скоро начнет страдать от голода и будет вынужден сдастся. Пока шла осада, Франциск вступил в переговоры с новым папой римским Климентом VII и вскоре склонил того к выходу из союза с Карлом V в обмен на передачу Пармы и Пьяченцы Папской области (до этого эти города входили в состав Миланского герцогства), а также на обещание выгнать испанцев из Неаполитанского королевства. Видя, что его позиции в Италии стремительно катятся в пропасть, Карл V выделил дополнительные средства, с которыми Карл де Бурбон отправился в южную Германию, где ему удалось набрать около 15 тысяч ландскнехтов. В январе 1525 года этот контингент соединился с основной имперской армией, ранее бежавшей из Милана, после чего объединенные войска выдвинулись на деблокаду Павии.

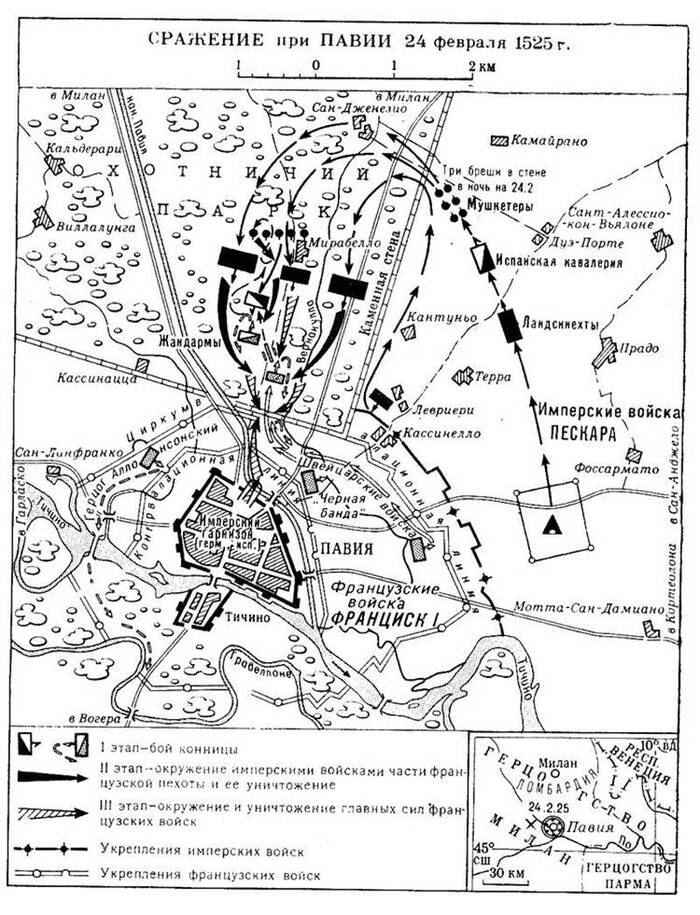

В начале февраля имперцы подошли к осаждённому городу, встав лагерем в нескольких километрах от него. Что касается их противников, французов, то их армия расположилась в обнесённом стеной большом парке Мирабелло близ города. В центре парка, вокруг охотничьего дворца находился обоз. Ещё один отряд располагался у восточной стены. В северо-западной части парка находился король Франциск с артиллерией и рыцарской конницей. Снаружи парка, чуть к востоку от Павии, находился отряд швейцарских наёмников под руководством Анна де Монморанси, а ещё около 5,5 тысяч человек расположились к западу и югу от города. На протяжении почти трех недель обе армии обстреливали позиции друг друга из артиллерии, не решаясь сойтись в генеральном сражении. Однако долго так продолжаться не могло, так как у командующего имперской армией Шарля де Ланнуа банально стали кончаться деньги на выплату зарплаты ландскнехтам, а, как известно, эти немецкие наёмники покидали поле боя практически сразу после того, как прекращались выплаты. К тому же из осаждённой Павии также стали приходить тревожные новости. Комендант города Антонио де Лейва прислал в лагерь имперцев гонца, который сообщил, что денег, имеющихся в Павии, хватит всего на несколько дней, и что гарнизон уже угрожает сдать город, если ему не заплатят. После получения от своей разведки данных о том, что французский лагерь накануне покинуло около 6 тысяч швейцарцев, которые отправились на родину защищать собственные границы, де Ланнуа, решив, что "или сейчас или уже никогда", приказал своим войскам начинать подготовку атаки на французов.

Первоочерёдной целью операции было провести в Павию обоз с деньгами, пушками и провиантом, чтобы успокоить тамошних наемников. План был согласован с комендантом де Лейвой, который по установленному сигналу (три холостых пушечных выстрела через равные промежутки) должен был выйти из города на вылазку и поддержать атаку. В ночь на 24 февраля имперские сапёры под прикрытием своих войск начали разрушение 5-метровой стены парка Мирабелло на слабо охраняемом северном участке возле ворот Порта Пескарина. Их задачей было проделать в стене дыру, через которую смог бы пройти вооруженный отряд для того, чтобы открыть вышеуказанные ворота для прохода основных войск. Так как взрывать ворота было нельзя, чтобы не выдать себя французам, саперы ломали стену шанцевым инструментом, а чтобы скрыть звук долбежки, имперцы открыли артиллерийскую стрельбу по соседнему участку земли. Причём артиллеристы так увлеклись, что к ним пришлось высылать гонца с приказом стрелять менее интенсивно, так как гарнизон Павии мог не услышать сигнальных выстрелов, знаменующих начало атаки. Примерно в 5:30 утра саперы в утренней темноте и густом тумане разобрали таки часть стены и открыли ворота, после чего внутрь парка зашел имперский отряд, везущий 16 пушек, а также обоз с продовольствием и деньгами в осаждённую Павию. Довольно быстро имперцы случайно наткнулись на французскую кавалерию, которая хоть и опешила от неожиданного появления противника, тем не менее, яростно кинулась в атаку и, быстро разгромив врага, захватила весь обоз себе. Собственно, на этом операция имперцев должна был закончиться, так как ее главная цель, заключающаяся в доставке обоза в Павию, провалилась. Однако из-за темноты и тумана ни основные силы имперцев, ни гарнизон города не могли видеть, что их коллеги с пушками потерпели катастрофу, а значит, необходимо было придерживаться ранее обговоренного плана.

В 6:00 последовал сигнал де Лейве о начале вылазки. Гарнизон, выйдя из крепости, отрезал французские силы восточнее Павии от основного войска. В центре парка в это же время один из вошедших внутрь отрядов имперцев захватил дворец и обоз французской армии. Таким образом, войско французов оказалось разрезано на три части: часть армии находилась у Пяти аббатств, часть у восточной стены, а основная масса под командованием самого короля Франциска находилась на северо-западе.

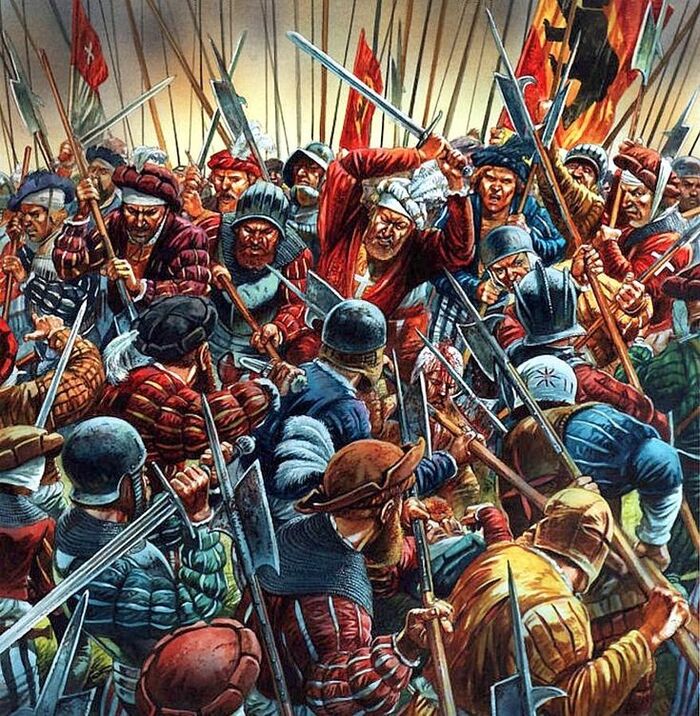

В 7 часов в парк вошли имперские ландскнехты под руководством Марка Зиттиха фон Эмса, которые вскоре наткнулись на основные силы швейцарцих наемников, состоящих на службе у французов. Эти две конкурирующие средневековые ЧВК смертельно ненавидели друг друга, а поэтому между ними немедленно началась кровавая бойня. Чуть позже к этому участку парка, на котором между швейцарцами и ландскнехтами, по сути, уже шло генеральное сражение, стали стекаться все основные силы противников: со стороны имперцев это была испанская пехота под прикрытием кавалерии, а со стороны французов - отряды под руководством Франциска I.

Прибыв на место, французский король приказал своим артиллеристам занять позиции на парковой возвышенности, откуда они вскоре открыли огонь по наступающей испанской пехоте. Казалось, преимущество в сражении перешло на сторону французов, так как испанцы стали нести чудовищный урон под обстрелом, однако тут из-за несогласованности действий прибывшая на поле боя французская конница перекрыла зону обстрела собственной артиллерии, чем спасла врага от разгрома, ведь чтобы не задеть своих, артиллеристы перестали стрелять. Осознав свою оплошность, французская кавалерия пошла в яростную атаку на противника и вскоре опрокинула выдвинувшуюся ей на встречу конницу противника, однако тут в дело вступили испанские аркебузиры, которые расстреляли французских рыцарей с ближнего расстояния, вынудив тех отступить.

Тем временем к месту сражения подошел 8-тысячный отряд свежих имперских ландскнехтов под руководством Георга фон Фрундсберга, который сначала помог своим братушкам в сражении со швейцарцами, практически под корень вырезав своих заклятых врагов, а затем направился и на помощь испанской пехоте, сражающейся с французами. Ландскнехты Фрундсберга вступили в бой с отрядами Франциска I и, воспользовавшись своей свежестью и общим численным преимуществом, быстро их разгромили, умудрившись даже захватить в плен французского короля. Согласно воспоминаниям очевидцев, Франциск I был просто ошарашен появлением столь крупного отряда противника и перед самым своим пленением, окидывая взглядом поле боя, вопрошал - "Господи, что здесь происходит?! "

После пленения короля французская армия окончательно потеряла боеспособность и обратилась в бегство. Особенно сильно при отступлении отличился арьергард французского войска под командованием герцога Алансонского, который, увидев поражение главных сил французов, приказал своему отряду отступить за реку Тичино и после переправы уничтожить мост, дабы обезопасить себя от преследования. Тем самым герцог лишил возможности отступления остальных французов, которые после этого признали свое поражение и сдались в плен. Битва при Павии, в которой погибло свыше 10 тысяч французов и около 1000 имперцев, окончилась полным триумфом армии Карла V. Павия была деблокирована, а уже 3 марта имперцы заняли Милан, выбив оттуда французский гарнизон.

Плененный Франциск I вскоре был переправлен в Испанию. Его первое письмо из заточения было обращено своей матери Луизе Савойской, ставшей регентом Франции на время отсутствия сына. Оно начиналось с фразы "Потеряно всё, кроме чести и жизни".

В попытке найти союзника против Карла V Луиза отправила послание османскому султану Сулейману Великолепному, в котором просила того о помощи в освобождении короля Франциска и предлагала султану совместно атаковать империю Габсбургов. Сулейман откликнулся на этот зов и, в свою очередь, написал письмо Карлу V, требуя от того освобождения Франциска, а также выплаты от Священной Римской империей ежегодной дани Османской империи, на что, разумеется, получил отказ. Тогда султан собрал армию и летом 1526 года вторгся в Венгрию. 29 августа у города Мохач в Южной Венгрии состоялось сражение, в котором турецкая армия, значительно превосходившая по численности и количеству артиллерии противника (100 тысяч человек против 25 тысяч и 300 орудий против 80), разгромила противника, убив в битве и венгерского короля Лайоша II. В результате османы захватили центральные районы Венгрии и стали напрямую угрожать столице монархии Габсбургов - Вене.

Однако столь агрессивные действия османов никак не приблизили освобождение Франциска. Отчаявшийся французский король однажды даже попытался бежать, но был схвачен имперской охраной, после чего понял, что единственный его шанс покинуть Испанию, это принять на все условия императора. 14 января 1526 года Карл V и Франциск I подписали Мадридский договор, в соответствии с которым французский король отказывался от претензий на Италию, Фландрию и Артуа, отдавал Бургундию Карлу V, соглашался отправить двух сыновей к испанскому двору в качестве заложников, обещал жениться на сестре Карла Элеоноре и вернуть герцогу де Бурбону все отнятые у него земли. Освобожденный Франциск 18 марта пересёк реку Бидасоа и вступил на землю Франции, одновременно два его сына проследовали на юг, отправляясь заложниками в Испанию.

Несмотря на то, что теперь в плену у Карла V находились его сыновья, первым, что сделал Франциск, вернувшись в Париж, было объявление того, что унизительный для Франции Мадридский договор является недействительным, так как он был подписан под давлением. Более того, Франциск получил на это благословение Папы Климента VII, который опасался роста влияния императора в Италии, а также заключил с Папской областью военный союз против Карла V, к которому впоследствии присоединился и английский король Генрих VIII, обиженный на то, что за свою помощь в войне против французов Англия так и не получила никакого финансового вознаграждения от императора.

На итальянском полуострове вспыхнула очередная война.

Продолжение следует.