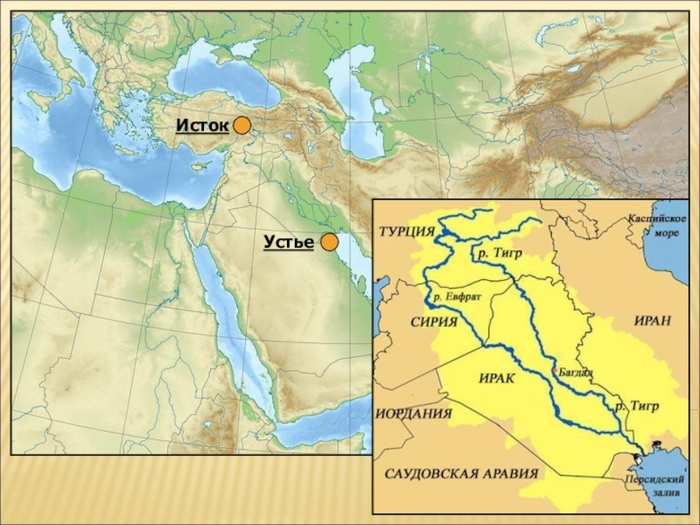

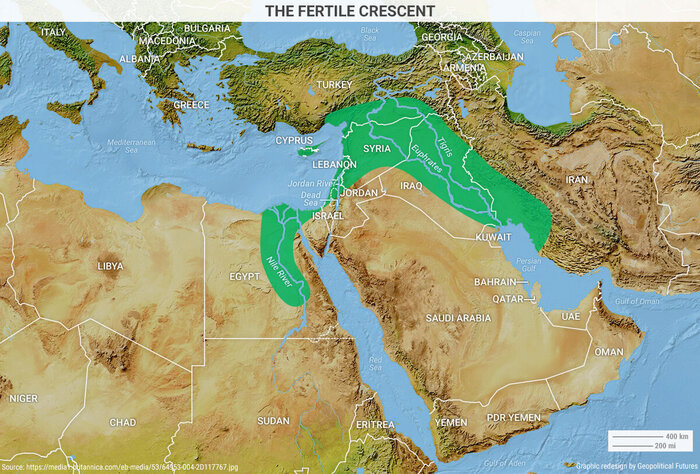

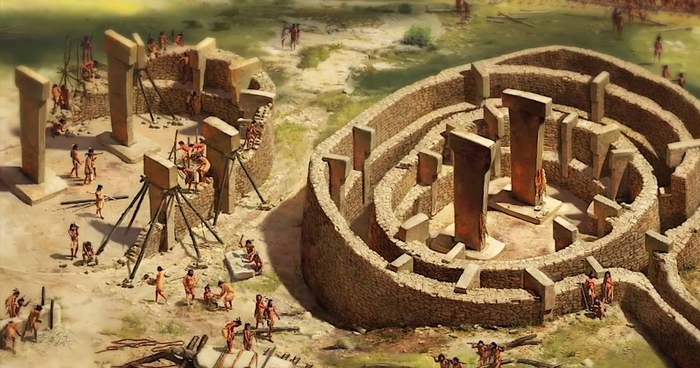

Первые охотники-собиратели начали оседать тут уже как раз те самые 10-12 тыс. лет назад, но, в основном, в предгорьях, то есть на территории современной Турции, где было больше осадков (вспомним Гёбекли-Тепе и Чатал-Хююк).

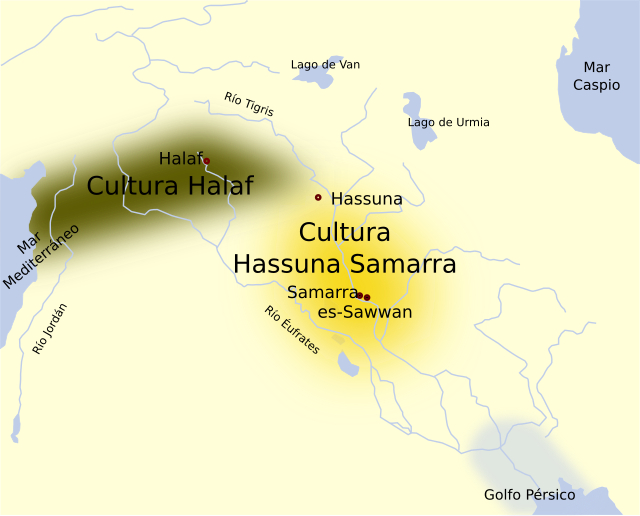

Примерно с VII тыс. до н.э. количество поселений стало расти с геометрической прогрессией: люди постепенно начали всё-таки продвигаться на юг вдоль Тигра и Евфрата. В VI тыс. до н.э. в Междуречье появляются халафская и хассунская культуры.

И там, и там уже вовсю занимались скотоводством и земледелием, но поселения были небольшими, намного меньше чем Чатал-Хююк или Иерихон (самое крупное поселение здесь насчитывало около пятисот человек, тогда как в Иерихоне задолго до того уже жило несколько тысяч).

Возможно, такая малочисленность была связана с тем, что здесь уже не хватало влаги, чтобы прокормить в одном месте большое количество людей (с июня по сентябрь в этих местах может не случиться ни одного дождя, а температура не опускается ниже тридцати градусов). Единственное, чего тут в достатке - это глина, поэтому лепили как не в себя. Видимо, где-то тут возникает мысль, что и человека бог слепил из глины.

Зато когда хассунская культура сменилась самаррской, случился прорыв - кто-то сказал сакраментальное: "А давайте пророем канал!", так была изобретена ирригация, и это позволило людям отходить от берегов, увеличивать размеры поселений и осваивать ещё более засушливые места к югу, делая их менее засушливыми. Кроме того, эти люди начинают выращивать лён и ячмень, что означает, что вот-вот они смогут одеться в приятные телу ткани и, конечно, начнут делать пиво.

Культура Убейд (VI-IV тыс. до н.э.)

Именно там, на южных берегах Тигра и Евфрата, возникает убейдская культура, ставшая кульминацией этого пути вдоль рек, и именно убейдская культура затем распространится на всё междуречье (она продержится с VI до IV тыс. до н.э., ровно до шумеров). Это их статуэтки так напоминают то ли инопланетян, то ли рептилоидов, что стало поводом для различных теорий инопланетного их происхождения. Сейчас считается, что так изображали богиню-мать, прародительницу богов.

В конце концов, у египтян тоже боги с головами животных, почему бы здесь не быть некой богине-змее в странной шапочке?

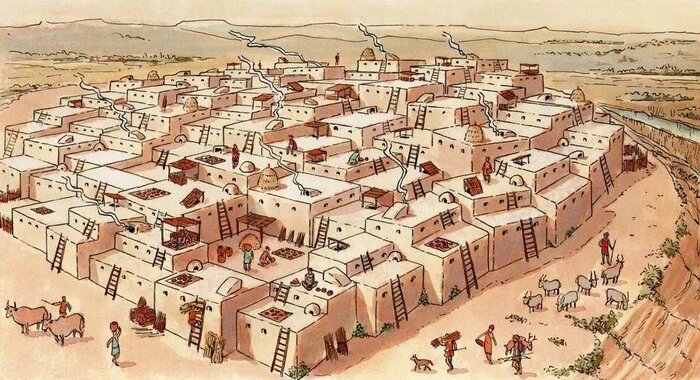

Поселения культуры убейд - это всё ещё простые хижины из тростника и\или кирпича-сырца, расположенные вокруг общего святилища (примерно та же суть будет и у шумерских городов, только масштабом побольше), но эти люди быстро и сильно продвинулись в ирригации и других ремёслах.

Из новаторского: они начинают осознанно выращивать финиковые пальмы, потому что, во-первых, финики весьма питательны (из них делали и лепёшки, и кашу, и пиво), а во-вторых, листья пальм давали тень, в которой можно было выращивать другие, более нежные культуры, например, гранаты, виноград, инжир, нут, чечевицу, лук, зелёный салат, чеснок, огурцы. На полях культуры убейд можно было обнаружить пшеницу, просо, ячмень, лен и кунжут.

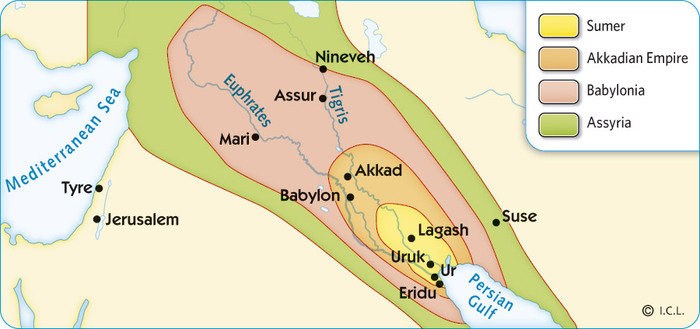

А потом они дошли до Персидского залива, и выяснилось, что прямо там, где реки впадают в залив, местность из сухой долины смерти превращается наоборот в почти болото, где отлично растёт зелень и тростник, а также живут толстенькие буйволы, кабаны и многочисленные болотные птицы. То есть людям всего лишь понадобилось за несколько тысячелетий дойти из Турции до Персидского залива и по пути научиться выживать в знойном аду, чтобы найти идеальное место для будущей цивилизации. Может быть, если бы они сразу оказались здесь, ничего бы у них и не вышло. Но закалённые трудностями, они пришли сюда с боевым настроем, вооруженные нужными знаниями и умениями. И именно тут вот-вот начнут возникать первые настоящие города. Ещё до шумеров здесь возникают те поселения, которые мы будем знать как Ур, Урук, Лагаш, Эриду. Первое время Эриду занимает ведущее положение: поселение здесь появляется уже в середине VI тыс. до н.э.., но к IV тыс. его население составляет уже 10 000 человек.

И здесь сложно сказать, где заканчивается культура Убейд, а где начинается история шумеров. Просто постепенно эти отдельные большие города поглощают поселения культуры Убейд, и то ли вытесняют её, то ли ассимилируют. Возможно, от убейдцев сохранились названия всех этих древнейших городов, которые не слишком хорошо объясняются через шумерский язык. А ещё чаще, чем названия городов, народы перенимают друг у друга названия рек, и действительно, Евфрат на шумерском - 𒀀𒇉𒌓𒄒𒉣 [Buranun], и это не похоже на типичный шумерский принцип, по которому любое многосложное слово состоит из односложных, каждое из которых имеет своё значение.

Происхождение шумеров

Итак, шумеры. Шумеры оказались здесь вдруг во второй половине IV тыс. до н.э. Не будем подробно останавливаться на рассмотрении всех теорий об их происхождении, потому что ни одна из них пока не подтверждается археологически (предполагают и Иранское нагорье, и Индостан, и Бахрейн). Лингвистика тоже не помогает, потому что шумерский язык не родственен вообще ни одному из известных ныне языков.

Себя они называли "черноголовыми", но это нам не даёт ничего, кроме того, что, вероятно, они не были блондинами, и могли быть несколько темнее, чем соседи. Судя по костным останкам, они принадлежали к средиземноморской малой расе европеоидной большой расы, то есть были невысокие, смуглые, с прямым носом и кудрявыми волосами, бородатые и волосатые, такие и сейчас есть в Ираке. Хотя, конечно, с тех пор там кого только не было, поэтому все совпадения случайны и не достойны рассмотрения всерьёз.

Шумерами шумеров назвали уже семиты, и пока лучшей версией считается то, что это они так произносили слово 𒆠𒂗𒄀 [ki-en-gir] ("земля благородных господ"), как шумеры называли свои края. Они вообще, кстати, несли себя выше других и не стеснялись этого. Например, себя они ещё называли словом 𒌦 [kalam], что означало "народ", или даже скорее что-то вроде "приличные люди". А горы, которые располагались по соседству, они называли 𒆳 [kur], что помимо "горы" означало ещё "загробный мир", "варваров", "чужаков" и "дикарей". И мы не будем их за это осуждать, потому что ничего, кроме диких кочевников, с гор к шумерам прийти не могло.

В любом случае, как только шумеры приплыли в Месопотамию, они постепенно вытеснили (и\или ассимилировали) местных, и со временем полностью задоминировали район. Мы говорим, что они "приплыли", потому что они появились сначала на побережье, и сами действительно рассказывали, что откуда-то приплыли. Кроме того, связь с морем подчеркивается их легендой про некое морское существо по имени Оаннес, которое вынырнуло из воды, научило их всему и уплыл назад в море. И, наконец, они принесли с собой легенду о всемирном потопе, который случился когда-то, якобы во времена их предков.

Некоторые связывают этот Всемирный Потоп с концом оледенения, когда море, поднявшись более чем на сто метров, сделало Британию островом, разъединило Россию и Аляску, а также создало Персидский залив, который разрастался в какой-то момент со скоростью один метр в три дня. Так что, быть может, эти люди жили ещё с неолита там, где раньше было дно Персидского залива, и были вытеснены водой к носителям культуры Убейд. А потом рассказывали об ужасном потопе и о своем потерянном рае.

Дописьменный период (IV тыс. до н.э.)

Первое время главным городом оставался Эриду, по легенде именно туда верховный бог Энки назначил править первого царя (его звали Алулим, и правил он якобы 28 800 лет, но с этим мы разберёмся, когда будем изучать шумерскую мифологию). После него правили другие такие же долгожители, до тех пор пока по легенде не происходит потоп, и годы жизни резко не становятся нормальными (вот тут и складывается впечатление, что эти прохладные истории про допотопные времена шумеры принесли из какой-то такой дали и древности, что они успели обрасти всеми этими преувеличениями).

Шумеры начали рыть каналы ещё активнее, чем их предшественники, причем научились делать на них дамбы, чтобы контролировать потоки воды, увеличивать размеры поселений до настоящих городов, и к середине IV тыс. до н.э. на первые роли выходит город Урук.

Урукский период (вторая половина IV тыс. до н.э.)

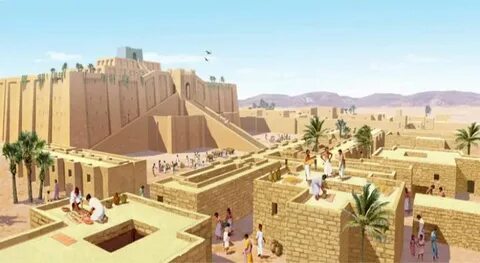

Вот теперь начинает складываться вся шумерская система, какой мы её знаем: огромный храм в центре города, где якобы живёт божество-покровитель, вокруг дома, вокруг домов поля. Каждый город становится самостоятельной единицей на полном самообеспечении, этаким протогосударством.

Как и в Египте, здесь в дефиците было дерево, поэтому, в основном, для строительства использовали глину, из которой делали кирпич-сырец, на обжиг которого просто не было древесины для топлива. В этом беда шумерских городов - они просто расплывались со временем.

Здесь у шумеров появляется колесо, а с ним и гончарный круг, что приводит к падению качества керамики по сравнению с убейдской, но увеличению её количества (так родился масс-маркет).

Становится всё больше еды, появляются излишки, которыми можно торговать, а по оросительным каналам, как оказалось, можно было перевозить грузы. Всё больше усложняется система общественных отношений (как и в Египте тех лет, сложная система поддержки каналов повлекла за собой появление управленческого аппарата - нужно было распределять работу и её результаты), это приводит к расслоению общества. И опять же как и в Египте, в это время здесь складывается система самостоятельных городов с близлежащими угодьями, номов.

Правителей было несколько:

Лугаль - дословно "большой человек", военный вождь, которого выбирали на период войн. Но поскольку войны со временем стали делом постоянным, то и должность эта со временем перестала быть временной и даже стала передаваться по наследству

Энси - это уже ответственный за внутренние дела, он был и главой жречества, и верховным администратором по архитектуре и орошению, и заведующим колхоза, распределяющим урожаи и удои

За обоими стояли совет старейшин и народное собрание, причем в оба коллектива сначала входили как мужчины, так и женщины, потом только мужчины, а потом эти коллективы потеряли влияние

Если же вы были обычным шумером, то у вас могли быть следующие пути развития в карьере:

земледелец (вы трудитесь на земле, никуда не ездите, потому что некогда, вечерами смотрите на звёзды и пьёте пиво, грустите о потерянном рае)

воин (вы всё время в походе, между походами скучаете и свысока смотрите на земледельцев, на привале смотрите на звёзды и пьёте пиво, мечтаете создать новый рай)

ремесленник-торговец (вы постоянно тренируете какой-то навык, чтобы быть лучше других таких же и продать всё, что сделаете, заводите новые связи, узнаёте, где что нужно, и сколько стоит, после удачной продажи идёте в таверну пить пиво и заводить новые знакомства, чтобы создать мини-рай у себя дома)

жрец (вы живёте в храме, умеете эффектно появиться и так же исчезнуть, красиво перерезать горло жертвенному быку, в свободное время смотрите на звёзды, пьёте пиво и размышляете, а был ли вообще когда-то рай)

знатный горожанин (вам повезло родиться в богатой семье, у вас есть рабы, и вы можете получить должность в администрации лугаля или энси, и тогда ваше пиво будет самым вкусным в городе, и настанет рай на земле уже сейчас)

А ещё, кем бы вы ни были, вы бы не носили нижнего белья - его не было ни у мужчин, ни у женщин. Зато на талии всю жизнь у них был завязан прямо на теле магический двойной шнурок, отгоняющий злые силы. Мужчины носили тонкую тунику без рукавов из овечьей шерсти и набедренную повязку с бахромой на одной стороне. Если было жарко, надевали только эту повязку, а если было очень жарко, то не надевали и её, ходили голышом. Женщины носили такую же тунику, но длиннее и иногда с разрезами, голышом не ходили даже в жару. На ногах носили сандалии и сапоги, но в храм заходили только босыми. Женщины подводили глаза, и оба пола по мере достатка носили украшения.

Дом среднего шумера был одноэтажным, где комнаты располагались вокруг дворика с алтарём в честь предков (на ранних этапах там этих предков и хоронили). Сидели на связках тростника, спали на циновках. У богатых шумеров могло быть два этажа, а также настоящие стулья и кровати.

Необходимость контролировать запасы привела к появлению рисунков - пиктограмм, которые стали первым шагом на пути к письменности. Из самых ранних записей известно, что выращивали ячмень, полбу, пшеницу, финики, разводили овец, коров, ослов, коз, свиней, собак, ловили рыбу, охотились на газелей, оленей, туров и львов. Использовали горны, прялки, лопаты, мотыги, плуги, сани, повозки и лодки.

Таблички говорят, что в городе Гирсу 15 000 женщин работали на текстильном предприятии. Другое предприятие производило 1100 тонн муки в год, также там делали хлеб, пиво и льняное масло, и на нем работало 134 специалиста и 858 работников, из которых большинство были женщинами. Денег еще не было, поэтому платили едой и товарами: МРОТ составлял 20 литров ячменя в месяц, плюс два литра масла в год и два килограмма шерсти в год. Бригадир получал то же самое, но в двойном размере.

Бедняком желательно было не становиться, потому что в долг давали под 30 процентов, и неудивительно, что к концу периода расслоение населения было уже значительным.

А те, у кого было свободное время, изучали ночное небо, что привело к появлению астрономии и созданию календаря. Совершенствание архитектуры и других технологий положило начало математике (шумеры заранее доказали теоремы Эвклида и Пифагора, создали таблицу умножения). Их шестидесятиричная система счисления до сих пор в ходу - у нас 12 месяцев, 60 секунд, 60 минут, 24 часа и 360 градусов.

Считается, что шестидесятиричная система возникла так: большим пальцем считали фаланги других пальцев, по три на оставшиеся четыре пальца, итого двенадцать. Завершая круг, загибали один палец на другой руке, итого пять кругов, 12 умножить на 5 получается 60.

Раннединастический период (III тыс до н.э.)

Кочевые племена, в отличие от шумеров, конечно, не были земледельцами. Из-за этого они смеялись над шумерами ("эти шумеры вообще обабились, вы видели? Они даже носят бусы!" Кочевники считали, что настоящий мужик должен бегать по степи, спать на камне и есть живую корову, запивая молоком из другой коровы. И вот эти настоящие мужики, кочевники, нападали на земледельцев, которые, защищая свои запасы, не могли убежать, и отбирали эти запасы. И убегали в никуда.

Когда шумеры открыли для себя медь, а затем и бронзу, это позволило им делать прочные мечи, а также наконечники для копий и стрел, и набеги кочевников стало отбивать проще и эффективнее. Правда, оказалось, что так ещё проще и эффективнее воевать и друг с другом. Например, за территории под посадки, потому что номы окончательно стали городами-государствами, земледельческие угодья становились всё больше и уже начинали сталкиваться друг с другом. Народу-то всё больше, а Месопотамия не резиновая. В процессе войн за грядки шумеры приходят к интересной мысли, что если соседа не убить, а привести к себе, его можно заставить работать на своих полях, так появляется рабовладение.

Для сравнения: Древний Египет уже в конце IV тыс. до н.э. смог объединиться в единое государство, здесь же до такого ещё далеко.

В начале III тыс. до н.э. на северных берегах Тигра и Евфрата появляются семитские племена аккадцев, которые тоже начали знакомиться с достижениями шумерских специалистов, и это последним ещё аукнется. Но пока они больше заняты друг другом.

Не буду перечислять все междоусобные войны, потому что это скучно, поэтому пройдемся только по основным вехам. В начале III тыс. до н.э. в заварухах побеждали лугали из Киша, но Гильгамеш из Урука восстал, и сделал это так удачно, что попал в легенды (например, подвиги Геракла очевидно возникли под влиянием мифов о Гильгамеше, оттуда же поиск цветка бессмертия, который у Гильгамеша отберёт змей и многое другое).

Исторический Гильгамеш - современник Джосера и Имхотепа, которые построили первую в Египте ступенчатую пирамиду (XXVII в. до н.э.).

Потом на смену Уруку пришёл Ур, торговый и рыбацкий город, богатый рыбой, устрицами и черепахами. Это был порт, куда завозили всё то, чего не хватало у шумеров (а такого было огого сколько), так он и возвысился. Шумеры продавали зерно, фрукты и овощи, которых у них было в избытке, а получали сырьё, например, медь с гор Загроса и с Кипра, олово и лазурит из Афганистана, серебро с Таврских гор, золото из Индии и Египта, простую древесину из Ирана и ценный кедр из Ливана. Из Индии они привозили специи и драгоценные камни. Возможно, осознавая свою зависимость от благ чужих земель, шумеры не были враждебны к иностранцам, принимали их в свои ряды, нужно было, видимо, только доказать, что ты не совсем дикарь.

В центре Ура стоял большой храм - зиккурат, который также был главным общественным учреждением, включавшим архив, склад, дворец, суд и администрацию. Во время религиозных праздников по лестницам к вершине зиккурата двигались процессии. В комнатах внутри жили священнослужители.

Каждый год на праздник правитель брал в жены невинную жрицу, которая символизировала богиню Инанну, и так даровала и правителю, и всей шумерской земле плодородие. Изначально, кстати, положение женщин у шумеров было более чем свободным: они могли разводиться, выходить замуж за нескольких мужчин одновременно, измена жены не считалась большим проступком (но уже к концу III тыс. до н.э. женская неверность стала караться смертью).

Возможно, шумерские города были примерно такими же как любые восточные города сегодня - лабиринт улочек, где-то вдалеке возвышается храм, а сердце города - рынок, где яркими россыпями лежат овощи и фрукты, ткани и драгоценные камни, кто-то торгуется, кто-то пытается продать всё, что есть, кто-то пытается что-то украсть, пахнет специями и ароматическими маслами. Возле таверн, в тени сидят группы людей, потягивающих ячменное пиво через соломинки.