Code Red. Годовщина эпидемии сетевого червя

Утро 15 июля 2001 года для аналитиков компании eEye Digital Security Марка Мэифрета, Райана Перми и Райли Хассела выдалось непростым. Ребята как раз допивали очередную порцию газировки Code Red Mountain Dew, когда в лабораторию стали поступать предупреждения о массовом распространении нового компьютерного червя. Не мудрствуя лукаво, парни назвали вредонос в честь своего любимого напитка – “Code Red”. Так эта угроза получила свое имя, которое многим жертвам червя запомнилось надолго — буквально за несколько дней Code Red захватил Интернет.

Как выяснилось позже, распространение червя началось еще 13 июля 2001 года. Малварь использовала уязвимость веб-сервера Internet Informatiom Server, заключающуюся в классическом переполнении буфера. Несмотря на то, что за месяц до описываемых событий корпорация Microsoft выпустила заплатку для этой уязвимости, далеко не все администраторы вовремя установили обновление. Указанное обстоятельство и послужило основной причиной полномасштабной эпидемии.

Уязвимость скрывалась в библиотеке idq.dll, в которой был реализован функционал ISAPI — службы индексирования Windows 2000 Server. В частности, эта библиотека отвечала за обработку административных скриптов (с расширением .ida) и файлов запросов данных — Internet Data Queries (*.idq). В модуле, связанном с обработкой входящих URL-запросов, и обнаружилась ошибка переполнения буфера, вызвав которую, злоумышленник мог выполнить на сервере произвольный код.

Червь устанавливал соединение с HTTP-портом 80 на компьютере со случайно выбранным IP-адресом (в те времена очень немногие серверы использовали HTTPS) и отправлял туда GET- запрос следующего вида:

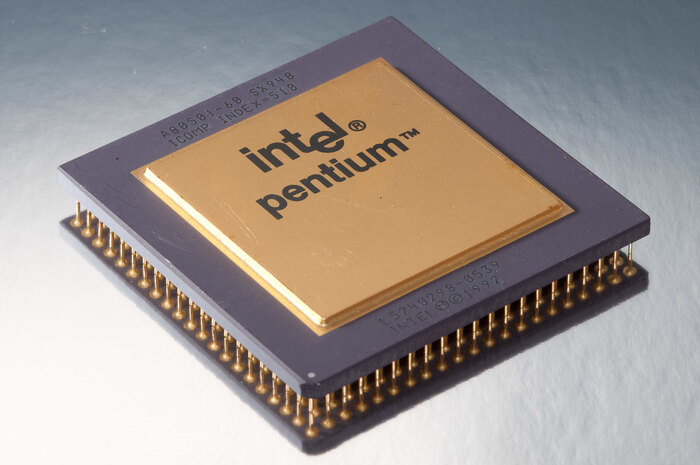

Если на целевой машине был запущен IIS, обрабатывающая запрос библиотека idq.dll воспринимала все, что идет после последней литеры “N”, как шелл-код, и благополучно запускала его. В те времена Windows не использовала механизм ASLR (Address Space Layout Randomisation), поэтому все загруженные в память библиотеки на всех машинах под управлением этой ОС использовали одно и то же адресное пространство. Ошибка в idq.dll направляла поток выполнения вредоносного кода в произвольное место памяти по выбору злоумышленника. Кроме того, Windows 2000 не поддерживала DEP (Data Execution Prevention), поэтому любой помещаемый в стек код мог выполняться вслепую, даже если стек предназначен для хранения данных, а не кода. Чем и воспользовались вирусописатели. Несмотря на то, что уязвимость присутствовала в компоненте службы индексирования, для ее использования совершенно не требовалось, чтобы сама служба была запущена на атакуемом хосте. Содержавшая ошибку библиотека автоматически загружалась в память при старте IIS, и соответствующее обращение к серверу в любом случае вызывало удаленное выполнение кода.

По большому счету, червю было плевать, запущен ли на атакуемом хосте IIS, и является ли он вообще веб-сервером. Запрос либо обрабатывался, либо нет. В логах многих серверов, работавших под управлением Apache, админы позже обнаруживали тот самый странный запрос с большим количеством символов “N”. Более того, само тело червя целиком содержалось в передаваемом запросе — малвари не нужно было заботиться о стабильности соединения, не требовалось скачивать или запускать какие-то исполняемые файлы, устанавливать связь с управляющим сервером или предпринимать какие-либо дополнительные действия. При выполнении кода из GET-запроса сервер заражался мгновенно и червь начинал действовать.

Запустившись на зараженном веб-сервере, Code Red в первую очередь дефейсил расположенный там сайт: на его главной странице появлялась надпись «HELLO! Welcome to www.worm.com! Hacked By Chinese!».

Следующие действия червя зависели от текущего числа. С 1 по 19 число каждого месяца вредонос занимался исключительно самораспространением: он опрашивал доступные в Интернете серверы, отправлял на них соответствующий запрос. Для этого на зараженном хосте создавалось 99 параллельных потоков, в каждом из них формировался список новых компьютеров-жертв, которым отправлялись HTTP-запросы.

С 20 по 27 число Code Red выполнял DDoS-атаки по списку намертво зашитых в нем IP-адресов, среди которых присутствовал адрес сайта Белого Дома. Именно поэтому исследователь Кеннет Д. Эйхман, первым обнаруживший способ борьбы с червем, в благодарность был приглашен на прием в спасенный им от атак вредоноса Белый Дом.

C 28 числа и до конца месяца малварь не делала вообще ничего — даже компьютерным червям нужны выходные.

Хотя массовое распространение червя было зафиксировано 15 июля 2001 года, своего пика оно достигло через 4 дня — 19 июля было заражено более 359 тыс. серверов. Позже, когда администраторы все-таки начали устанавливать на свои серверы рекомендованные Microsoft обновления безопасности, эпидемия понемногу пошла на убыль, хотя чуть позже появилась вторая версия Core Red, имевшая другую полезную нагрузку и использовавшая в GET-запросе символы “X” вместо “N”.

Из всей этой истории можно сделать два важных вывода. Первый — что своевременная установка патчей, которая была так важна 21 год назад, не потеряла своей актуальности и сейчас. Второй — то, что Code Red не шифровал файлы на дисках, не воровал пароли и не уничтожал данные, можно назвать чистым везением. Именно благодаря относительной «безобидности» червя эпидемия обошлась без серьезных последствий. А ведь они могли бы быть намного более печальными, если бы злоумышленники преследовали иные цели.

Оригинал

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!