Мне бог послал секретаршу по имени Рут, и я до сих пор не знаю, что делать, если надо сказать, чтобы поговорили с Рут.

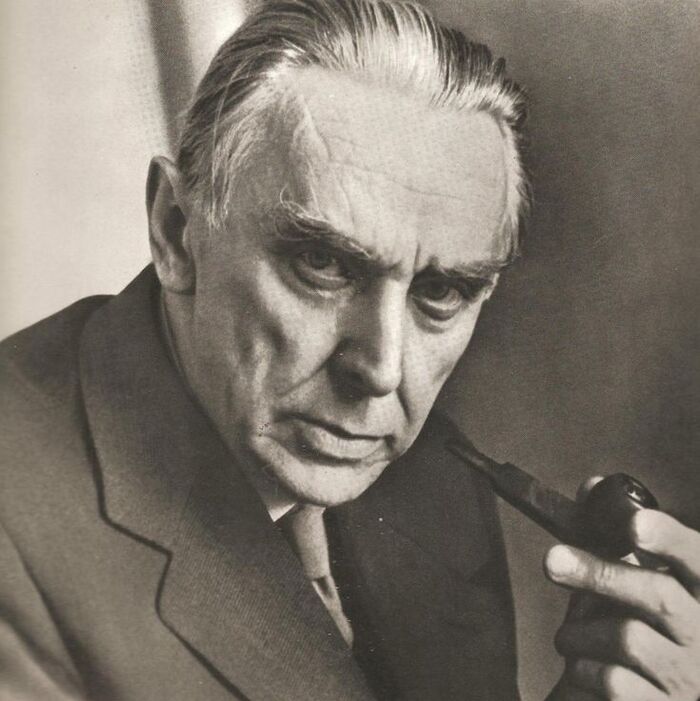

К.Федин — К.Симонову

В начале 1952 года главный редактор «Литературной газеты», знаменитый поэт и драматург Константин Симонов, сдает в журнал «Новый мир» первую часть романа «Товарищи по оружию». Главреду Твардовскому текст нравится, но — хорошо бы рукопись прочел Федин. Этого хочет и сам автор.

Зачем?!

Разве нужен какой-то еще советчик профессионалам такого уровня, как Симонов и Твардовский? Они сами редакторы, да не простые, а главные. Чего вы тянете резину, если текст вам по душе: отправляйте его на верстку, и дело с концом. Публика будет счастлива, автору начислят гонорар, коллектив журнала честно отработает зарплату, делов-то.

Страна получит новое произведение, безупречно советское и патриотичное, во всех отношениях полезное, особенно для молодежи.

Верно?

Да, «Товарищи по оружию» — первый опыт Симонова в крупной прозе, но сами подумайте: разве он к тому моменту писать не умел? В пятьдесят втором Симонов — ослепительно яркая звезда советской литературы. Его стихи знают наизусть, пьесы идут по всей стране, уже три фильма снято по его сценариям; он еще и журналист, каких в СССР по пальцам сосчитать, имея в виду и популярность, и что человеку позволено. Кстати, журнал «Новый мир» Симонов четыре года возглавлял прежде Твардовского.

И рассказы его недурны, а некоторые так просто хороши. Что ему стоит, с его-то опытом, роман сочинить, тем более, про войну, вот уж симоновская коронная тема.

Куда ему этот Федин?

Да вы просто их сравните: молодую прекрасно образованную советскую звезду, которой все дороги открыты — и беспартийного дедушку с мутным прошлым, да еще без профильного диплома (и, кстати, без диплома вовсе).

Нет, вы сравните.

Константин Симонов. 37 лет. Мать — княжна Оболенская, отец — царский генерал. Образование: Литературный институт и аспирантура ИФЛИ. Орден «Знак Почета», шесть (!) Сталинских премий за литературные достижения (боевые награды не считаем). Официальный статус, напомним: главный редактор «Литературной газеты».

Как говорится, «жизнь удалась».

И Константин Федин. 60 лет. Из саратовских мещан. Образование: три курса коммерческого института. После революции — журналист, писатель, редактор. В 1921-м вышел из РКП(б), заявив, что партийные обязанности мешают «все силы отдать писательству». И немедленно встрял в группировку «Серапионовы братья», провозгласившую такую оголтелую аполитичность («Я не коммунист, не монархист, не эсер, а просто русский» (с) Зощенко), что уже к концу тридцатых даже упоминания о «серапионах» стёрты из советского информационного поля. А сказать открыто, что этих вольных российских эстетов опекал буревестник революции Горький, было вообще за гранью инстинкта самосохранения.

Именно за такие поползновения в мемуаре «Горький среди нас» Федин пережил травлю сразу после войны: ему вменили «искажение образа Горького» и излишне комплиментарные портреты кого не надо. Тем не менее, Федина отнюдь не расстреляли два раза, а дали ему два ордена Трудового Красного Знамени. Официальный статус: руководитель секции прозы Московского отделения Союза писателей СССР. Так-то.

Ларчик просто открывался. Дедушка Федин был — сильный и умелый словесник, которым восхищались такие разные люди как Замятин, Ахматова и Пастернак; его целый Бунин держал за равного (ну, хотя бы делал вид). Федин вообще фигура драматическая: недопонятая, трактуемая однобоко, и потому в наши дни заплёванная. Ну, это дело житейское: и не в таких плевали либералы, встав у руля литературного процесса. И нас еще заплюют, если заметят, конечно. И пускай. Валяться в одной луже с Достоевским и хотя бы тем же Фединым — кто-то против?..

Ладно, мы сейчас тоже о грустном, но другом — о качестве текста.

Как вы уже наверное догадались, Константин Федин был известен в кругу коллег способностью развинтить любую писанину на запчасти и объяснить, что с ней не так, и что не так с ее автором. Громкая (международная!) писательская слава Федина осталась в двадцатых-тридцатых, зато в ипостаси редактора-составителя, консультанта, наставника молодых и вообще Старого Мастера, а иногда доброго волшебника, ему мало нашлось бы равных.

Симонов с Твардовским именно потому и хотели показать текст Федину: они были профессионалами.

Будущие «русские советские классики» твердо знали, что создание художественной литературы это (сколь бы ни корбило некоторых читателей от моего определения) сумма технологий. Вернее, две группы технологий, которые писатель должен освоить. Первая — как собирать слова в такие цепочки, что обеспечат правильную упаковку и эффективную передачу смыслов. Вторая — как сделать из себя человека, способного уверенно овладеть первой группой и не ронять планку качества.

Велик соблазн небрежно бросить: мол, все-таки, речь о пресловутых «продвинутых технологиях, неотличимых от магии». Но, извините, настоящая магия слова начинается там, где вступает поистине умелый шаман. И самое изысканное литературное колдовство зачастую выглядит на письме вовсе не бисерным плетением словес — а, напротив, смотрится столь незатейливо, что публика морщит нос, не различая, какая трудная работа стоит за «неслыханной простотой». Обычно в пример я ставлю повесть Курочкина «На войне как на войне», где обманчивая скромность синтаксиса может здорово сбить с толку; а ведь это шедевр, и подумать страшно, какими мучениями добыта автором воздушная легкость слога.

Главная опасность тут — можно заиграться и «пересушить» текст до состояния шершавой заурядности. По иронии судьбы, именно перегнув эту палку, сам автор словосочетания «неслыханная простота» окончательно запорол и без того далекий от идеала роман «Доктор Живаго».

Но среднему автору до той живаги было и будет — до Луны пешком. При взгляде на типичный нынешний текст, ничто кроме извечного «мы ленивы и нелюбопытны» не мешает читателю поднапрячься да прочесть страницу-другую вслух — и ужаснуться тому, как уныло скрипят песком на зубах строки. С каким неуважением к русскому языку и конкретно к тебе, любимому, дорогому нашему читателю — ах, как благодарил тебя автор, рассыпаясь в дифирамбах на сайте самиздата! — это сделано.

Но если, допустим, в девятнадцатом веке корявость и невычитанность прозы худо-бедно объяснялась хотя бы отчасти тем, что литературная индустрия только вставала на ноги, то в двадцать первом беда другая. Увы, хорошо отработанная за полтораста лет технологическая цепочка безнадежно порвана в нескольких местах.

Нынешний роман в принципе никогда не «вылёживается» (а ведь рукопись надо выдержать в столе хотя бы полгода); редактируется он в лучшем случае самим автором, которому, увы, наступило на ухо крупное млекопитающее семейства медвежьих; и, что самое страшное, мы ударились в такую махровую ересь как «бета-тестинг» на читателях, чего делать нельзя вообще — не должен читатель видеть черновик ни при каком раскладе. Но весь самиздат и жив-то, собственно, монетизацией «проды», являющей собой, как правило, непростительно грязный черновой материал. На этом писательском навозе самиздат расцвел.

И цветет теперь, и пахнет.

В общем и целом современная русская проза, что откровенно коммерческая, что с претензиями, существует точно как ее припечатал Ленин сто семнадцать лет назад — исходя из «старинного полуобломовского, полуторгашеского российского принципа: писатель пописывает, читатель почитывает».

И не потому что писатель такая ленивая тварь (хотя куда без этого, чего уж там, поглядите хоть на меня), а просто, как метко сказано Лениным в той же статье, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Общество переехало в интернет — и само не заметило, как интернет навязал ему абсолютно перверсивную модель потребления текстов, а общество ничтоже сумняшеся навязало этот квир своим писателям.

И те вываливают на публику черновики, наструяченные, в самом лучшем случае, чистым беспримесным канцеляритом. А публика — хавает и восхищается.

Только не надо думать, будто в Советском Союзе такой содомии не было; еще как было, просто ее считали делом полупочтенным и уж точно не нормой. Почти каждому случалось халтурить, вынужденно (текст нужен вчера) или намеренно (да пошло оно все к черту), но это звали именно халтурой.

А когда обстоятельства позволяли спокойно, без авралов, сделать из текста вещь — советские писатели шли строго по технологии. Давали рукописи вылежаться и тем временем искали «свежую голову».

Твардовский еще и подтолкнул Симонова к хорошему технологу.

И был более чем прав.

Под пристальным холодным взглядом Федина проявилось много неожиданного: того, что смутно чуяли оба Главных Редактора Нового Мира И Всего Такого, но сами не могли сформулировать. Для чего и позвали Старого Мастера. Он все понял и очень деликатно объяснил.

Ну, что значит «деликатно»... С легким недоумением, поскольку явно ждал от автора большего и лучшего. Но, типа, видали мы и не такое, а парень ты хороший, ориентируешься в целом правильно, из тебя будет толк.

А мог бы за шкирку — хвать, и — носом его, носом.

«...При первом чтении письма Федина, — вспоминал Симонов, — мне показалось, что при всем своем доброжелательстве он был достаточно строг ко мне, и я с благодарностью воспринял эту строгость. Лишь много позже я понял, что в своих оценках некоторых сторон моего сочинения Федин был тогда скорее благоразумно снисходителен... В сущности, он требовал от меня только такого, что, приложивши старания, я был в силах сделать в то время. А ведь куда как просто было бы, не вдаваясь в подробности, потребовать от меня того, чего я не в силах был тогда сделать. На это, наверное, не понадобилось бы и двух страниц».

Федин потратил на разбор текста двенадцать больших листов, плотно исписанных с двух сторон.

Неспециалисту трудно наверное понять — как это у Симонова, который из своих тридцати семи лет почти двадцать (!) писал и публиковался, вскрылись нелепые ошибки, характерные для писателя, только-только входящего в профессию.

Отдадим Симонову должное, он на тот момент уже понял, что прозаический текст это ритм. Но ему пока невдомек, что прозаический текст это еще и звук.

Не слышит он музыку русской речи в прозе. Что-то такое начал подозревать, но в основном — не слышит. Более того, стараясь принудительно ритмизировать текст (чисто поэтическими инструментами, вот уж общая беда всех поэтов, идущих в прозу) в тех местах, где, как ему кажется, без ритма совсем никуда (а на самом деле там проблема со звучанием), Симонов мимоходом окончательно портит звук.

Надо сказать, постигая «сумму технологий» дальше, автор может допрыгаться до такого просветления, что чувствовать ритм и понимать звук — развлечение для «чайников», а настоящему колдуну яснее ясного: текст это вообще графика. Тут автор обычно пугается: а я в порядке?

Нет, все нормально. Значит, тебе уже не надо текст слушать, ты наконец-то научился его видеть.

То, что в случае Симонова прозрение сильно запоздало, вовсе не удивительно. У молодого Симонова была довольно суматошная, плотно насыщенная событиями жизнь, в которой он далеко не всегда принадлежал себе. Хватит и того, что с 1939-го ему на плечо легла портупея, а на голову посыпались военные приключения. Тем не менее, именно в роли военкора Симонов начал экспериментировать с прозой, осторожно, шаг за шагом пробуя уйти от очерков на территорию рассказа. У него получилось, и местами даже здорово. К счастью, от успехов не закружилась голова. Он понимал свою неопытность и был готов учиться дальше.

Правда, его подпортила газетная работа с ее вечной бешеной гонкой. Через год после войны Симонова назначили главредом «Нового мира», и он поначалу взялся за дело лихо, а потом (с возрастом и опытом, когда дошло, каким был лопухом) сгорал от стыда, поскольку «...я тогда был уверен, что нет ничего на свете, чего нельзя сделать за три дня».

Одним из членов редколлегии оказался как раз Федин, тогда-то они и сблизились впервые, — и молодой горячий Симонов удивлялся, чего тот вечно тормозит и копается. А Федин, вместо того, чтобы просто гавкнуть на молодого-горячего (ему бы сошло с рук) — аккуратно подводил неофита к пониманию, как работает журнальная механика.

Мы бы не знали об этом, не расскажи Симонов сам.

И, конечно, мы бы не знали, какой мастер-класс устроил Федин в 1952-м (чуть ниже увидите), не опубликуй Симонов впоследствии фрагменты того самого письма на двенадцати листах. С разрешения Старого Мастера, конечно. А тот сказал: ну, это ведь и правда может быть полезно начинающим авторам, пусть посмотрят... Если ты действительно хочешь.

Симонов действительно хотел. Согласитесь, прекрасное и, увы, редкое качество — когда человек умеет понимать свои ошибки, признавать, исправлять, и без стеснения рассказывать о них тем, кто идет следом. Для пользы дела.

Я знаю множество авторов обоего пола, органически не способных к этому. Будто их, индюков надутых, такими нарочно вырастили, как необходимое условие для превращения в Великого Писателя Земли Русской. Собственно, их так и звали всегда, только в советское время обычно — ВелСовПисами, а в постсоветское — ВэПэЗэЭр...

Итак: что сделал с рукописью Федин? Да в общем-то нормальный, просто очень подробный, «редакторский разбор», когда текст раскладывают на составляющие и анализируют по нескольким линиям: центральная идея, общая связность фабулы и сюжета, отдельно сам сюжет, герои, язык. Тем, кто не читал «Товарищей по оружию» (и не надо, возьмите лучше «Живые и мертвые»), про идеи и героев будет неинтересно. А вот что Федин говорил про язык автора...

Это надо на скрижали.

Это в школе надо проходить.

***

«В прозе можно влиять на восприятие читателя качеством слова не менее, чем в поэзии, — окраской слова, музыкой, ритмом речи, ее строем. Я говорю пошлые вещи, но говорю потому, что мне кажется, Вы не всегда придаете своему орудию должное значение. Надо больше увлекаться самим письмом.

Возьмите одну фразу на странице 81-й — о Маше и Синцове. Какая коллекция деепричастий! «Продолжая сидеть», «продолжая смотреть», «свешиваясь», «двигаясь», «прикрыв», «держась» — все в куче! Не верится, что это одна фраза…

Многое зависит вовсе не от Ваших качеств писателя, но от невнимательности. Язык художника относится к предметам, требующим долгого обдумывания даже от очень талантливого писателя, медлительность тут не в укор и не в умаление таланта. Вы, скажем, совсем не замечаете довольно коварных «сдвигов», получающихся от связи причастий с предлогами — «на», «за», «от»: «от сидевшего», «на стоявшую», «за тянувшимся», «от хлеставшего». Допускается сочетание — «с Ритой». Мне бог послал секретаршу по имени Рут, и я до сих пор не знаю, что делать, если надо сказать, чтобы поговорили с Рут. В «Городах и годах» у меня есть Рита, я порядочно помучился, чтобы ни разу не сказать так, как Вы.

Бросается в глаза, как много употреблено лишних слов. Обычно это мало что выражающие газетные речения, не несущие никакой службы. «В сущности», «тем более», «по меньшей мере», «больше того», «как ни странно», «разумеется»… Художнику не следует допускать широко распространенных фразеологических оборотов, если этого не требует характеристика героев.

Такие выражения лишены иногда просто смысла. «Предельно кратко выраженная сумма взглядов…» — о чем здесь речь? «А пальто стоило целое состояние» — это не дает нужного представления о драгоценности пальто в лагере испанских беженцев, у которых не было ни целого, ни полцелого состояния.

У Вас есть обороты, идущие от ораторских приемов: «…немалая, и даже очень немалая роль…» Очень часто употребляется типично ораторское вводное предложение, начинающееся словами: «а то»: «…если он пишет — а то, что он писал, было…» и т. д. Есть, наконец, своеобразные фигуры кокетства — не могу их иначе назвать: «…умер, и его нельзя возвратить к жизни как раз потому, что он умер». Такая фигура не только алогична, она не остроумна и плоха по вкусу... Или: «представления не мог дать ни один возвышающийся в степи предмет. В степи не было никаких предметов…» При ваших возможностях образно описывать реальный мир нет надобности в подобном кокетстве.

С укоренившимися оборотами, которых мы у себя часто не замечаем, в живой речи, надо вести войну на страницах книг, корчевать их без пощады, иначе они укоренятся и в письме. «По его расчетам, а расчеты у него были всегда точные…» — эту интонацию оратора, говорящего слова, чтобы на ходу выиграть время для мысли, надо упразднить. Когда пишешь прозу, есть время подумать.

У Вас все данные для того, чтобы можно было говорить о стиле Симонова. Этот момент наступит тем скорее, чем медленнее Вы будете работать над манерой своего письма, над фразеологией, языком и словоупотреблением…

Описания надо делать концентрированно: взять главное и поставить в середину, пренебрегая доскональностью, которая иногда появляется либо от незнания, либо вследствие чересчур большого авторского знания предмета. Автору бывает ведь лестно покрасоваться перед читателем своими знаниями, и он начинает выдавать весь товар лицом…»

***

Сейчас, через семьдесят лет, видно, например, что те приемы, которые Федин назвал «ораторскими» и упрекнул автора в кокетстве, это скорее неумелые попытки грубой ритмизации текста поэтическими средствами. Симонов не хотел «сделать красиво», он лишь пытался раскидать по абзацам ясно различимые опорные точки; просто все шло на уровне бессознательного, на голом инстинкте типа «слово хочет встать здесь» — и потому только портило дело, выставляя автора пафосным идиотом.

Скажем ему спасибо хотя бы за то, что он не втыкал такие верстовые столбы в каждое предложение.

И отдельное спасибо за то, что все понял — и сделал выводы.

Индивидуальный «стиль Симонова» никогда не проявится даже вполовину так ярко, как можно говорить, допустим, о стиле, которым сходу заявил о себе почти что ровесник нашего героя Солженицын (и все растратил, когда осознал себя ВПЗР; едва автор становится ВПЗР, тут литературе конец). Но год от года звучание симоновской прозы будет все более уверенным и узнаваемым.

Думается, урок Федина не прошел даром.

И ученик не забыл учителя.

«За его письмом стоял большой труд, — говорил много позже Симонов, — потраченный им всецело на меня, на то, чтобы помочь мне стать писателем. Я при всей своей литературной незрелости был все-таки достаточно опытен, чтоб понять меру этого труда, понять, что прочесть мою рукопись так, как дважды прочел ее Федин, и написать о ней так, как он написал, значило истратить на литературное воспитание, в общем-то, начинающего прозаика Симонова не часы и даже не дни, а, очевидно, две или три недели, оторванные от собственной работы, от собственной фединской прозы. Труд такого рода всегда в той или иной мере – жертва, всегда самоотречение. Но в данном случае мера этой жертвы поразила меня и оставила благодарным на всю жизнь».

Как мы теперь знаем, жертва была не напрасной: Симонов стал писателем.

И даже хорошим.

***

Так это делалось в СССР — и так это должно быть, когда соблюдается технология. Так получаются хорошие литераторы из одаренных, но пока неумелых. Так начинающий автор не тратит время на то, чтобы самостоятельно изобретать трехколесные велосипеды (двухколесные он будет плодить все равно до конца своих дней, и бегать с ними к приятелям, и удивляться, что у них такие уже есть; это нормально, это тоже зашито в технологию).

А технология, как видите, вполне доступна любому.

Просто надо ее соблюдать.

И одну реплику Старого Мастера стоило бы набить девяноста девяти из сотни нынешних писателей на животе. Вверх ногами, чтобы удобно было — опустил глаза, а там написано:

«В прозе можно влиять на восприятие читателя качеством слова не менее, чем в поэзии, — окраской слова, музыкой, ритмом речи, ее строем.

Я говорю пошлые вещи, но говорю потому, что мне кажется, Вы не всегда придаете своему орудию должное значение.

Конст.Федин»