- Вот тут была ПЕРВАЯ ЧАСТЬ, где я спрашивала, подходит ли такой формат исторических длиннопостов. Оказалось, что подходит, так что теперь у меня есть грандиозный план пройтись по истории всего мира, хе-хе-хе

Пока что мы находимся в фазе так называемого додинастического периода, который только ещё подводит нас к самой мякотке, о которой все наслышаны: к пирамидам, фараонам, Клеопатре и скарабеям.

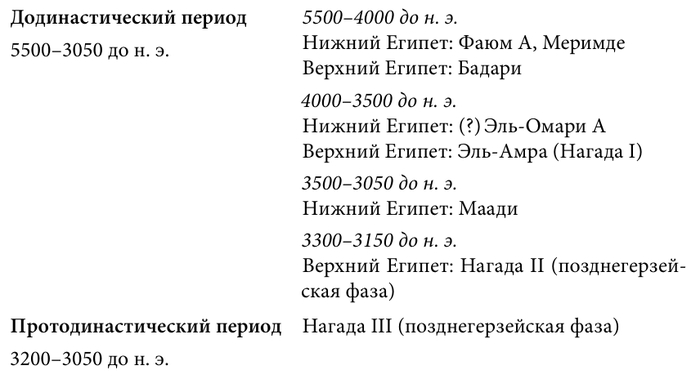

А пока у нас есть только священный Нил, на берегах которого живут какие-то люди, и у них потихонечку происходит становление цивилизации. Вот примерная периодизация того, о чем мы сейчас говорим (можно её сейчас проигнорировать, если не собираетесь гуглить каждую культуру в подробностях):

В первой части мы обсудили самый ранний период (VI-V тыс. до н.э.), когда группы людей, живших по берегам Нила, кочевали туда-сюда в зависимости от сезона, уровня воды, количества рыбы, дичи и растений, и питались охотой, рыболовством и собирательством.

Эти группы сложились из каких-то неизвестных местных товарищей, к которым присоединились афразийские пришельцы из засыхающей Сахары. Очевидно, что афразийцы были многочисленнее и влиятельнее, раз навязали региону свой язык.

Афразийская языковая общность распалась тогда на множество групп, среди которых, кроме египетской, можно выделить берберскую, чадскую (например, язык хауса), кушитскую (например, сомалийский) и, конечно, семитскую (аккадский, арамейский, еврейский, арабский языки и многие другие).

Судя по находкам орудий, эти люди уже открыли для себя зерно и измельчали его, чтобы удобнее было есть. Открыли его, скорее всего, и афразийцы ещё в Сахаре, и местные на берегах Нила. Но уже вместе, в V тысячелетии до н.э., они совершили прорыв в сторону развития осознанного земледелия с ирригацией, а с ними и в сторону оседлости.

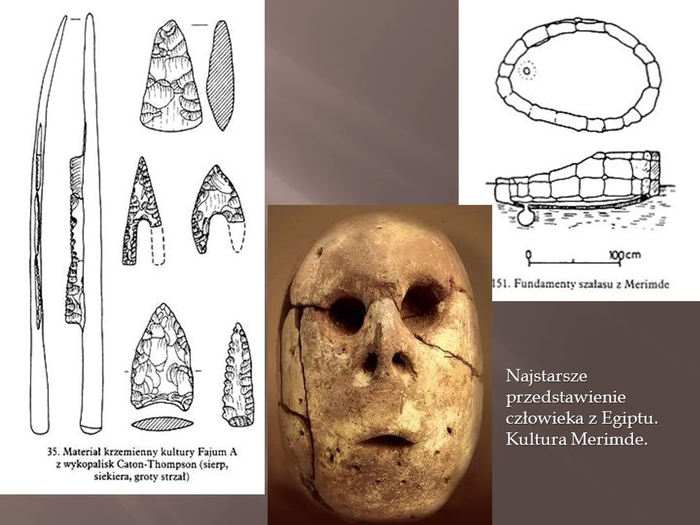

Впрочем, говорить, что это уже египтяне, было бы странно. Прото-египтяне - возможно. Вот, например, одна из самых знаменитых находок того времени - голова из Меримде (относится к бадарийской культуре) - пока ещё, мягко говоря, совсем не похожа на то, что мы потом будем наблюдать в древнеегипетском искусстве.

В это время на территорию будущего Египта начали активно проникать всякие полезные штуки с Ближнего Востока, которые внесли большой вклад в ускорение развития местной цивилизации. Возможно, революционное изобретение орошения системой каналов как раз оттуда и пришло. Так же сложно определить, под влиянием извне, или исключительно по внутренней мотивации, но в начале IV тыс. до н.э. в будущем Египте появляется такое достижение техники как мотыга.

Ирригация и мотыга повысили урожайность настолько, что кратно увеличилось количество запасов зерна, и кочевать стало окончательно невозможно. Кто это всё таскать-то за собой будет? Скоро оседлость достигла такого уровня, что вокруг поселений начинают появляться стены. То есть, конечно, в этом замешана не только оседлость, но и наглость соседей. И тот факт, что у людей появилось, что красть.

Появилась частная собственность в больших количествах, а с ней и первые знаки на предметах, обозначающие, кому предмет принадлежит. Отсюда уже до письменности рукой подать, но тут опять возникает вопрос, догадались ли до этих знаков сами, или подсмотрели в Месопотамии. Впрочем, какая разница?

Благодаря тому, что у кого-то собственности становилось больше, а у кого-то меньше, появилась разница в захоронениях - у кого-то они крупнее, и даже с положенными покойнику предметами, у кого-то мельче. Таким образом, считается, что с середины IV тыс. до н.э. можно говорить о расслоении прото-египетского общества и о появлении знати.

В это время активно происходило, становление религии. Учитывая, что изначально те люди, которые пришли на Нил, были кочевыми охотниками, логично, что у них должна была быть какая-нибудь вера, свойственная стандартным кочевым охотникам. Применив общие знания о том, в кого верили кочевые охотники, которых застали исследователи, мы придём к выводу, что это должны были быть тотемы и\или животные, которым люди поклонялись, дабы те послали им добычу из своих. А также должны были быть другие, более опасные тотемы и\или животные, которым поклонялись, дабы те сказали своим не нападать на людей.

Такое мы предполагаем просто потому, что этот этап был примерно у всех, и он выглядит логичным предшествованием перехода к стандартной языческой религии, которую мы наблюдаем в Древнем Египте. Кроме того, египетские боги, как будто бы и сами по себе любопытно демонстрируют промежуточный этап того, как из тотемов получались боги, похожие на людей:

животные > люди с головами или другими частями животных > люди.

Одному из бывших тотемов, судя по всему, добавили солнечную символику - и он стал богом Ра. Ведь с переходом к земледелию и к зависимости от разливов Нила люди пришли к выводу, что именно Солнце ими управляет. И обычные животные (как и охота) отошли на второй план.

Любопытно, что в Египте главным богом стал солнечный, а не бог грозы и бури, как Зевс или Перун. Видимо, это связано с тем, что плодородие в Египте и правда зависело не от дождя, а от Нила, чей разлив определялся не погодой, а "расписанием" движения Солнца.

Как мы уже знаем, в эту эпоху (V-IV тыс. до н.э.) на будущий Египет не так уж чтобы активно нападали извне, поэтому будущий Египет поначалу не был так уж сильно мотивирован к централизации и объединению. Он представлял собой множество отдельных поселений, расположенных вдоль колбаски Нила, и питания от этой колбаски хватало всем.

В IV тыс. более мелкие поселения стали кучковаться вокруг более крупных, так скажем, городов, которые представляли собой, главным образом, храмовый комплекс и складские помещения с запасами еды. Эти кучкования, сохранившиеся и в дальнейшем, греки и римляне называли номами: греческое слово νομός [nomós] означает "район", "пастбище", а происходит от глагола νέμω [némō] ("пасти"). В египетском языке эти районы будут называться словом spt [sepat].

Процесс кучкования никогда не прекращался: мелкие номы начинали кучковаться вокруг более крупных, и таким образом начали образовываться протогосударства. Их получилось два - одно в верхней части Нила, другое в нижней.

В центры номов из поселений люди съезжались для посещения храмов на большие религиозные церемонии. В каждом номе почитали свое главное божество, видимо, развившееся из какого-то из тотемов.

Это тоже стандартная ситуация: в Месопотамии и Древней Греции, например, у городов были свои божественные покровители, которые сохранялись даже после того, как в связи с объединением страны объединялся и пантеон. У славян, скорее всего, было то же самое, и именно попыткой объединения и централизации страны и религии был знаменитый набор идолов в Киеве, поставленный Владимиром. Там, правда, быстро оказалось, что политически выгоднее уже не этим заниматься, а переходить сразу к единобожию, что и сделали. Мы как обычно, долго запрягаем, но быстро едем. Ну да ладно, это я отвлеклась.

Так вот, в каждом номе на Ниле основное божество могло быть своё. Например, столицей верхнего протогосударства стал город, который по-египетски назывался Нехен ("Святыня"), а по-гречески Иераконполь ("Город Коршунов"), и в нём главным богом был Гор.

Главный город нижней части, Буто, носил второе имя Пер-Уаджит ("дом Уаджит"), и там властвовала Уаджит, будущая покровительница всего Нижнего Египта.

В городе Некаде это был Сет. Богиня, которая станет покровительницей Верхнего Египта, Нехбет, была связана с городом Нехебом (сегодня это деревня Эль-Каб). В городе Гебелейне особо почитали богиню Хатхор. И так далее.

Кстати, богини Нехбет (в образе стервятника) и Уаджит (в образе змеи) в будущем появятся на короне царя объединённого Египта. Думаю, вы эту корону много раз видели.

В итоге каждый из богов стал выполнять свою роль в мифологических представлениях египтян, а некоторые из них, в случае, если подконтрольный им ном побеждал соседей, становились особенно крутыми. Например, Гор в итоге станет покровителем всего Верхнего Египта, а его царь будет считаться воплощением Гора на земле.

В конце IV тысячелетия закончилось кучкование номов, и началась война между севером и югом: они отказывались сосуществовать, не выяснив, кто главный, и кто объединит оба протогосударства в единое государство.

Сведения о царях того времени, мягко говоря, скудны. Чаще всего, о них говорит какой-нибудь один-единственный полуотбитый иероглиф, где-нибудь на задворках. Например, самый первый известный правитель Нижнего Египта обозначен иероглифом сернобыка. Возможно, у него было такое прозвище, или даже имя - Сернобык. Потом идёт правитель по имени Раковина, потом Рыба. Потом Слон, или даже, если дословно, Это-Слон: Pn-Abw [pen-abu], где "pn" означает "это" или "этот", а "abu" - это "слон". Наш слоняра.

Потом был Бык, потом Скорпион, а дальше, видимо, как раз происходит возвышение Верхнего Египта, и вместе с ним бога Гора, потому что к именам правителей начинают добавлять его имя. Например, правитель Хеджу-Хор, что так и переводится - "Гор-Сокол". Потом были Ири-Хор ("Друг Гора"), Серкет-Хор ("Гор-Скорпион") и Нармер-Хор ("Гор-Свирепый-Сом"), который считается объединителем Верхнего и Нижнего Египта.

Города, в которых почитали Сета, оказались слабее, и их сопротивление объединению попало в миф как противостояние Гора и Сета. Проигравший Сет стал считаться несколько негативным персонажем. Это противостояние встраивается в зарождающуюся систему египетских представлений о мироздании.

Исида и Осирис (они и брат с сестрой, и муж с женой) придумали цивилизацию и научили людей всему, после чего Осирис ушел из Египта нести цивилизацию другим. А их злой брат Сет всё портил, насылал песчаные бури, и в итоге решил убить Осириса из зависти. Кроме того, жена Сета Нефтида приняла облик Исиды и зачала от Осириса бога Анубиса.

Сет заманил Осириса в саркофаг и бросил в воду, где тот и умер. Исида его достала, но Сету было мало, и он разрезал Осириса на множество частей (по числу номов) и раскидал. Исида всё собрала, не нашла только причинное место, потому что его съели рыбы в Ниле (поэтому жрецы Осириса не ели рыбу). Тогда Исида сделала Осирису новое причинное место из глины, оживила всего целиком ненадолго - только чтобы успеть зачать сына. После ему пришлось вернуться в царство мертвых, но у Исиды родился Гор, и посвятил жизнь мести Сету за отца.

История о том, как Исида воскресила Осириса, легла в основу того, что для воскресения требуется целое тело, что вдохновит египтян на создание мумий. А смерть и воскрешение главного бога навели египтян на мысль о культе смерти и загробной жизни, который они возведут в абсолют.

Влияние египетской мифологии мы испытываем до сих пор. Например, Осирис стал одним из первых в ряду умирающих и возрождающихся богов, след которых можно увидеть даже в истории Иисуса Христа. И как Осирис был для египтян символом того, что они снова возродятся, таким символом и Христос станет позже для христиан (хотя Христос привнесет намного больше смыслов во всю эту игру под названием жизнь). Также и суд Осириса, на котором все души взвешиваются после смерти, очень напоминает Страшный Суд христиан. И даже идея о сохранении тел для возрождения в новой жизни нам близка. Христиане ведь не сжигают тела, потому что ожидается, что все воскреснут, а для этого нужно тело.

Параллельно с тем, как народ всё больше зависел от зерна, начала возрастать роль кошки, а затем и это животное стало богом. Кроме того, если помните, города состояли из складов и храмов, следовательно кошки жили возле складов и на складах, ну и, зная кошачью натуру, нельзя не предположить, что, наевшись мышей, они захаживали и в храмы, постепенно став их неотъемлемой частью. И самым священным животным, отодвинув и крокодила, и всех остальных кандидатов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ