Первая Мировая

9 постов

9 постов

8 постов

9 постов

5 постов

8 постов

5 постов

8 постов

7 постов

127 постов

5 постов

5 постов

7 постов

13 постов

17 постов

5 постов

6 постов

8 постов

6 постов

5 постов

8 постов

9 постов

8 постов

15 постов

4 поста

20 постов

20 постов

6 постов

5 постов

Привет, мой дорогой читатель! В этом посте специально для тебя бережно собраны и каталогизированы все исторические статьи. Также есть полезная информация и ещё некоторые ссылки. Рекомендую ознакомиться.

Надеюсь, ты найдёшь себе статью по вкусу :)

ИНДЕЙЦЫ: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1368253

АНТИЧНОСТЬ И ДРЕВНИЙ МИР: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1368247

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1368260

СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА – цикл Дмитрия Сувеева: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1458112

Для тех, кто с приложения: #comment_192504937

КАЗАНСКОЕ ВЗЯТИЕ – длинноцикл от Ивана Мизерова о взятии Иваном Грозным Казани, предыстории, предпосылках и последствиях: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1368262

Для тех, кто с приложения: #comment_192505895

НОВОЕ ВРЕМЯ: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1368254

ХХ ВЕК, РАЗНОЕ – всё, что не удалось привязать к другим категориям из ХХ века: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1368280

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1367610

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА – всё, связанное с периодом 1917-1922гг на просторах России: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1367613

ИНТЕРБЕЛЛУМ – период между мировыми войнами: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1367630

ВТОРАЯ МИРОВАЯ: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1367618

Цикл «Бронированные боевые группы Вермахта и их составные части» – огромное исследование от Виталия Илинича: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1458113

Для тех, кто с приложения: #comment_191155796

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА – всё, что происходило в период с 1945 по 1990: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1367632

ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА – легендарный цикл Александра Соцкого о самом эпичном противостоянии арабов и евреев: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1367635

Для тех, кто с приложения: #comment_192508910

ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1367784

ЧЕРНОБЫЛЬ – знаменитый цикл Александра Старостина и прочие статьи, связанные с этим: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1368343

Для тех, кто с приложения: #comment_192509848

ДЕВЯНОСТЫЕ: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1368244

ЮГОСЛАВСКИЕ ВОЙНЫ –известный цикл Александра Викторова и прочие статьи по теме: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1367788

Для тех, кто с приложения: #comment_192583293

ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ – цикл Даниила Ли: https://pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1426045

НУЛЕВЫЕ: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1367639

НАШИ ДНИ – с 2010 по сегодняшний день: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1368294

ВНЕВРЕМЕННОЕ – то, что не удалось привязать ни к одному периоду: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1367641

ВИДЕОИГРЫ: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1368296

ПЕРВОАПРЕЛЬСКОЕ – шуточные статьи от авторов на 1 апреля: pikabu.ru/@Cat.Cat/saved/1368391

Прочие циклы и сборники статей, для которых не создавалась отдельная категория, будут в комментариях в отдельной ветке.

Подкасты – есть такое интересное слово. Мы этим словом обозначаем озвученные нашими профессиональными дикторами статьи. Итак, вот ниже подкасты. Приятного прослушивания!

https://vk.com/podcasts-162479647 - раздел с подкастами в ВК

https://vk.com/audios-162479647 - тут удобно слушать плейлисты чтецов (тоже ВК)

https://music.yandex.ru/album/10753357 - подкасты на Яндексе

https://podcasts.google.com/search/Cat_Cat - подкасты в Гугле

https://yadi.sk/d/d29FugwIjo9CKA?w=1 - архив на Яндекс Диске для скачивания

Пара слов о донатах.

Дорогой читатель! В последнее время на Пикабу появилась прекрасная возможность, которая, как я думаю, станет традицией – это донаты. Поддержка рублём очень сильно мотивирует авторов, вдохновляя их писать новые статьи. Это дело абсолютно добровольное :)

Поддержать нас вы можете, нажав на кнопку «Поддержать» под постом, либо перейдя по ссылке https://pay.cloudtips.ru/p/7712c091

По каким-либо вопросам можно написать на почту Shyhartskoi@yandex.ru или даже в ВКонтакте и Телеграм: @Shyhartskoi

Немного о филиалах.

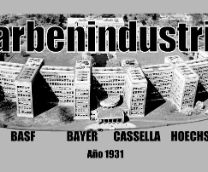

Кот-Кот, как видно, на картинке выше, присутствует не только на Пикабу. Историю нужно нести в массы везде – и мы вполне успешно справляемся с этой задачей, потихоньку осваивая другие площадки.

ВК: https://vk.com/catx2 — наша метрополия. Все тексты в первую очередь публикуются здесь, а потом уже отбираются на Пикабу.

Телеграм: https://t.me/catx2 — уютненький ламповый канал. Там даже лайки-дизлайки и комментарии прикручены.

Яндекс.Дзен: https://dzen.ru/catx22 — в представлении не нуждается. Что-то там постим, на комментарии стараемcя не смотреть.

Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCZYOkjgl8cNkJFwL3QO3qOA/ — канал со стримами там всякими, разговорами с авторами и так далее.

ДжойРеактор: http://joyreactor.cc/user/Cat_Cat — ядерный филиал с повышенным уровнем опасности комментариев.

Наши тематические филиалы (на другие темы) и друзья.

https://vk.com/catgeeks — о играх и не только информативно и с юмором. Есть также страничка на Пикабу.

https://vk.com/cat0news – обсуждаем актуальные новости в нашем фирменном стиле.

https://vk.com/cat0science – всё просветительское, что не влезло в историческую тематику.

https://vk.com/catdrinks – наш филиал посвященный горячительным и не только напиткам.

https://vk.com/cattours – котики-туристы.

Настоятельно рекомендую этот пост сохранить.

Как и комментарии с полезной информацией, которые будут ниже.

Список авторов: #comment_192621171

Ветка с циклами: #comment_192621297

Ещё раз спасибо всем, кто читает нас, кто плюсует, пишет комментарии и всячески поддерживает! Без вас этого всего бы не было :)

Всех благ вам, дорогие читатели!

Ваш @Cat.Cat.

Да, это не шутка. Благодаря издательству АСТ уже в июне этого года в печать выйдет сборник текстов авторов Кошки. Под его обложкой вы найдете тексты 10 авторов (#Герасименко , #Норин, #azirsan, #Агафонов, #Рыжок, #Вишневенко, #Тутаева, #Корнев, #Грибоедов, #Старостин), которые расскажут вам о поворотных точках в мировой истории. От древнего Рима до космической эпохи. События локальные и глобальные, ставшие важными вехами в истории. Все тексты написаны специально для сборника, так что эксклюзивный контент.

Уже сейчас вы можете оформить предзаказ на книгу в Читай-городе по qr-коду или ссылке.

Пока она продается со скидкой в 30% всего за 818 рублей (да, печатать книги сейчас недешево).

И мы очень просим вас сделать предзаказ, так как чем больше будет предзаказов — тем выше шансы, что выйдет продолжение с другими темами и авторами. Олды должны оценить, что, в случае продолжения эксперимента с сборниками, за историческую публицистику готов снова взяться сам #Соцкий. Поэтому не рефлексируем и делаем предзаказы.

Сделать предзаказ можно по ссылке.

Автор: Виталий Илинич.

Предыдущие статьи цикла:

Через некоторое время в конструкцию противогазов начали добавлять противоаэрозольный фильтр. Тут важно отметить вторую особенность «синего креста». Его очень сложно опознать как газовый снаряд, и он действует почти моментально. То есть, если противогаз на 100% защищает, его надо успеть надеть. Но дело в том, что это вещество при концентрации 1 мг/м3 после первого же вдоха быстро вызывает не только рвоту, но и жуткую боль в груди и конечностях. А снаряд-то осколочно-химический. Т.е. он просто взрывается, почти как обычный снаряд, а потом боец делает один вдох, и всё.

Причем при выборе правильной пропорции взрывчатки и БОВ один такой снаряд позволял достичь концентраций до 20 мг/м3. Это какая-то безумная концентрация, мне страшно представить, что ощущали люди, попавшие под обстрел такими снарядами, с учетом того, что в больших концентрациях он может проникать даже через противогаз, оснащенный аэрозольным фильтром. Отмечалась очень высокая эффективность таких снарядов при стрельбе по артиллерийским батареям – они легко приводились к молчанию. Одновременно с этим «синий крест» относится к нестойким БОВ, поэтому им можно было обстреливать опорные пункты, которые планировалось занять в ходе наступления.

Ну и, наконец, «Желтый крест». Этим знаком обозначались вещества, имеющие кожно-нарывное действие. Чаще всего под этим знаком имеют ввиду иприт – жидкость, обладающую очень большой стойкостью. Способность иприта задерживаться на местности измеряется в днях и даже неделях. При этом, поскольку это не газ, а жидкость, то он намного менее чувствителен к ветру. Да и в целом мало с чем реагирует, иначе б так долго не задерживался.

Второе, помимо стойкости, важнейшее свойство иприта – это то, что все имевшиеся до этого средства защиты от БОВ против него не работали. Обладая кожно-нарывным действием, он легко поражает всё, что не прикрыто противогазом. Разумеется, он проникает через одежду и обувь. Более того, есть сведения, что при достаточно долгом воздействии он проникал даже через противогаз – через саму резину или прорезиненную ткань. А если противогаз еще и не был надет вовремя, то поражались и глаза, и дыхательные пути. Эффективные и надежные средства защиты от иприта в ПМВ так и не появились, да и после нее далеко не сразу.

Эти два свойства – стойкость и отсутствие защиты – приводили к особенной эффективности иприта при создании заграждений. Ипритное заграждение – это сплошная полоса иприта, создаваемая на большой протяженности с целью воспретить движение через нее войск противника. Я думаю, вы понимаете, что дураков идти через иприт нет. И даже «за Родину, любой ценой» – в этом просто нет смысла, довольно скоро люди начнут уходить в потери. Не в смысле что прям умирать, а просто поражения ипритом начнут проявляться, а это очень больно, насколько я понимаю, больнее, чем ожоги.

Способ установки такой сплошной полосы – артиллерийский огонь. В данном случае можно использовать чисто химический снаряд со слабым разрывным эффектом – в нем иприта больше. Суть в заражении местности. Огонь ведется методично, с не очень большой интенсивностью, на протяжении нескольких дней, если надо. Такой способ действий может применяться как в наступлении, так и в обороне.

У кого возникают сомнения, что в обороне удастся его применить (такие сомнения мне озвучивали), мол, это ж ОМП, его хранят как-то особенно, под особым надзором, и не успеешь его подвезти к месту, атакованному противником, тот, мне кажется, просто смотрит на ПМВ из наших времен. В ходе ПМВ и отношение к химоружию было попроще. Например, указания к T и K-снарядам регламентировали обращение с ними так же, как с обычными. А фосгеновые снаряды вообще снаряжались на наливных пунктах в близком тылу. Я считаю, что супер-внимательное отношение к химоружию – это плод резкого скачка его летальности в годы холодной войны. Когда в арсенале массово появились снаряды с зарином и VX, малейшая утечка могла привести к смерти за считанные минуты. В ПМВ же средств с такой летальностью и скоростью воздействия, по-моему, вообще не было. Да и отношение к безопасности во многом было попроще – многие протоколы безопасности появились уже близко к нашему времени.

Вторая особенность – это массовость применения химснарядов. В период реальной «химической войны», то есть в 1917 – 18-м годах, артиллерия могла выпускать и 50% от всего боекомплекта в химическом исполнении, а в некоторых случаях и больше. Когда у тебя химснаряды составляют половину боекомплекта, отношение к ним, я думаю, будет немного иное.

Надпись на плакате: «Фосген. Пахнет затхлым сеном или зеленой кукурузой. Поражает легкие. Вызывает повышенную слабость. Бесцветный газ»

Ну и последнее – когда противник сначала трындит о наступлении чуть ли не в газетах, при этом месяц накапливает силы так, что это удается заснять аэрофотосъемкой и разведать, а потом еще неделю проводит артподготовку, то тут много чего можно успеть. Вот немцы и успевали, и применение иприта в оборонительных боях – это вполне исторический факт.

Как же его применять в обороне? Есть несколько вариантов. Я бы отметил три основных. Первый – это создание продольных (в глубину) фланговых заграждений в тылу противника. Проведя ипритную полосу на обоих его флангах, мы затрудним ему маневрирование резервами, снабжение и переброску артиллерии. Второй – это создание поперечного заграждения позади его наступающей пехоты. Такое заграждение затруднит подтягивание артиллерии за наступающей пехотой, доставку снабжения и следующих эшелонов наступления (дивизий и бригад, которые должны развивать успех).

Ну и, наконец, контрбатарейная борьба. Отличие химической контрбатарейной борьбы от обычной артиллерийской состоит в быстром достижении результата и долговременности эффекта. И это как раз один из примеров ситуации, когда эффект достигается, даже если никого не убило и не ранило. При применении иприта тут даже если вообще никто не пострадал, артиллеристы, если не разбегутся, будут слишком заняты дегазацией себя, одежды и оборудования. Когда ты экстренно пытаешься отмыться от иприта, зная, как туго тебе будет, если ты этого не сделаешь, очень трудно продолжать вести стрельбу. Как и менять позицию.

Но с обороной ясно, а как использовать иприт в наступлении? Он же стойкий, не получится бить им перед своими войсками, ведь потом там сам не пройдешь! Более того, такие случаи даже имели место. Однако если не стрелять от балды, а подходить к вопросу с точки зрения тактики, то можно найти способы использовать его положительные качества и избежать сильного воздействия отрицательных.

Ключевой идеей применения иприта в наступлении будет массовое поражение тех участков, которые не предполагается проходить, и локальное поражение тех участков, которые можно обойти. В частности, при наступлении можно обрабатывать створ прорыва. Т.е. делать им фланговую окантовку. Ведь наступление движется вперед, оставаясь при этом уязвимым для контратак с фланга. Так вот, чтобы уменьшить возможности противника контратаковать наступающую группировку, можно защищать фланги прорыва также и ипритным заграждением. Разумеется, только на разумную глубину, не надо пытаться сделать себе дорожку на десятки км вглубь, это уже будет мешать наступлению. Также можно делать заграждения в тылу фланговых участков, чтобы мешать противнику маневрировать резервами на флангах наступления. Ну и, разумеется, подавлять его артиллерию на флангах прорыва, тоже можно ипритом – для верности.

Что же касается локальных поражений на участках, где проводится своё наступление, то это в первую очередь касается двух вариантов. Первым будет также контрбатарейная борьба – артиллерийские батареи занимают не так много площади, а наступление идет не сплошной цепью пехоты на многие километры в ширину, и поэтому те батареи, которые находятся на участках, через которые непосредственно проходить не планируется, можно обработать ипритом. Да, это потребует очень грамотного планирования и точного информирования наступающей пехоты, но в целом может быть полезно ввиду долговременности эффекта.

А второй вариант – это поражение ипритом узлов обороны, которые нет необходимости срочно брать. Не все узлы обороны надо обязательно вот прям сразу захватывать, их можно обойти и идти дальше. При этом если их вообще не трогать, то они будут мешать перемещать артиллерию и снабжение. А если их штурмовать или пытаться «срыть» артиллерией, то это потребует большого расхода ресурсов или сулит потери. Поэтому такие отдельные позиции можно залить ипритом – это и большого расхода боеприпасов не потребует, и долговременный эффект будет обеспечен чисто за счет самих свойств вещества. В реальности даже порой заливали целые участки на смежных флангах между главным и вспомогательными ударами.

Что же касается потенциальной опасности зараженных районов в своем тылу, то в моем понимании она является сильно преувеличенной. И здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, затраты на дегазацию локальных участков скорее всего будут сильно меньше, чем вред, наносимый артбатареями и опорниками, если их не подавить быстро (или если расходовать на них пехоту и артиллерию с обычными боеприпасами).

Во-вторых, если дело происходит в теплое время года, проблема со временем вообще решится сама собой – иприт хоть и стойкий, но всё же не вечный. Через неделю-другую там уже будет довольно чисто. Просто не надо закидывать ипритом вообще всё, в особенности важные пункты, через которые будет осуществляться движение. Артбатареи, например, и опорники в обороне далеко не обязательно ставятся именно на таких пунктах (как минимум потому, что противник заранее не знает, где конкретно у нас саперы будут восстанавливать путь через лунный пейзаж).

Примерно так художники порой изображают бои Первой Мировой. Но вообще в противогазах тех времен атаковать было довольно непросто

Ну и в-третьих, и этому пункту нужно уделить особое внимание. Сразу отмечу, что мы сейчас будем смотреть на ситуацию с военной точки зрения, а не с морально-гражданской. Это не я такой злой, это просто военное дело так устроено. Так вот, для военного дела небольшие потери своих войск при применении очень эффективного оружия (или способа действий) допустимы. Например, немецкая пехота считала допустимым держаться максимально близко к разрывам огневого вала своей артиллерии. Да, так можно было понести небольшие потери от недолета или шального осколка, но зато у противника было меньше шансов очнуться и успеть выставить пулеметы в промежутке между переносом артогня вперед и атакой пехоты. При применении хим оружия вполне бывали случаи, что в какой-то мере поражались свои части. Да, этого стараются избегать и улучшают методы применения. Но если создание полной безопасности своих войск противоречит эффективности применения, выбор сделают в пользу эффективности применения.

Вам это покажется контринтуитивным, но есть важный нюанс. Эффективность оружия – это не только то, сколько оно убьет солдат противника. Это еще и то, насколько оно снизит этим потери своих войск и поможет достичь результатов. Как обычно, не все меряется через убивание противника. Суть в том, что если мы успешно и быстро подавили артбатарею или опорник, то мы просто намного больше сэкономим жизней своих бойцов, которых эта артбатарея или опорник не убьет, чем сами потеряем от случайного неосторожного действия с химоружием.

Банально, если опорник противника нам мешает подтягивать снабжение и артиллерию, а мы не сможем его быстро привести к молчанию, то на передовой пострадает намного больше наших солдат, чем если мы его быстро закидаем ипритом, а потом из-за этого иприта потеряем десяток неосторожных бойцов. Равно как если мы будем его долго долбить артой обычными снарядами, а другие цели этой же артой в это время долбить не будем. Хотя может казаться, что эта мысль совершенно людоедская и наплевательская по отношению к своим войскам, на деле она скорее направлена на экономию их жизней и здоровья. И самой пехоте выгодно, чтобы проводилась химическая подготовка, потому что так противника просто быстрее сокрушат. В итоге, если это убьет десяток своих солдат, но сэкономит при этом сотню их же жизней, то это очень эффективное средство.

В дополнение к этому ипритные обстрелы можно применять уже даже с оперативной точки зрения. Отправляясь на каком-то из участков в наступление, мы концентрируем там силы. В силу этого на прочих участках мы вынуждены занимать пассивную позицию и находимся под угрозой наступлений противника, которые могут нарушить наши планы. Чтобы обезопасить такие пассивные участки, можно производить на них методические ипритные обстрелы. Разумеется, это не значит, что нужно загадить ипритом вообще всё. Да на это и никакой промышленности не хватит – снаряды ж надо как-то производить. Поэтому важно выбрать наиболее важные точки приложения усилий и обработать именно их. Пока у противника нет средств защиты от иприта, это может быть очень действенно.

Развитие технических средств доставки и внедрение новых средств в последний год войны не остановилось. Среди них я бы хотел отметить новое вещество – этилдихлорарсин. Он, с одной стороны, был родственным иприту по действию, но тактически скорее бы относился к веществам, которые можно использовать перед атакой. Дело в том, что вещество было нестойким – 1-2 часа, но зато действовало быстро. Уже через несколько минут кожа начинала краснеть, через 4 часа на ней появляются волдыри. Действовал он и на дыхательную систему подобно синему кресту – очень сильное раздражение.

Еще одним новшеством были особо дальнобойные снаряды с баллистическим колпачком. Разумеется, в химическом исполнении, в частности, с ипритом (желтый крест). Дальность стрельбы таким 150-мм снарядом достигала 18,2 км. Пусть вам не кажется эта дистанция смешной, это всё-таки ПМВ. Да и для ВМВ это вполне неплохой показатель, например МЛ-20 так далеко не дотягивалась. Такие снаряды позволяли, например, ставить ипритные заграждения на большом удалении. В дополнение к этому немцы удлинили обычные химснаряды. Буквально сделали их длиннее. Это позволило еще больше увеличить количество доставляемого каждым снарядом вещества.

Российские бойцы проводят дегазацию. Технически можно было смыть и иприт, но дело это непростое - с тела нужно его смыть очень хорошо, иначе всё равно будут волдыри

Помимо этого, появился новый вид ипритного снаряда – осколочно-химический, так называемый «снаряд с промежуточным дном». Его особенность заключалась в том, что при снаряжении ипритного снаряда достаточным количеством взрывчатки (примерно 1/3 приходилась на ВВ) изменялась форма распространения БОВ. Он превращался в этакий аэрозоль, который проникал намного глубже в легкие и вызывал, помимо нарывного действия на коже, так же и более сильное действие на дыхательную систему. Разумеется, если бойцы не успели надеть противогазы. Увеличилась смертность среди пораженных.

Вообще со смертностью от БОВ связано очень много недопонимания. Как я уже писал, люди почему-то мерят эффективность БОВ количеством убитых врагов. Но почему мы убираем из учета эффективности тех, кто не умер, но стал инвалидом? А тех, кто смог вернуться на фронт только спустя три месяца, потому что лечился от поражения ипритом? Как мы учтем того, кто блевал, кашлял и корчился от боли в момент, когда в окопы ворвались штурмовики и размозжили ему голову прикладом? Формально он погиб не от газа. Или даже просто взяли в плен его в таком состоянии. Попадет он в потери убитыми от БОВ или вообще в потери от БОВ? Или пропал без вести от газа? Попал в газовый плен? А как учесть тех, кто, вместо стрельбы из гаубицы, убежал в страхе, понимая, что его противогаз не защищает от новых средств, и сейчас он начнет в мучениях умирать? Или кто просто перестал стрелять и начал проводить дегазацию, чтоб не угодить на три месяца в госпиталь с жуткими волдырями и язвами? Как это учесть? Или не убил – не считается?

Вообще, вопреки мнению об очень небольшом количестве жертв химоружия и против мнения, что оно было эффективным только в первое время, пока не придумали противогаз, есть интересная цитата. В литературе, посвященной химическому оружию, в частности у генерал-майора РККА Александра Николаевича де Лазари (профессора военной академии химзащиты), отмечается такой момент: «Что касается общих потерь от ОВ за время войны, то удельный вес этих потерь по отношению ко всей сумме потерь за этот период выражается следующими цифрами (в процентах) по армиям: для германской армии 1,88%, для французской – 5,97%, для английской – 8,79%, для американской – 26,4%.». Насколько я понимаю, речь идет не о потерях убитыми, а о потерях в целом.

Как же де Лазари объясняет причины такой разницы? «Столь значительная цифра потерь американских армий от ОВ объясняется тем, что американская армия, вступив в войну лишь в 1917 г., приняла участие в боях лишь в 1918 г., т. е. тогда, когда химическое оружие, получив свое наибольшее за время войны развитие, заняло равноценное с другими видами оружия место. Прочие же армии несли колоссальные потери уже в первые месяцы войны, когда химическое оружие еще совсем не применялось.» - пишет де Лазари в своей книге «Химическое оружие на фронтах мировой войны 1914–1918 гг.». Он также замечает, что низкие потери немецкой армии объясняются инициативой в применении как средств химического нападения, так и защиты. Я в том числе поэтому уделяю столько внимания именно немцам, как лидерам в химической войне.

Таким образом мы видим, что на эти расчеты специалисты по химоружию смотрят несколько иначе, нежели просто любители военного дела. Особенно я бы хотел отметить две вещи. Первая – это потери американцев, так как они показывают, насколько же серьезной проблемой было химоружие в момент своего наибольшего расцвета и распространения. А второе – что 1918-й год как раз стал годом наибольшего расцвета и распространения этого оружия, вопреки порой высказываемому мнению, что было ровно наоборот, и к концу войны как раз эффективность его упала из-за появившихся средств защиты.

Собственно, многие просто не представляют себе, насколько же широко применялось химоружие в последние периоды войны. Здесь мы можем обратиться к мнению специалистов по артиллерии того периода – к французскому генералу Фредерику Эру и немецкому полковнику Георгу Брухмюллеру (в годы ПМВ он разработал новую тактику артподготовки и как раз определял в том числе и эти вопросы). Согласно их сведениям, немцы в своих наступлениях конца 1917-го (на Восточном фронте) и начала 1918-го года в наряде боеприпасов имели 50 и более процентов химических. А в группах AKA (борьба с артиллерией) и FEKA (группой дальней борьбы) доля химических боеприпасов доходила чуть ли не до 80%. Подробнее о разделении на группы мы поговорим в статье про артиллерию.

Несмотря на кучу современных шуток про французов и сдачу в плен, в ПМВ французы были храбрыми бойцами, которые стойко оборонялись и готовы были грызть немцам глотки в рукопашной. Но против газов порой пасовали и они

При этом количественный рост артиллерии и объемы выпуска химбоеприпасов позволили при наступлениях вести массированную химическую стрельбу на фронте во многие десятки километров (до 100 км, как пишет в своей книге полковник Супотницкий). При этом дальность стрельбы новыми дальнобойными снарядами позволяла также поражать химбоеприпасами штабы дивизий и даже корпусов, находящиеся на удалении 15 км от фронта. Война стала по настоящему химической. Правильно было уже говорить не только о проведении артподготовки и химподготовки. Немецкие действия до такой степени опирались на химоружие, что теперь уже впору было называть это артиллерийским химическим сражением.

Особенно я бы хотел отметить смещение акцента в применении химоружия. Теперь основной целью, помимо воспрещения маневра, было не убить противника, а скорее подавить, заставить его не вести огня, а бойцов – покинуть позицию или на худой конец прекратить сопротивление. Не так важно, будут они заниматься дегазацией, вместо обслуживания гаубиц, или корчиться, заходясь в кашле и рвоте, когда в окопы начнут падать гранаты, кидаемые немецкими штурмовыми группами. Или может быть они просто сбегут, испугавшись, что за снарядами синего креста, вызывающими необходимость скинуть противогаз, последуют снаряды зеленого креста с ужасающе ядовитым дифосгеном, от которого умирают от жуткого отека легких, захлебываясь своей же внутренней жидкостью. Понимая, что защиты нет, некоторые артиллеристы просто убегали, бросая свои орудия. Я даже не берусь их осуждать в такой ситуации.

Появление новых средств не изменило принципиально имевшееся ранее тактическое распределение. Всё так же снаряды с нестойкими БОВ (синий крест – хлорарсины, зеленый крест – дифосген) применялись в основном там, где будет проводиться непосредственно атака, а снаряды со стойкими БОВ (желтый крест – иприт) – по тем местам, заходить в которые в ближайшее время не планируется. При этом при стрельбе по артбатареям, вместо стрельбы непосредственно по самой батарее стал применяться метод газовых прямоугольников, когда поражалась не конкретная цель, а некая местность, в которой эта цель находится так – проще.

Особенно стоит отметить, что в 1918-м году наибольшее значение в химподготовке мест непосредственного наступления играл именно синий крест, а не зеленый. Количество снарядов синего креста в батареях IKA (борьба с пехотой), AKA (борьба с артиллерией) и FEKA (дальняя борьба) в разы превышало количество снарядов зеленого креста. При этом стоит отметить, что немцы не только вели химподготовку синим крестом непосредственно перед лицом своей изготовившейся к наступлению пехоты (удаление от своих позиций при такой стрельбе указывалось не менее 600 – 900 м). Они даже регламентировали использование синего креста в составе огневого вала, если огонь ведется не ближе 600 м к своей пехоте. Получался двойной вал, сперва химический, а за ним – обычными осколочно-фугасными снарядами с меньшим удалением от пехоты.

Это, кстати, в какой-то мере подтверждает и небезызвестный офицер штурмового подразделения Эрнст Юнгер, участвовавший в одной из таких атак, где газовые снаряды применялись по позициям непосредственно перед лицом пехоты, и газ снесло ветром на своих же бойцов. Он описывает, что даже начался эффект, который я опознал как эффект как раз от синего креста. Тем не менее, немецкая пехота вполне смогла пойти в атаку – видимо, концентрация этого доносимого ветром газа была очень невысока.

Возможно применять синий крест и в обороне, наряду с желтым. Разница будет в том, что синим крестом можно будет поражать те цели, которые требуют моментального эффекта, или находятся в зоне, которую могут занять свои войска. В частности, в ходе контратаки логично проводить химподготовку атаки снарядами с синим крестом: они и подействуют на противника быстро, и эффекта их хватит надолго, и при этом вещество нестойкое, можно быстро начать контратаку пехотой.

Помимо этого, синим крестом можно вести заградительный огонь – отсекать пехоту от танков, например. Ключевой особенностью его будет то, что он действует очень быстро, буквально несколько минут, и наступающая пехота начнет ощущать першение в горле и позывы к кашлю, а потом вообще потеряет способность воевать на много часов, а то и больше суток. «Держит»-то пораженного он дольше, чем держится на местности сам. Важным преимуществом перед обычным заградительным огнем будет то, что эффект более долгосрочный – если ведущие заградогонь батареи будут быстро подавлены артиллерией наступающих, то они прекратят стрельбу. Залегшая пехота противника сможет продолжить наступление (ее не обязательно сразу в кашу превратит при стрельбе обычными снарядами). А вот если она глотнет синего креста, то какое там дальше наступление.

Да даже если они наденут самый эффективный противогаз тех времен и не вдохнут ни грамма хлорарсина, наступать в противогазе 1910-х годов – это то еще удовольствие. И не видно ни черта, и дышать очень тяжело. А ведь надо идти вперед и еще тащить на себе что-то, и еще не отстать от танков и огневого вала. Уже даже если пехота не остановится, а просто отстанет от танков и своего же огневого вала, это уже колоссальное подспорье для обороняющихся – ведь тогда они успеют встретить пехоту огнем, так как между проходом огневого вала и атакой пехоты будет пауза. Такая пауза губительна во многих случаях. При этом если атака будет отбита и обороняющиеся восстановят положение контратакой, то местность не будет заражена, как если б стрельба велась ипритом (желтым крестом).

Так в чем же преимущество химоружия? Как мне порой писали, зачем, мол, стрелять химоружием, если того же эффекта можно быстрее и эффективнее добиться обычным. Если подытожить, то на уровне технологий 1918-го года химоружие позволяло добиться подавления противника быстрее, надежнее и на более долгий срок. А значит именно оно было эффективнее, позволяя в том числе сократить сроки артподготовки и поразить/подавить больше целей, что снижало потери пехоты, расход снарядов и увеличивало темпы наступления. Не говоря уж о способности отравляющих веществ проникать внутрь укреплений.

В дальнейшем, после завершения войны, прогресс химоружия и средств защиты от него не остановился. В самом конце войны (его даже не успели начать применять) появился люизит – кожно-нарывное средство, сходное с ипритом, но действующее намного быстрее. Правда, у него ниже стойкость и менее тяжелые поражения тела. Интересным способом применения были ипритно-люизитные смеси, позволявшие получить достоинства обоих БОВ. Такая смесь действовала быстро за счет люизита, но давала тяжелый и длительный эффект за счет иприта.

Мощный скачок в системах защиты произошел примерно к концу ВМВ, когда начали массово появляться полные костюмы химзащиты, сделанные из более подходящих материалов. Это стало одним из решений, сильно ограничившим эффективность иприта, люизита, да и в целом, наряду с совершенствованием противогазов, снизило эффект химоружия. Хотя, надо отметить, способность иприта постепенно проникать внутрь покрытий делает эти костюмы защищающими лишь временно. Имевшиеся до этого противоипритные накидки защищали от иприта лишь частично, а многие элементы были сделаны из пропитанного брезента или вообще из бумаги (тоже пропитанной).

Появившиеся в конце 30-х и получившие своё развитие в 1940-е и в годы Холодной войны нервно-паралитические БОВ, такие как Зарин, Зоман, Циклозарин, VX и многие другие, были новым словом в химоружии. В первую очередь в них резко повысилась смертоносность, а в VX также и стойкость. Смерть от таких веществ может наступить буквально в течение считанных минут, при этом для этого не требуется каких-то колоссальных концентраций или экспозиций. Причем некоторые средства, такие как VX, поражают человека в том числе при попадании на кожу (в этом случае смерть может наступить не так быстро), заражают местность, технику на длительный срок (измеряющийся в днях или месяцах, в зависимости от погоды). Остались в наставлениях времен Холодной войны и внезапные артиллерийские газовые атаки, только теперь зарином – веществом без запаха и цвета, рассчитанные на то, что противник не успеет сразу надеть газовые маски и вдохнет смерти.

Даже с современными реально хорошо защищающими противогазами и костюмами химзащиты эти вещества опасны тем, что стоит лишь совершить малейшую оплошность – неправильно надеть противогаз, повредить фильтр или немного порвать костюм химзащиты – это тут же создаст колоссальную угрозу жизни. Уже одно это может сильно подавлять возможность расчетов орудий, например, действовать в условиях применения противником таких средств. Однако насколько мне известно, VX, который в первую очередь и обладает такими свойствами, не нашел своего применения в реальных боевых условиях. И слава Богу! Нам остается только предполагать какой бы была война с применением таких средств.

Что же касается того, почему БОВ не применяли массово в годы ВМВ, то у меня сложилось мнение, что обе стороны опасались ответа. Немцы, я думаю, вполне осознавали, что с тем преимуществом, какое англо-американцы имели в воздухе, химия скоро может политься на немецкие города. А это скорее всего быстро приведет к остановке промышленности. А британцы, как я думаю, понимали, что немцы вероятно превосходят их в развитии химвеществ, и могут использовать что-то такое, от чего защиты не будет, или что будет очень смертоносным. И это действительно было так – у немцев уже начали появляться те самые нервно-паралитические вещества. Табун и Зарин разработали как раз немцы еще в конце 30-х.

При этом стороны конфликта, в отличие от некоторых комментаторов, понимали, что химоружие – это не палочка выручалочка, которая должна подать победу на блюдечке. Это лишь более эффективное в некоторых задачах средство. Возможно, в годы ВМВ уже чуть менее эффективное, чем в 18-м году – прогресс в средствах защиты не стоял на месте. Тем не менее, БОВ производились, и те же американцы таскали их за собой на фронт. Известен даже случай, когда немецкие бомбардировщики поразили американский корабль с грузом иприта в итальянском порту Бари в конце 1943-го года. Думаю, оказался этот иприт там не случайно.

Честно скажу, после того как я ознакомился с реальными сведениями о свойствах и применении химоружия, старый советский плакат «Война будущего – война химическая» стал вызывать у меня не усмешку, а ужас. И я представляю себе, какой ужас эта перспектива могла вселять в души тех, кто пережил реальную химическую войну, когда тактически грамотный противник применяет химоружие в соответствии с планом, массово, решительно, а средства защиты еще сильно отстают от средств нападения. К концу ПМВ химоружие стало одним из важнейших составляющих и применялось настолько широко, что можно реально называть сражения тех времен химическими.

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.

Автор: Виталий Илинич.

Предыдущие статьи цикла:

Начнем, пожалуй, с короткого ликбеза. Чтобы было понятнее, о чем мы будем говорить, я должен сразу пояснить, какое бывает химоружие. Оно бывает в виде газа, жидкости и твердых частиц. Да, мы обычно обобщенно говорим «отравляющие газы», но тот же иприт, например, – это жидкость. А дифенилхлорарсин при применении представляет собой дым – взвесь мельчайших твердых частиц. Помимо этого, БОВ (боевые отравляющие вещества) могут различаться по способу действия. Это, например, удушающие, кожно-нарывные, лакриматоры (слезоточивые), стерниты (раздражают органы дыхания, вызывают чихание, кашель, боль и неудержимую рвоту). В основном мы будем касаться именно этих средств, так как речь идет о временах ПМВ. Так-то есть еще куча всяких веселых средств, типа галлюциногенных БОВ (я не шучу), и ужасающе ядовитых фосфорорганических соединений (нервно-паралитических, таких как Зарин, Зоман, Табун, VX), но это всё продукты более поздние.

Особенно стоит отметить разделение на стойкие и нестойкие БОВ. Это крайне важный тактический параметр, определяющий длительность заражения местности. Грубо говоря, сколько по времени вещество будет продолжать представлять опасность для противника и своих войск после применения. Нестойкие БОВ, такие как хлор или фосген, могут развеяться за десятки минут или часы. Стойкие, например, иприт, могут держаться днями и даже неделями, а если это VX, то там вообще какие-то безумные сроки. Правда, появился он после ВМВ уже. Разумеется, обычно стойкие БОВ представляют из себя жидкости, поэтому часто предлагаемый вариант «да их ветром снесет» тут работает не совсем так, как хотелось бы.

Но вернемся же к ПМВ. Одним из самых распространенных мифов о первом применении химического оружия будет широко известная история о первой газобаллонной атаке под Ипром, проведенной 22-го апреля 1915-го года. Это действительно была первая массовая газобаллонная атака, и, наверное, первая реально успешная газовая атака. Однако устоявшаяся легенда говорит нам, что мало того, что это якобы была первая газовая атака в ПМВ вообще, так еще и что немцы пытались таким образом обойти некую конвенцию, запрещавшую применять снаряды с отравляющими веществами. Дескать, в документе про газ из баллонов не сказано, значит не запрещено. Ну а потом все друг друга стали травить и стало уже пофигу.

Безотносительно того, что было сказано в конвенции, должен сказать, что это было не первое применение химоружия в войне, при этом до этого уже стреляли химснарядами, причем по некоторым данным первыми начали вообще французы, а немцы как раз этим фактом (французским применением) обосновывали то, что у них теперь развязаны руки в использовании БОВ. Химические боеприпасы были в ходу у обоих сторон практически с самого начала ПМВ. Еще в 1914-м году немцы проводили обстрел некими шрапнельно-химическими боеприпасами. Примерно в то же время, возможно даже раньше, французы применили боеприпасы с раздражающим газом. Я не вдавался в подробности, кто именно был «зачинщиком», потому что моральная сторона вопроса меня не интересует. Важнее то, что к моменту первой газобаллонной атаки химические боеприпасы применяли уже обе стороны.

В самом начале 1915-го года немцы уже успели неудачно применить химические снаряды (насколько я понял, с очень жестким слезоточивым средством) на Восточном фронте – под Болимовым. Выяснилось, что нужно тщательнее подбирать химсостав для стрельбы в условиях зимы – не все газы одинаково хорошо распространяются при низких температурах. Опять же, для создания высоких концентраций газа на широком фронте и в глубину нужно реально много орудий и снарядов. А их как раз был дефицит! Собственно говоря, некоторые исследователи (например, полковник Супотницкий) приводят сведения, что выбор немцами именно газобаллонного способа атаки был связан с нехваткой корпусов снарядов – я уже писал о снарядном дефиците первого периода войны. А при запуске из баллонов снаряды не нужны, как не нужны и пушки. Всё доставляется, как бы, само, по ветру.

А в довершение всего они еще и фланги газового фронта (газового облака, созданного выпуском газа из баллонов) в тот роковой день в апреле 1915-го обстреливали химическими снарядами. То есть действительность оказалась сильно отличающейся от общепринятого мнения. Местами с точностью до наоборот. Еще одним, завершающим, аккордом служит встречающееся мнение, что немцы не смогли воспользоваться внезапно обрушившимся фронтом и пойти в решительную атаку. Пишут разное, и что их защитные средства были недостаточно хороши (это правда, как таковых противогазов еще в армии не было). Могут написать про неграмотное командование, да что угодно. Но в реальности самым главным было то, что по плану это был скорее тактический эпизод и эксперимент с новым способом применения газа. Т.е. обваливать фронт с какими-то далеко идущими целями к моменту нанесения удара уже и не планировалось. (Изначально были планы оперативного уровня, но к моменту самой атаки их ограничили до тактических).

И вот эта самая атака произвела едва ли не больший эффект на наших с вами современников, чем на попавших под атаку несчастных, только интеллектуальный. Почему-то, в силу знакомства только с этой атакой и атакой на крепость Осовец («атака мертвецов»), у нас мнение о способах, методах и эффективности химоружия сводится к газобаллонной атаке хлором с ожиданием того, что все сдохнут или побегут и сдохнут, после чего фронт обвалится, и можно будет идти в наступление без серьезного противодействия. А так оно, разумеется, обычно не работает.

Да, потом стали развиваться средства защиты от газа, поначалу примитивные, а потом всё более развитые, и вот такой изначальный способ стал малодейственнен. Но это ж не значит, что других методов нет! Ну военные ж не совсем деревянные, они стали методы менять, менять средства, тактику, способы применения, внедрять новые вещества. И вот об этом дальше мы и поведем свой рассказ.

Итак, поначалу применялись в основном удушающие средства, например, хлор, чуть позже фосген. В дальнейшем от применения хлора начали потихоньку отказываться, а вот фосген (и его более ядовитый коллега дифосген) применялся практически до конца войны. Эти средства воздействуют на дыхательную систему, выводя ее из строя. Хлор при контакте с водой превращается в соляную кислоту – едва ли кому-то захочется, чтобы у него в легких была соляная кислота. А фосген приводит к тяжелейшему отеку легких, человек может буквально захлебнуться жидкостью, выделяемой его легкими.

При этом важно понимать, что разные вещества всё же действуют по-разному. Тот же хлор действует быстрее. Фосген может дать отравленному возможность просуществовать вполне дееспособным несколько часов, отбить атаку, а потом отправиться в лазарет очень надолго, с довольно вероятным выходом уже в направлении морга. Ингаляционная токсичность фосгена выше таковой у хлора раз в 90. Т.е. его концентрация для достижения результата должна быть сильно меньше. Но вот действовать он начнет позже, у него есть длинный скрытый период. Применялись также смеси хлора и фосгена, что затрудняло лечение (из-за неясной картины отравления). При очень высоких концентрациях хлор может вызвать смерть с первым вдохом от рефлекторной остановки сердца. Но даже если боец не будет убит сразу, при поражении хлором в высокой концентрации он быстро зайдется кровавым кашлем. Смерть может наступить уже через 20 минут, при этом после отравления боец будет практически сразу небоеспособен. Хлор также может поражать глаза и наружные участки кожных покровов, если они влажные или покрытые потом.

Помимо этих веществ были еще другие, причем количество их было огромным, но наш рассказ всё же с уклоном больше в сторону тактики, а не химии, так что по разнообразию веществ я пройдусь буквально чуть-чуть. Итак, что мы имеем – газобаллонные атаки с помощью хлора и фосгена. Как они могут тактически применяться?

Есть несколько способов. Наиболее известный из них – газовая атака, ставящая своей целью подготовку к атаке пехоты, следующей непосредственно за ней (на разумной дистанции). Этакая химподготовка, по аналогии с артподготовкой. В этом случае желательно применять нестойкие отравляющие вещества, так как иначе своей же пехоте будет сложно атаковать. Например, стойкость фосгена в летнее время может порой не превышать и получаса. Но здесь есть вторая сторона медали – он и не действует быстро. Это надо атаковать фосгеном, а потом ждать несколько часов, пока все начнут себя плохо чувствовать. Есть, правда, один способ, - создать очень большую концентрацию, о нем чуть дальше.

Хлор в этом плане работает лучше – он довольно нестойкий, но при этом действует быстро, буквально почти сразу человек начнет себя чувствовать так себе, кашлять кровью, у него будут раздражены глаза (ведь они влажные, а хлор реагирует с влагой) и так далее. Но это если противник не успеет надеть противогазы, вернее… Нет пока никаких противогазов, вместо них какие-то жуткие маски, которые надо постоянно пропитывать всякой фигней. Конечно, это лучше, чем ничего, но это еще не противогаз в привычном нам виде. Справедливости ради, именно в привычном нам виде противогаз в ПМВ вообще практически не появился, даже те, что внешне похожи, в большинстве своем до противогазов времен Холодной войны сильно не дотягивают по характеристикам.

Тем не менее, какая-то защита от хлора уже есть, и здесь на руку защитникам играет то, что его хорошо видно. Ведь чтобы противогаз работал, его надо вовремя надеть, а значит надо заметить газовую атаку. Хлор, как бы, зеленый (ну или желто-зеленый). Его можно маскировать дымом, еще чем-то, но совсем скрыть не удастся. А вот фосген требует иных средств защиты и намного слабее заметен. Там и запах не такой «адский», как у хлора, и восприимчивость к нему (запаху) быстро теряется, и внешне он может быть почти прозрачен. Но для быстрого выведения из строя годится только при определенных условиях.

Что же делать? Есть два варианта. Первый – увеличить длительность газовой атаки. Если это будет не один короткий фронт газа, а более длинный газопуск, или несколько газопусков с короткими перерывами, вплоть до потравы на несколько часов, то есть вероятность, что эти несовершенные противогазы просто рано или поздно сдадутся – они ж жутко неудобные. Их надо постоянно смачивать, это ж «мокрые» маски или респираторы. Они действуют пока пропитаны. Один не уследил, второй не уследил, третий маску повредил, четвертый всю жижу израсходовал, раз-раз, уже и половина отравлена. Я не говорю, что все насмерть, но если солдаты ушли в лазарет как отравленные (раненые), то в бою они принимать участие не могут. Если не ушли, а просто стоят на четвереньках и мучительно харкают кровью, то тоже могут быть проблемы. Не всегда выходит так, как в Осовце.

Одновременно с этим, если мы вот так долго травим противника хлором, что он вынужден сидеть в противогазе от хлора часами, то почему бы нам не подмешать к хлору фосген? Ну, раз мы всё равно не ждем эффекта в первый час. Да и вещества, которые защищают от хлора, от фосгена могут и не защитить – он менее активный. То, что подготовка будет слишком длинной, так для ПМВ подготовка в несколько часов – это короткая. Нормальная по тем временам длилась несколько дней, неделю.

Но у таких газовых атак есть важный недостаток – хлор может застаиваться в низинах часами. И даже если между позициями низин нет, они могут быть дальше. И взявшая передовую линию обороны пехота просто не сможет потом продвигаться вперед – в низинах большая концентрация хлора, через них можно просто не пройти даже в газовой маске тех времен. Да и представьте себе эту картину, как пехота идет несколько километров в неудобных масках, периодически поливая себя специальной жижей. Я в этот вариант не очень верю.

Имелись случаи, когда в результате таких атак позиции оказывались полностью отрезанными от тыла, не только наступающие не могли продвинуться дальше, но и обороняющиеся даже не могли узнать, что там происходит, всё было в хлоре, подобно туману в лощинах. Эдакое «газовое болото». Для каких-то сугубо локальных тактических целей это еще подходит, тем более затрудняет обороняющимся маневр резервами, а как попытка прорыва обороны – нет.

Второй вариант, чуть более поздний, – это попытка создать такую высокую начальную концентрацию отравляющего газа, чтоб никакие фильтрующие противогазы просто не работали. Для такого рода атак использовались газомёты – трубы, закопанные в землю под углом около 45*, в которые заряжался прям практически газовый баллон и затем выстреливался куда-то примерно на позиции противника. Что-то похожее можно было наблюдать у террористов в некоторых песочных странах, только в ПМВ баллон был наполнен, например, фосгеном. Что это дает? Ну, можно в некоем относительно локальном месте всех наглухо потравить. Прям наглухо, там такие концентрации при газомётном пуске, что и защитные средства (кроме прям изолирующих) не помогают, и даже фосген начинает действовать быстро (быстрота и эффект может сильно зависеть от концентрации).

Но таким способом не «протравить» всю оборону – газомёты действуют недалеко. Поэтому применение газобаллонных или даже газомётных пусков само по себе, без развития остальной тактики, не давало успешного прорыва обороны. И здесь я бы хотел остановиться коротко на этом ошибочном мнении, которое часто звучит применительно ко многим боевым средствам: попытка считать, что какое-то средство само по себе должно обеспечить успех. В большинстве случаев так не работает. Ни артиллерия, ни тактика пехоты, ни танки, ни авиация сами по себе достичь полноценного прорыва не позволяют. Не сработало так и с химическим оружием. Было бы странно считать, что будет иначе. Поэтому и неправильно делать из этого вывод, что химоружие неэффективно в целом. Его надо просто освоить и вплести в тактику.

Раз у нас не получается прорвать оборону, то рассмотрим оставшиеся два способа применения газобаллонных и в принципе химических атак начального периода. Одним из них (вторым, то есть, способом) будет способ «да чтоб вы все сдохли, твари!» – это когда химическое оружие применяется само по себе, чисто чтобы кого-то убить. Т.е. когда атака пехоты за ним даже не планируется. Просто вот время от времени газовые налеты, авось там хоть кто-нибудь сдохнет. Не потому, что они вот сейчас по нам стреляют или будут мешать нам завтра, и мы так проводим химподготовку. А просто потому, что мы их не любим.

Третьим же способом, который, кстати, применялся до самого конца войны уже даже без баллонов, будет изнурение. Когда вот этими самыми газопусками, а позже методическим обстрелом химснарядами людей просто заставляют сидеть в противогазе или в газоубежище. Час за часом, а порой и день за днем. К моменту атаки пехоты люди уже будут рады не то что сдаться – некоторые уже даже почтут за благо умереть.

На этом длительном сидении, кстати, работал еще один способ всех убить. Дело в том, что наполнитель некоторых противогазных коробок хуже действует на фосген, если увлажнен. Поэтому если люди побудут в противогазе некоторое время, и он не снабжен клапаном выдоха (а им были снабжены далеко не все противогазы тех времен), или просто люди какое-то время дышат через противогаз в условиях повышенной влажности, то фильтр начинает пропускать фосген. Как вы понимаете, это дурной знак.

Вообще, прежде чем начать рассказывать дальше, раз уж мы коснулись противогазов, я бы хотел отметить одну вещь. Многие люди воспринимают противогаз как «я в домике». Надел противогаз, и просто газы тебе нипочем, а ты дальше воюешь. Это не так по обоим направлениям. Во-первых, противогазы тех времен не очень-то хорошо защищали от газов. Просто если не мыслить исключительно в категориях 1 и 0, защищает полностью/не защищает вообще, то станет понятно, что противогаз может защищать не от всех средств и не во всех ситуациях.

Например, он может защищать от хлора, но не защищать от фосгена. Защищать от хлора и фосгена, но не защищать от хлорпикрина. На этом, кстати, по некоторым данным были основаны смеси хлора и некоторых ирритантов (раздражающих) – ранние газовые маски, защищавшие от хлора, пропускали какой-нибудь хлорпикрин, и человеку в противогазе становилось довольно кисло. В ходе ПМВ постоянно выдумывали новые вещества, и приходилось улучшать и дополнять противогазные коробки (фильтры). Даже если они основаны на активированном угле. Я уж не говорю о твердых сверхмалых частицах (дымах – так распространяются твердые БОВ), защиту от которых тоже пришлось вводить отдельно и сделали это далеко не сразу.

Второй проблемой может быть то, что разные концентрации газов могут по-разному действовать на содержимое фильтра. От каких-то он защищает полчаса, а от более сильных концентраций – пять минут. Да, противогазовый фильтр – это не непреодолимая стена, он имеет срок действия. Можно вкрутить новый – сменить коробку – но как понять, что уже пора? Это не 60-е годы, а 1910-е, газоанализатора может под рукой и не быть. Можно просто не знать, какие газы в применяемой противником смеси. Да и всегда ли есть в запасе много фильтров и они под рукой?

Стоит отметить, что Российская Империя была пионером в некоторых направлениях защиты от газа. В частности, противогаз, основанный на поглощающих свойствах активированного угля, внедрили первыми именно у нас в стране

Третьей проблемой, разумеется, стал иприт. Он действует как на дыхательные пути, так и на кожу. Поэтому даже с надетым противогазом им можно так измазаться, что потом не то, что в больницу – в морг отправят. Эффективные средства защиты от иприта появились очень не сразу, спустя годы, а в ПМВ их вообще не было.

Ну и вторая сторона медали – «надел противогаз и воюешь как ни в чем не бывало». Я носил противогаз ГП-5. Ну неудобно, но ниче прям особенного. Да многие, я думаю, носили либо его, либо Нерехту или ПМК – военный вариант. Вот только противогаз времен ПМВ – это не ГП-5. Банально, там фильтры были намного-намного хуже в плане пропускания воздуха. Через них тупо было очень тяжело дышать физически. Причем клапан выдоха появился на масках не сразу, и не на всех. Так что приходилось с трудом вдыхать, а потом с трудом выдыхать, наполняя свой фильтр водяными парами, из-за чего наполнитель начинал комковаться, затруднять дыхание еще сильнее, и хуже работать.

А с некоторыми веществами противогаз вообще надо было еще успеть надеть! Уже тогда существовали такие вещества, которые трудно распознать, а если вдохнул даже немного, то противогаз уже бессмысленно надевать – так чихать и блевать начнешь, что сам снимешь. О них мы поговорим еще дополнительно. Поэтому применительно к ПМВ вариант «надел противогаз и химоружие не страшно» – это во многом скорее благое пожелание, чем реальность.

Но вернемся к способам применения. Газобаллонные атаки долго не уходили со сцены и применялись даже в 1917-м году. Конечно, у них была куча недостатков, но сперва о достоинствах. Помимо того, что это был уже привычный способ, который не требовал задействования артиллерии и дефицитных корпусов снарядов, газобаллонный пуск так же давал возможность атаковать сплошным облаком на очень широком фронте и на очень большую глубину – десятки километров. Иными способами достичь такой площади поражения было просто нереально.

Ну а недостатки тоже довольно очевидны. Сложно готовить атаку – нужно доставить на передовую кучу баллонов, вкопать их, а затем сидеть и ждать подходящей погоды. Это может заметить противник. А даже если не заметит – просто при очередном рядовом обстреле он может попасть шальным снарядом в баллоны, и тогда газовое облако будет уже в своих окопах. Ну и, разумеется, та самая зависимость от ветра. Вот у газобаллонной атаки реально это колоссальная проблема, так как ветер играет ключевую роль. Плюс поскольку газопуск производится из своих окопов, малейшее изменение ветра может отнести облако на свои части или оставить облако на нейтральной полосе. Такие случаи имелись. В дополнение ко всему, далеко не все средства вообще можно выпускать из баллонов. Твердые или жидкие вещества, например, не особо получится, да и не все газы хорошо таким образом распространяются.

Поэтому постепенно начали переходить к более эффективным и надежным способам. Основные – минометный и артиллерийский. Между ними не то чтобы прям колоссальная разница, в основном в дистанции применения, ну плюс, конечно, простота и дешевизна минометов. Тактически эта разница может выражаться в том, что при подготовке атаки артиллерия скорее будет стрелять по более удаленным целям, а минометы – по менее удаленным. Способы доставки БОВ ракетами и самолетами я оставлю для возможной статьи о более поздних периодах, для ПМВ они не очень характерны.

Одной из интересных особенностей применения минометов я бы отметил немецкие мины, снаряженные дифосгеном. Отличия их были в следующем: дифосген очень ядовит, в несколько раз опаснее фосгена, при этом его сложно обнаружить визуально или по запаху. Раздражающего действия он тоже не имеет. А сама конструкция мины подразумевала наличие в ней также и взрывчатого вещества, то есть при падении она взрывалась, быстро отличить обстрел такими боеприпасами от обычных осколочных можно не всегда. А это значит, что бойцы могут слишком поздно сообразить, что надо было надеть противогазы. В целом тактика внезапной газовой атаки, замаскированной под обычный обстрел, чтобы в первые моменты противник не успел сообразить надеть противогаз, осталась в наставлениях и в Холодную войну. Только теперь с Зарином, от которого можно умереть за минуты.

Со снарядами же интересная особенность в том, что немцы довольно рано заложили основные принципы тактического использования снарядов. Уже в 1915-м году у них появились так называется T, K и B снаряды – осколочно-химические, снаряженные разными веществами. Суть тактической разницы была в их стойкости. Снаряд T снаряжался более стойким веществом и предназначался для более долговременного воздействия (несколько часов), а снаряд К – нестойким, и действовал коротко (при этом обладал более сильным раздражающим действием).

Различные газовые маски времен ПМВ. Фоткаться в противогазах – это одно, а вот просидеть в них целый день, а еще пуще неделю, не каждый сдюжит

Немецкое наставление, таким образом, разделяло тактически эти снаряды – «долгим» Т-снарядом предполагалось стрелять туда, где своими войсками в скором времени наступать не предполагалось, в то время как (быстрый) K-снаряд подразумевал, что своя пехота может атаковать вскоре после обстрела. Имелись в этом раннем наставлении и указания касательно местности и погоды. Например, осознавалось и учитывалось, что стойкость БОВ в лесу будет выше, чем в открытом поле. О снаряде B в наставлении не сказано, но в ином источнике указывалось, что он оказывал еще более долгосрочное действие, чем снаряд T, чуть ли не до одних суток, и мог применяться для заражения местности.

Интересно отметить немецкое мнение о влиянии атмосферных явлений на эти ранние химические средства. В устоявшемся мнении на БОВ чуть ли не вообще все атмосферные явления влияют плохо, буквально катастрофически. Чуть ветерок подул, чуть дождик пошел – и всё. Немцы считают, что не только безветрие, но и слабый ветер являются благоприятными условиями. Причем при слабом ветре направление его не имеет особого значения. Отмечается, что в лесах ветер слаб даже если вокруг леса дуют сильные ветры. Сильная влажность воздуха (75 – 100%) указывается как благоприятный фактор. Слабый дождь не представляет неудобств, сильный дождь мешает удачной стрельбе. Ну и, разумеется, эти ранние средства не работали при низкой температуре, как я уже отмечал выше. В более поздних средствах этот недостаток в некоторой степени будет исправлен (в разумных пределах).

Стоит отметить также, что газобаллонные пуски и химическая артиллерийская стрельба не противопоставляются друг другу, а дополняют. В частности, газопуск может отравить значительную территорию по фронту и в глубину, но подавить артиллерийские позиции на флангах смогут газовые снаряды. При устройстве газового фронта обычно захватывались дополнительные 2 км с флангов, чтобы обезопасить наступающую пехоту от флангового огня. Но артиллерийские позиции на флангах находились дальше, поэтому комбинация газопуска и химической стрельбы могла повысить эффективность.

Какие преимущества имеет химическая артстрельба перед газопуском? На нее, при грамотной конструкции снарядов и тактике стрельбы, в значительно меньшей степени влияют те недостатки, которые обычно приписываются химическому оружию. Сами посудите – не надо ждать исключительно благоприятного ветра определенной скорости в сторону противника, который бы доставил газ. Стрелять можно в безветренную погоду, и даже если ветер дует в сторону своих войск – всё равно артиллерия доставляет этот газ на довольно большое удаление и более-менее точно. Более того, можно учитывать боковой снос и снос по дальности (из-за ветра), перенося соответствующим образом точку прицеливания относительно цели. Почти нет шанса случайно поразить свои войска, ведь нет газового облака, идущего от своих окопов. Ну если только не стрелять прям перед своим фронтом.

Теперь можно точечно доставить разные газы к разным местам, что дает простор для тактики. Можно использовать жидкие и твердые БОВ. Ну и, наконец, можно поддерживать концентрацию вещества на какой-то территории в течение длительного времени методической стрельбой – буквально на протяжении да хоть недели. С баллонами так не выйдет. А в довершение всего – подготовка газовой атаки становится намного проще. Не надо доставлять кучу баллонов на передовую, вкапывать их, рисковать, что противник увидит. Газовые снаряды находятся в тылу и с воздуха их подвоз едва ли удастся отличить от обычных, в то время как установку баллонов порой замечала даже наземная разведка и «слухачи».

Только для этого надо разработать действительно эффективные снаряды. Немецкие T, B и K снаряды такими не являлись. Они имели недостатки и по составу (не работали при низких температурах), и по наполнению (неудачный баланс взрывчатки и БОВ, неудачное расположение в снаряде емкости с БОВ, приводившее к сильному снижению количества БОВ), и по конструкции (жидкое БОВ в снаряде немного гуляло, это приводило к рассеиванию – падению точности снарядов), и по сложности изготовления. Да и количество артиллерии, как и тактика ее применения, на начальном этапе оставляли желать лучшего. В дальнейшем были приняты новые снаряды, с «цветным», а не «буквенным» обозначением, количество артиллерии выросло, и была кардинально изменена тактика применения.

Я рассказываю в основном про немцев, потому что именно они были и пионерами, и лидерами в разработке и применении химснарядов, а также в тесном вплетании их в тактику – а меня интересует в первую очередь химоружие как тактическое средство, а не как просто способ уморить всех, до кого дотянешься. Хотя Антанта тоже не сидела, сложа руки, и первой внедрила те же газометы, всё же с моей точки зрения тактически было интереснее у немцев.

Так что ж за «цветные» снаряды? С определенного момента немецкая артиллерия стала помечать химические снаряды символом в виде крестов определенного цвета. При этом цвет крестов обозначал не столько конкретные вещества, сколько тактическую нишу снаряда. Например, зеленый крест обозначал нестойкие, но убийственно ядовитые вещества, такие как дифосген.

Надпись на плакате об иприте: «Горчичный газ. Пахнет как чеснок, хрен, горчица. Сильное нарывное действие». В англоязычных странах иприт называют горчичным газом из-за запаха, хотя он как бы и не газ, а жидкость

Снаряд нового типа выгодно отличался от предыдущих вариантов тем, что дифосгеном легче было создавать убийственную концентрацию (в силу его характеристик как вещества, он даже ядовитее ужасно ядовитого фосгена), да и количество его в снаряде было намного большим, чем раньше – снаряд перестал быть осколочно-химическим и имел лишь небольшой разрывной заряд. Стоит сказать, что в применении фосгеновых снарядов немцы не были первыми, их в этом плане опередили французы. Фосген плотно вошел в арсеналы уже в 1916 г.

Интереснее же то, что случилось в 1917-м. Здесь в ход пошли новые вещества – стерниты. Снаряды с таким наполнением помечались синим крестом. Характерным представителем таких веществ в ПМВ является дифенилхлорарсин (соединение мышьяка), но были и другие. Как я уже писал, они раздражают дыхательные пути и вызывают приступы кашля, чихания, рвоты, а также боль. В случае больших концентраций человек может впасть в ступор или потерять сознание.

Но еще интереснее две дополнительные их особенности. Первая заключается в том, что при взрывном распространении их в качестве начинки осколочно-химического снаряда (заполненного на 2/3 взрывчаткой, на 1/3 – БОВ), они становятся дымом или аэрозолем с мельчайшими твердыми частицами. В таком состоянии они проникали через имевшиеся тогда фильтры противогазов, не взаимодействуя (или слабо взаимодействуя) с наполнителем. В больших концентрациях они также начинали проходить через клапан выдоха (если такой у противогаза был, а был он не у всех) и полосу обтюрации (которая обеспечивает герметичность при прилегании к телу).

Результатом такого поражения было то, что человек был вынужден сорвать с себя противогаз. Ладно еще кашлять и чихать, но вот блевать в противогазе уже совсем сложно. Помимо того, что кашляющий, чихающий и блюющий солдат едва ли будет хорошим бойцом, снаряды «синего креста» могли запросто сочетаться со снарядами «зеленого креста». Сорвать противогаз, чтобы вдохнуть дифосген, – это сомнительное удовольствие. При этом сам по себе синий крест был не то чтобы прям совсем нелетальным, но, в отличие от фосгена, всё же в основном вызывал временный выход солдат из строя.

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.

Автор: Алина Говенько.

...Её зовут Агнес Гондже Бояджиу, однако весь мир знает её как мать Терезу. Её имя давно стало нарицательным, а в 2016 году католическая церковь причислила её к лику святых. В 1988 году случилось жуткое землетрясения в Армении, и эту женщину маленького роста увидели и там, после чего о ней заговорил весь СССР. Впрочем, о ней вообще много говорили — и не только хорошее. Святая Тереза Калькуттская была более чем противоречивой личностью. И именно об этом мы сегодня и поговорим.

Будущая святая появилась на свет на Балканах, в македонском городе Скопье, 26 августа 1910 года, в семье верующих католиков. Рано потеряла отца. С подросткового возраста мечтала помогать обездоленным. В возрасте 12 лет она прочтет статью об индийских миссионерах и захочет пойти их путём. Индия на тот момент была британской колонией, и Агнес отправилась в Ирландию — вступить в монашеский орден "Ирландских сестёр Лорето" и выучить английский — без знания языка не принимали в индийскую миссию.

В двадцать лет Агнес приняла постриг, назвавшись Терезой в честь Терезы из Лизье, покровительницы миссионеров. Наконец, она оказалась в Индии, в городе Дарджилинг. Там новоиспечённая миссионерка стала преподавать историю и географию в школе для девочек, а вскоре стала директором этой же школы. В 1946 году Тереза посетила Калькутту. Нищета и разруха этого города поразили её. В 1950 она основала собственный христианский орден — "Миссионеры любви", который поначалу сосредоточил свою деятельность на помощь нищим и обездоленным в Калькутте, затем распространившись на всю Индию, а позже — и на весь мир.

В неизменном белом сари с голубой каймой, в сандалиях на босу ногу, с простой корзинкой в руках… В 4.40 она уже на ногах. Путешествует исключительно третьим классом. Подарок Папы Римского, лимузин, продает, чтобы построить приют для умственно отсталых… Маргарет Тэтчер обещает пожертвовать ордену денег — и через год действительно жертвует, правда, на порядок меньше обещанного. Тереза, впрочем, рада и такому дару — ей ли отказываться? Но "миссионерка любви" была не лишена иронии: "Люблю Англию! Одна леди - Дарчер? Дечер? - даже помогла мне купить несколько табуретов для больницы". В 1979 году она получает Нобелевскую премию мира. Всего же различных наград не счесть — от Ватикана до США, от Гаити и до Канады.

5 сентября 1997 года матери Терезы не стало. В 2003 году она была причислена католической церковью к лику блаженных, а в 2016 году — к лику святых…

… Однако в жизни будущей святой все было далеко не так однозначно. И дело даже не в том, что в 1963 году, когда её родной Скопье был разрушен землетрясением, "Миссионеры любви" отказались выделить деньги на его восстановление. И даже не в дружбе с такими одиозными личностями, как, скажем, диктатор Гаити Жан-Клод Дювалье. Дювалье пожертвовал ей 2.5 млн долларов и высшую гаитянскую награду, орден Легиона славы — и мать Тереза не преминула его за это поблагодарить: она заявила, что "покорена любовью Дювалье к своему народу".

Куда серьезнее выглядят обвинения в том, что при всех обширных средствах, полученных в качестве пожертвований, орден практически не привлекал к своей деятельности врачей. Госпитали миссии были плохо оборудованы и содержались в антисанитарном состоянии. Вот воспоминания очевидицы, отработавшей в одном из таких госпиталей: "Первое впечатление было, как будто я вижу кадры из нацистского концлагеря, так как все пациенты тоже были обриты наголо. Из мебели только раскладушки и примитивные деревянные кровати. Два зала. В одном медленно умирают мужчины, в другом – женщины. Практически никакого лечения, из лекарств только аспирин и другие дешёвые препараты". Также, согласно отчетам врачей, как индийских, так и западных, в госпиталях по несколько раз использовались перчатки и иглы для инъекций, а больные инфекционными заболеваниями никак не отделялись от всех прочих.

Сама Агнес говорила: "Есть что-то прекрасное в том, как бедняки принимают свою долю, как страдают, словно Иисус на кресте. Мир многое получает от страдания. Мучение означает, что Иисус вас целует". Однако, когда сама мать Тереза заболела, целоваться с Иисусом, отказавшись от обезболивающего она не стала. Равно, как и лечиться в собственных госпиталях, предпочтя им передовую клинику в Калифорнии.

Каков же вывод? Пожалуй, каждый сделает его для себя самостоятельно. Но я скажу так: не всё то золото, что блестит, и не так уж святы иные канонизированные святые.

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.

Автор: Виталий Илинич.

Предыдущая статья цикла (вступление) – Что мы знаем о ПМВ?

Мы знаем Первую Мировую в основном как забеги стройными рядами пехоты на пулеметы, которые косят эти самые ряды один за другим. Такое бывало в той войне, и не раз. Хотя зачастую ситуация была сложнее, одно можно сказать точно: проблема преодоления позиционного фронта встала на Западном фронте ПМВ в полный рост. Давайте рассмотрим, почему так получилось, и что мешало военным все эти годы.

А мешало многое. Одним из самых неправильных представлений о том периоде будет попытка создать некий усредненный образ. Как мы его видим? Сначала неделю идет артподготовка, где всё перепахивают снарядами начисто, потом пехота поднимается в атаку и идет стройными рядами на пулеметы. Кстати, откуда они там взялись, там же всё перепахано? А где взять столько снарядов, если был снарядный голод? А из чего их выпускать, если нет орудий? А, это только в Российской империи было? Нет, не только.

Для начала разберем, почему же вообще возникла проблема с преодолением обороны. Связано это в первую очередь с резким ростом огневых возможностей пехоты и артиллерии. Причем именно самих стрелков, я даже про пулеметы пока не говорю. Все привыкли ассоциировать ПМВ с пулеметом, но на деле на момент возникновения позиционного фронта пулеметы еще были слабо распространены и находились организационно на высоких уровнях командования. В частности, пулемет был оружием пехотного полка, причем на весь полк, например, в германской армии в 1914-м году могло приходиться шесть станковых пулеметов. И это были все пулеметы в трехбатальонном полку. Никаких легких пулеметов еще не водилось.

В такой ситуации было бы странно, если б именно пулеметы остановили наступление пехоты. Да и фронт поначалу совсем не походил на то, что мы привыкли себе представлять – все эти сплошные линии окопов одна за другой, с кучей запасных позиций, вторых, третьих линий обороны, паутины ходов сообщения. Но вернемся к зарождению позиционного фронта. Было там кое-что, кроме пулеметов.

XIX век дал миру колоссальный прогресс в оружии. Шутка ли, если в Наполеоновских войнах 1800-х – 1810-х стреляли еще по большей части из гладкоствольных дульнозарядных кремневых ружей, то уже в середине века массово перешли на капсульные нарезные ружья (винтовки – собственно это слово обозначает нарезное ружье), а в 1870-х массово сражались казнозарядными винтовками под бумажный унитарный патрон – так называемые «игольчатые» винтовки. Это уже дало колоссальную скорострельность (за счет унитарного заряжания с казенной части) и при этом обеспечило точность за счет нарезного ствола. Резко возросла действенность и плотность стрельбы.

Но на этом прогресс не остановился. Дальше были введены металлические гильзы, что улучшило надежность. Затем винтовки массово обрели магазин (обычно из пяти патронов, встроенный, дозаряжаемый обоймой, как у винтовки Мосина, например) и механизм перезарядки – еще больше возросла скорострельность. Эта особенность также сильно увеличила возможности стрельбы в ближнем бою. Ну и переход к бездымному пороху резко увеличил как дистанцию действительного огня, так и точность (кто не знает, бездымный порох дает больше энергии). Дальнейший переход на остроконечные пули, случившийся уже в начале 20-го века, еще больше увеличил скорость полета пуль и настильность стрельбы, а значит и упростил поражение целей. Новые винтовки позволяли с большой точностью и быстро выпускать большое количество пуль на приличную дистанцию.

А теперь представьте, что вам нужно наступать на таких стрелков, которые еще и находятся в окопе? Выстроившись в плотную линию хорошо обученные стрелки очень быстро проредят наступающие линии пехоты – им не нужно попадать снайперски в каждого солдата, можно попасть и в соседа, и в того, кто идет позади. А вот в ответ по ним стрелять наступающие не могут, ну, со значимым эффектом, ведь обороняющиеся находятся в окопе. Вот здесь и будет то самое превосходство обороны над наступлением, которое многие себе представляют и распространяют на все остальные войны и сражения 20-го века.

Пока война была маневренной, пока немцы в 1914-м году активно наступали, пока была возможность «переманеврировать» занявшие оборону части, то и пробивать такую оборону не приходилось. Но затем немцы подвыдохлись, были остановлены, отброшены немного назад. Войска остановились и начали окапываться. Попытки обходить с фланга, предпринимаемые раз за разом, постепенно уперлись в море. В итоге позиционный фронт встал от границы Швейцарии до северного побережья Бельгии. Больше никакого маневра, охватов, обходов. Оперативный успех теперь зависел от того, удастся ли взломать тактическую зону обороны.

А с этим как раз и были проблемы. Оборона в тот период, если посмотреть в общих чертах, во многом строилась на стрельбе из винтовок. Собственно, в пехотных батальонах (которые на тот момент правильнее называть стрелковыми) ничего особо и не было, кроме стрелков. Вооружение было более-менее однообразным – все с винтовками. Как я уже говорил, например, в немецкой армии пулеметы были на уровне полка, и не так уж много. Минометы, пехотные орудия – это все дело будущего, они непосредственно в пехоте появятся позже.

А это значит что? А значит надо разместить как можно больше стрелков в первой линии. В дальнейшем от этого отойдут, но пока что это было эффективным решением. Частая стрельба большого количества обученных солдат из очень точных и убойных магазинных винтовок под командованием грамотных в этом плане командиров оставит от наступающих волн пехоты жалкие остатки, если вообще допустит их к своим окопам. Это потом все эти хорошо обученные бойцы и командиры канут в войне, но поначалу-то они были в наличии.

При этом наступление иным способом было не организовать – требовалось перестроить подход пехоты в целом и систему командования. Банально, двигаясь малыми группами пехота разбредается, и командиры ее уже не контролируют. Даже если все солдаты храбры и готовы биться с врагом, ими нужно управлять. Эту проблему еще предстоит решить, и о ней мы поговорим в отдельной статье о тактике пехоты. А пока что наступаем волнами и несем потери от стрелков противника.

Разумеется, проблемой были не только стрелки. Пулеметы, хоть их и было мало, тоже вносили свою лепту. Но намного важнее пулеметов в данном случае были «косы смерти». Многие думают, что так называли в те времена пулемет, но нет, речь о 75-мм скорострельной пушке, стреляющей шрапнелью. Шрапнель – это разновидность снаряда. Он содержит в себе множество небольших (примерно 12 – 16 мм), обычно сферических, пуль и дистанционный взрыватель. Взрыватель настраивается на взрыв в воздухе на определенном удалении, примерно равном дистанции до цели. Снаряд взрывается на подлете к цели, выпуская перед собой сноп пуль – подобно гигантскому дробовику, стреляющему с неба. Эффект похож на картечный выстрел, только картечь летит недалеко, а шрапнельный снаряд позволяет сделать «выстрел» этими картечинами прям возле противника – с доставкой на дом. Да наступающая пехота просто не дойдет до окопов противника!

А если дойдет – на этот случай есть всякие дополнения. Например, проволочные заграждения. Разумеется, они не являются непреодолимым препятствием, но способны дополнительно задержать пехоту. А уж когда они развились в целые проволочные дворцы в ходе войны, то и подавно. Проволока устанавливалась рядами, густо, на разных уровнях и с выдумкой. В общем, развлечений было много.