Лига историков

Ближний Восток в 1930-е годы: Эскалация арабо-еврейского конфликта и Арабское восстание 1936-1939 гг

Продолжаю писать про Ближний Восток, решил оформить в серию постов, надеюсь так будет удобнее.

К концу 20-х годов ситуация в Палестине была не самая спокойная. Британские власти так и не смогли решить проблему формирования национальных еврейского и арабского государств. Период 1930-х годов, кульминацией которого стало масштабное Арабское восстание (1936-1939 гг.), заложил трагические основы для будущего противостояния, определившего судьбу региона.

В конце 20-х и начале 30-х годов резко возросли масштабы еврейской иммиграции в связи с усилением позиций нацистов в Германии: более четверти евреев, приехавших в Палестину в это время, прибыли из Германии. Согласно данным британской администрации, еврейское население увеличилось с примерно 175 000 в 1931 году до более 450 000 к 1939 году (рост на 118% за десятилетие). Одновременно с этим евреи продолжали массово скупать землю у крупных арабских землевладельцев, что вело к вытеснению с земель арабских арендаторов - феллахов. Этот процесс, наряду с принципом «еврейского труда», ограничивавшим возможности арабской занятости в еврейском секторе, создавал массовую безработицу и обнищание среди арабов, питавшее недовольство.

Еврейское население (ишув) активно строило параллельные государственные структуры: Гистадрут (профсоюз), Еврейское Агентство (Сохнут), систему образования и военизированные организации (Хагана, позже Иргун). Арабское сообщество, будучи более фрагментированным по клановому и религиозному признаку, также развивало свои политические институты, хотя и менее централизованные. Верховный арабский комитет (ВАК), созданный в 1936 году, стал важной координационной структурой.

К 1936 году в соседних с Палестиной странах достигли успеха антиколониальные движения. Египет и Сирия в результате волнений и всеобщих забастовок в 1935—1936 годов добились выгодных договоров с Англией и Францией. Подъем национализма в соседних арабских странах (Египет, Сирия, Ирак) вдохновлял и палестинских арабов. Все больший вес среди них приобретала фигура Хадж Амина аль-Хусейни, Великого муфтия Иерусалима.

В марте 1933 года собрание влиятельных палестинских арабов, созванное в Яффе, осудило британцев за продолжение еврейской иммиграции. 13 октября 1933 года Палестинский Исполнительный Комитет организовал однодневную всеобщую забастовку и демонстрацию в Иерусалиме, которая была жестоко разогнана британской полицией.

26 октября 1933 года массовая демонстрация арабов прошла в Яффе; в результате ее силового разгона погибло 27 демонстрантов и один британский полицейский. Палестинский Исполнительный Комитет ответил провозглашением семидневной забастовки и проведением новых демонстраций

В 1935 году произошло сразу несколько событий, накаливших обстановку до предела. В октябре 1935 года в порту Яффы в грузе бочек с цементом была обнаружена крупная контрабандная партия оружия — 800 винтовок и 400 тысяч патронов. Груз цемента предназначался еврейскому бизнесмену, и среди арабского населения распространились слухи о том, что это оружие предназначено для войны с арабами. Этот инцидент вызвал массовое возмущение среди арабского населения.

В ноябре того же года в перестрелке с британцами был убит шейх Изз ад-Дина аль-Кассам, лидер арабской подпольной группировки, совершавшей вооруженные нападения на евреев и англичан. Еще в конце 20-х годов в Хайфе аль-Кассам создал подпольную военизированную группу «Черная рука», вербуя и проводя военную подготовку среди арабских крестьян с целью создания подпольных ячеек. Целью своей организации он видел борьбу с британским мандатом и еврейским ишувом. В группировку входили в основном бедные и необразованные крестьяне, часть которых лишилась работы или земли из-за еврейской иммиграции. Целью её атак стали евреи, их поселения и имущество, а также британские объекты в северной Палестине. С 1930 по 1935 гг. в различных террористических нападениях ею были убиты не менее 8 евреев.

6 ноября 1935 года боевиками «Чёрной руки» был убит полицейский в районе Гильбоа. Это убийство вызвало крупномасштабную операцию по розыску убийц, и 20 ноября аль-Кассам был окружён британской полицией и убит вместе с ещё тремя членами группы. Похороны аль-Кассама вылились в широкомасштабную демонстрацию.

В 1936 году Аль-Хусейни, муфтий Иерусалима встречался со швейцарским банкиром Франсуа Жену, позже ставшим известным как финансист нацистской Германии на Ближнем Востоке. Некоторые историки предполагают, что нацисты оказывали финансовую помощь аль-Хуссейни во время Арабского восстания.

В апреле 1936 года Верховный арабский комитет (ВАК) призвал к всеобщей забастовке, которая длилась 6 месяцев, и гражданскому неповиновению. Ее целями были объявлены прекращение еврейской иммиграции, запрет продажи земли евреям и создание национального правительства.

Параллельно развернулось вооруженное арабское сопротивление – нападения на еврейские поселения, британские патрули, транспортные коммуникации (подрыв железных дорог, минирование шоссейных дорог).

Арабские повстанцы и последствия еврейских погромов.

Ишув ответил созданием еврейских вспомогательных полицейских сил в рамках британской администрации и усилением Хаганы. Начались ответные акции возмездия против арабов.

Британцы ввели чрезвычайное положение, направили значительные военные силы (до 20 000 солдат к концу восстания). Применялись такие коллективные методы наказания как снос домов, массовые аресты, усилилась цензура.

Под давлением забастовки и волны насилия Лондон направил в Палестину Королевскую комиссию во главе с лордом Пилем. ВАК согласился на временное прекращение забастовки и перемирие в ожидании ее выводов.

В июле 1937 года комиссия опубликовала отчет, впервые официально рекомендовавший раздел Палестины на еврейское государство (меньшая часть прибрежной равнины и Галилеи), арабское государство (объединенное с Трансиорданией) и британский анклав (Иерусалим с коридором до Яффо). Сионистское руководство в целом согласилось взять принцип раздела как основу для переговоров. Арабы же категорически отвергли саму идею создания еврейского государства на любой части Палестины.

Неприятие отчета Пиля и убийство британского комиссара Галилеи арабскими боевиками (сентябрь 1937) спровоцировали новую, еще более жестокую волну восстания. Британцы запретили ВАК, арестовали или изгнали многих его лидеров (включая аль-Хусейни, бежавшего в Ливан).

Восстание приобрело откровенно вооруженный характер, но стало более фрагментированным. Лидерство перешло к местным командирам, часто связанным с клановыми структурами. Появились признаки социальной революции: участились нападения на традиционную арабскую элиту (особенно пострадал клан Нашашиби, склонный к сотрудничеству с британцами), воспринимаемую как предателей и компрадоров.

Британцы проявили крайнюю жестокость при подавлении восстания: проводились крупные военные операции, воздушные бомбардировки арабских деревень, была расширена сеть полицейских фортов, применялись массовые аресты и казни. Был сформирован специальный отряд "Ночные патрули" под командованием сионистски настроенного офицера Чарльза Орда Уингейта, проводивший рейды против арабских боевиков.

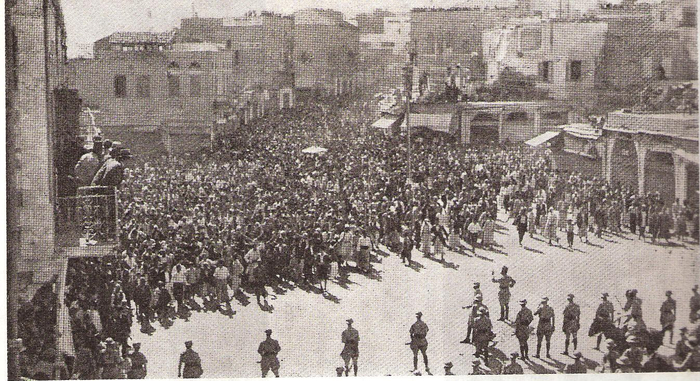

Британские войска во время подавления беспорядков

Обострился конфликт и внутри арабского общества. Противостояние между сторонниками аль-Хусейни и Нашашиби часто выливалось в насилие и убийства.

Еврейские вооруженные организации (особенно Иргун Цваи Леуми) перешли к активным ответным операциям против арабского гражданского населения.

К середине 1939 года, благодаря огромному военному превосходству, включая использование ВВС и артиллерии, тактике «разделяй и властвуй» и внутренним распрям среди арабов, британцам удалось подавить основные очаги вооруженного сопротивления. Этому способствовала и усталость арабского населения от разрухи, потерь (по разным оценкам, от 3 000 до 5 000 арабов было убито, около 15 000 ранено, тысячи арестованы или изгнаны) и экономического коллапса.

В мае 1939 года, в условиях обострения обстановки в Европе, британское правительство опубликовало Белую книгу Макдональда, основными положениями которой стали:

- ограничение еврейской иммиграции до 75 000 человек на ближайшие 5 лет, после чего иммиграция должна прекратиться.

- ограничение продажи земли евреям в большей части Палестины.

- создание в течение 10 лет единого палестинского государства с арабским большинством.

Белая книга была решительно отвергнута сионистами как предательство Декларации Бальфура и мандата. Арабы, хотя и не удовлетворенные полностью, в целом восприняли ее как победу, так как она открывала путь к арабскому доминированию. Насилие пошло на спад, хотя отдельные инциденты продолжались.

Восстание нанесло катастрофический урон арабскому населению Палестины. Помимо человеческих потерь, оно нанесло урон экономике, социальная была структура подорвана, политическое руководство разгромлено или дискредитировано сотрудничеством с британцами. Несмотря на героизацию в национальной памяти, восстание ослабило палестинцев накануне решающей борьбы 1940-х годов.

Для евреев восстание стало подтверждением глубины арабского неприятия сионизма. Оно укрепило убежденность в необходимости собственной военной силы и в невозможности мирного сосуществования в рамках единого государства. Идея раздела, ранее маргинальная, стала восприниматься как единственно реалистичный вариант.

Белая книга 1939 года стала попыткой радикально изменить политику в пользу арабов. Однако она не смогла примирить арабов, недовольных отсрочками, и оттолкнула сионистов, сделав их активными противниками мандата. В условиях надвигающейся мировой войны, Британия потеряла возможность эффективно управлять Палестиной.

Знаю, тут не любят когда кидают ссылку на свой телеграм, но тем не менее кину) https://t.me/bald_man_stories

Буду рад новым подписчикам, пишу про историю и про свою работу в школе.

Профессор Мэтью Столпер перед колоссальной скульптурой быка из Персеполя

Персеполь был столицей древней Персии при Кире Великом. Это был настоящий город-дворец с огромными каменными зданиями и храмами. Самое знаменитое здание комплекса — дворец Ападана с церемониальным залом, свод которого удерживали 72 колонны. В 330 году город захватили войска Александра Македонского, после чего столица была сожжена и уже больше не восстанавливалась. Город опустел.

«Самая малоизвестная республика»

Как Тыва с Россией дружила

18 июня 1918 года непризнанное государство Республика Тыва, поэтически называвшая себя «центром Азии», заключило с РСФСР договор о взаимной помощи. Так началась история нерушимой дружбы Тывы и России.

Но сто лет назад многим в Тыве казалось, что с большевиками дружить не стоит. Они терпели одно поражение за другим. Хотя правительство Ленина—Троцкого по-прежнему мечтало о мировой революции, но после восстания Чехословацкого легиона на Транссибе Москва утратила контроль над большей частью страны. В июле 1918 года отряд Сибирской армии без труда изгнал красных из Белоцарска — столицы Урянхайского края, как в то время называли Тыву.

«Урянхай — это огромная котловина реки Енисей; северную его границу составляют Саянские Горы, южную — Горы Танну-Ола и река Тэс, западную образовывает Алтай, восточной же границей является Косогол. Урянхай своим богатством и плодородием напоминает Землю Обетованную. На огромных степях, покрытых сочной травой, пасутся тысячные стада овец и коней. Необычайно плодородная земля родит прекрасную пшеницу, овёс и просо. Реки предоставляют много рыбы. Леса полны дичи, очень редкой и ценной относительно своих мехов. На болотах и озёрах бывает просто черно от птицы. Из минералов Урянхай обладает всем, что только может дать природа. В горных ручьях и речках есть золото. Кроме этого, Урянхай изобилует серебряно-оловянной, железной и медной рудами, каменным углём, серой, каменной солью, находят здесь также платину, рубины, аметисты, топазы и горный хрусталь».

К. Гижицкий. «Через Урянхай и Монголию. Воспоминания из 1920—1921 гг.»

Камиль Гижицкий служил в Польской дивизии армии Колчака. Осенью 1919 года польские стрелки прикрывали отступление Сибирской армии на восток, потеряв в сражениях с 5-й армией Тухачевского более 4 тысяч человек. После окончательного разгрома Белого движения в Сибири Гижицкий был среди тех, кто отказался сложить оружие, и с небольшим отрядом ушёл сначала в Урянхай, а оттуда в Монголию, где вступил в ряды Азиатской дивизии барона Унгерна.

С чёрным бароном белого офицера сблизила ненависть к «красной чуме», поразившей Россию. Так же как и Унгерн, Гижицкий считал, что для борьбы с большевизмом хороши все средства. Он предложил Унгерну применить против Красной Армии химическое оружие — снаряды, начинённые цианистым калием. В обозе Азиатской дивизии откуда-то был запас этого яда. Но воплотить идею в жизнь Гижицкий не успел. При штабе «самодержца пустыни» составился заговор: несколько казачьих офицеров арестовали своего командира и выдали его большевикам в августе 1921 года.

Судя по воспоминаниям Гижицкого, в Урянхае, когда он там оказался, шла война всех против всех. Тайга была переполнена вооружёнными людьми, явившимися с Севера без всякого приглашения и настроенными крайне воинственно. Красные партизаны и белые офицеры с переменным успехом убивали друг друга, сражаясь за обладание населёнными пунктами, о которых месяц назад никто из них не слышал.

Время от времени в стычках принимал участие китайский батальон, обстреливавший всех подряд из пушек. Китайцы считали Тыву своей территорией, поскольку Урянхайский край входил в состав империи Цин. Но после того, как в 1911 году в Китае произошла революция и была свергнута монархия, северные национальные окраины — Монголия и Урянхай — воспользовались ослаблением центральной власти, чтобы объявить о независимости.

В 1912 году тувинские нойоны (в их числе — и будущий глава государства Буян-Бадыргы) направили петицию императору Николаю II о принятии Тувы под протекторат Империи. Просьба была удовлетворена в 1914 году.

«Хозяевами этой земли являются люди монгольского племени, называющие себя сойотами, — пишет Камиль Гижицкий. — В действительности, нынешние обитатели Урянхая, которые присвоили себе название сойотов, являются пришельцами с юга, вероятно, из Джунгарии, из глубины четырёх веков». Они исповедовали буддизм, который проявлялся весьма своеобразно. «Под влиянием алкоголя они начинали вести себя всё свободней, — пишет польский путешественник, вспоминая о своей встрече с представителями урянхайской аристократии. — Они расстёгивали халаты, ловили на себе отдельных насекомых, осторожно опуская их на землю, потому что, согласно буддийским верованиям, и в таком мерзком насекомом может поселиться душа умершего человека».

Интересно, что российский рубль в качестве валюты в Урянхайском крае не прижился. Местные жители не доверяли бумажным деньгам и продолжали использовать для взаиморасчётов кирпичики байхового чая, которые принимали на любом рынке.

В 1917 году, как только российский император отрёкся от престола, в Урянхай вернулись китайцы, которые почти год правили страной «как раньше», пока их не прогнали большевики. Экспорт революции из России привёл ко всеобщему разорению. Прекратилась торговля пшеницей и маралами. Население, обложенное новыми налогами, страшно обнищало. Окончательно добила страну партизанская война между отрядом большевика Щетинкина и казаками полковника Булатова.

В 1921 году Тыву оккупировала Красная армия, после чего было провозглашено государство «Танну-Тыва».

Урянхай наш!

«Дальше на запад, также к югу от границы, находится Танну-Тыва, ещё одна советская республика на китайской земле, дипломатическому корпусу кочевников которой некуда податься, кроме как в Москву. Это если не самая маленькая, то уж точно самая малоизвестная республика в мире, площадью около 60 квадратных миль, с постоянной армией в 160 человек, обмундирование и вооружение которой подарено Москвой. Надёжная армия, пока обмундирование не износится» — писал американский журналист Джуниус Бойд Вуд в своей книге «Невероятная Сибирь», опубликованной в США в 1928 году.

На самом деле, площадь «малоизвестной республики» примерно в 20 раз больше, чем «60 квадратных миль». А в остальном американец не соврал.

В качестве верного союзника СССР Тыва объявила войну Германии 25 июня 1941 года, всего через три дня после вторжения вермахта в СССР. По крайней мере, такое постановление принял Народный хурал. Но, поскольку существование Тувинской Народной Республики во всём мире признавали только две страны — Советский Союз и Монголия — Тыва не имела возможности отправить из Кызыла в Берлин дипломатическую ноту, и немцы не узнали о том, что на Дальнем Востоке против них открыт «второй фронт».

Черчилль тоже ни разу не упомянул Тыву в своих мемуарах Второй мировой войны. Хотя республика выставила против вермахта 206 кавалеристов и передала СССР весь свой золотой запас — 30 миллионов рублей.

В знак признательности 11 октября 1944 года Президиум Верховного Совета СССР постановил включить Туву в состав Советского Союза как «Тувинскую автономную область в составе РСФСР». Словно бы речь шла о малозначительной административной реформе, внутреннем деле одной из союзных республик. В Кремле даже пресс-конференцию собирать не стали по этому поводу, хотя территория страны приросла на 165 тысяч квадратных километров, что равняется Венгрии и Австрии вместе взятым.

И дело тут не в легендарной «скромности» Сталина, а в том, что, с точки зрения международного права, территория эта — ворованная. На протяжении всего XX века Китай не отказывался от претензий на возврат Урянхая/Тывы под свою юрисдикцию. Непримиримые враги, Мао Цзэдун и Чан Кайши, были согласны в том, что «Урянхай наш!» То есть, китайский. А СССР просто временно эксплуатирует (причём, крайне нерационально) его недра и население.

Лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун (1893 — 1976) и председатель Национального правительства Китайской республики генералиссимус Чан Кайши (1887—1975) на банкете во время переговоров в Чунцине.

Об «украденной» Тыве китайские политики вспомнили и в XXI веке. Летом 2024 года резко возросло напряжение вокруг острова Тайвань, который материковый Китай считает своей временно утраченной провинцией. Военно-морской флот китайской Красной армии провёл тогда вблизи острова провокационные учения.

2 сентября 2024 года Президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что если большой коммунистический брат так переживает за территориальную целостность страны, то ему следует предъявить претензии к России, которая 150 лет назад вынудила династию Цин уступить Приморье и Амур. А Тыву просто «отжала» безо всяких переговоров, силовыми методами. Почему же Пекин точит зубы на Тайвань и не хочет вернуть богатый природными ресурсами Урянхай? Это заявление тайваньского президента тоже было провокацией. Лай Циндэ знал, что КНР официально отказалась от некогда утраченных «северных территорий». Но решил блеснуть эрудицией в порядке полемики.

Согласно Конституции самого Тайваня, Китайская Республика (официальное самоназвание государства) наследует империи Цин и претендует на всю территорию бывшей Китайской империи, включая Монголию и Тыву. Правда, в 2002 году МИД Китайской Республики признал независимость Монголии и удалил её территорию из официальных карт.

Однако конституционные нормы остались неизменными, так что правительство в любой момент может «передумать». Война между Россией и Тайванем за Тыву относится к разряду маловероятных событий. Впрочем, шансы Трампа стать президентом США 10 лет назад тоже казались маловероятными.

Как русский агроном пытался построить буддийское государство

Во время Гражданской войны политическая неопределённость на всех фронтах была стопроцентной. Власть в городах и губерниях менялась ежемесячно. Люди становились «красными» или «белыми» по чистому стечению обстоятельств. По периметру бывшей империи возникали и исчезали «независимые республики», лопавшиеся как мыльные пузыри. Недолгое время существовала даже Персидская советская республика…

«Кто не переживал невероятных приключений в годы Гражданской войны?» — восклицает герой Михаила Булгакова в «Театральном романе». Возможно, граждане Страны советов так покорно приняли сталинизм из-за того, что годы Гражданской войны были временем полного хаоса, безвластия и бесправия, красного и белого террора, когда чекисты расстреливали буржуев, казаки устраивали еврейские погромы, а белые монархисты вешали большевиков. Причём жертвами насилия всегда оказывались те, кто случайно подвернулись под руку. Пережив такое, обыватель был готов обожествлять любую власть, пусть самую авторитарную, лишь бы на улице не резали.

Хотя есть и другое объяснение долговечности советской диктатуры — все, кто с ней боролись, отправились в эмиграцию или погибли.

Алексей Турчанинов, выпускник Берлинской сельскохозяйственной высшей школы, был назначен комиссаром Временного правительства по делам Урянхайского края в 1917 году. Он знал Тыву, как ни один другой русский, там живущий. За три года работы агрономом Урянхайского края Турчанинов полностью объездил и описал эту страну. А также проникся большой симпатией к тувинскому буддизму и его ламам, которые обдумывали проект теократического государства на манер Тибета.

Проблема была в том, что буддийское духовенство Урянхая традиционно подчинялось монгольскому ламе Богдо-гэгэну. Именно поэтому буддисты ещё в 1912 году лоббировали союз с Россией. Глава Урянхайской сангхи (буддийской общины) Лобсан-Чамза рассчитывал при поддержке российского правительства (ему было всё равно — какого) стать не только религиозным, но и светским лидером страны. Однако императорский МИД в Петербурге отклонил прошение сангхи о назначении Лобсан-Чамза «Бандидо-Ламой», то есть высшим и, переводя на христианский язык, «автокефальным» главой национальной религиозной общины.

После этого сангха разлюбила русского царя и приветствовала Февральскую революцию в надежде договориться с новой властью. Однако вскоре власть в России начала меняться с такой скоростью, что урянхайцы не успевали следить за этим сериалом. Комиссара Турчанинова то сажали в тюрьму, то выпускали на свободу, в зависимости от того, какая вооружённая банда занимала Белоцарск. Летом 1918 года большевиков прогнали, как многим показалось, — навсегда. Алексей Турчанинов в очередной раз вышел из тюрьмы и был утверждён в должности «урянхайского губернатора» Омским правительством.

Белая власть показалась буддистам весьма надёжной, они даже были готовы объявить Колчака бодхисаттвой. При посредничестве Турчанинова сангха передала адмиралу подношения и просьбу об отделении от монгольских буддистов. На этот раз у них почти всё получилось.

«Встреча тувинских делегатов с министрами колчаковского правительства в Омске состоялась 2 июля 1919 г. После этого камбо-лама Лопсан-Чамзы был принят адмиралом А.В. Колчаком. 13 июля 1919 г. Указом Верховного правителя России Лопсан-Чамзы был утверждён духовным руководителем (Бандидо-хамбо-ламы) Урянхайского края. Первый формальный глава буддийской церкви в Туве был награждён орденом «Святой Анны» второй степени, получил в подарок автомобиль и моторную лодку. На развитие буддизма в Туве было обещано выделить 20 тысяч рублей серебром».

Вот только утвердить Лобсан-Чамзы светским правителем Урянхая в Омске не захотели. Впрочем, совсем скоро это стало уже совсем неважно. Под напором армии Тухачевского рухнул сибирский фронт. Белые побежали. Красные снова пришли в Урянхай (но это была ещё не последняя серия), а колчаковскому «назначенцу» Лобсан-Чамзе пришлось скрываться в Бурятии и Монголии.

Судьба комиссара Турчанинова сложилась трагически. 9 июля 1919 года он объявил об эвакуации Белоцарска, за что телеграммой из Омска был смещён с должности губернатора как «паникёр». Но оказалось, что Турчанинов скорее запоздал с эвакуацией. Партизаны Щетинкина разбили защитников Белоцарска и пришлось уже не эвакуироваться, а «драпать». Это слово было очень популярно в Гражданскую войну.

После двух недель скитания по тайге Алексей Турчанинов был убит какими-то бандитами, решившими, что в тяжёлом чемодане «урянхайского губернатора» наверняка спрятано золотишко. Но там были только книги и дневники самого Турчанинова. О случившемся рассказал сопровождавший Алексея Александровича казак, которого пощадили бандиты. А рукописи пропали…

После окончательной победы Красной Армии в регионе Урянхайский край оказался в серой зоне — формально он не входил ни в состав Советской России, ни в состав Монголии, ни, тем более, Китая. В Кызыле установилось своеобразное двоевластие: с одной стороны — Народный Ревком, присланный из Красноярска, с другой — буддийская сангха и остатки прежней знати, стремившиеся сохранить автономию.

В 1921 году начался короткий, но яркий эксперимент — Тувинская Народная Республика, с армией — в две сотни всадников и новым латинским алфавитом вместо традиционного монгольского письма. Кстати, дизайн алфавита и первый тувинский букварь нарисовал ученик Шишкина, алтайский художник Чорос-Гуркин.

Главная экспортная статья республики — скот, основное занятие населения — коневодство и конокрадство, а главное достижение дипломатии — ежегодная поздравительная телеграмма в адрес Кремля.

В конце 1920-х Сталин решил, что в Кызыле как-то заигрались в «независимость», и это неправильно, что высшие чиновники республики исповедуют ламаизм вместо марксизма. В Тыву прислали «чрезвычайных комиссаров», которые репрессировали всю правящую элиту вместе с «отцом республики» Буян-Бадыргы. Первый тувинский премьер, один из создателей первых конституций независимой Тувы, хотел дружить с северным соседом и национальными традициями одновременно. Он инициировал создание тувинского ревсомола и он же провёл всетувинский съезд лам. Его обвинили в покровительстве Хемчикскому мятежу 1924 года и расстреляли в 1932-м вместе с премьер-министром Кууларом Дондуком.

Затем началась антирелигиозная кампания. Коммунисты с наганами ходили по юртам и «отбирали богов». В то время как лошадей реквизировали для колхозных нужд, шаманов и лам забирали в ГПУ. Противоборство сангхи и партийной ячейки было недолгим: многие ламы исчезли в лесах, от 26 монастырей остались только фундамент и разбитые ступы.

Так завершилось одно из самых уникальных политических приключений XX века — история самобытной, непризнанной Республики Тыва. Сегодня о ней напоминают архивные фото, артефакты в музеях и доклады на научных конференциях. А ещё — тайваньские карты, на которых Урянхай обозначен как часть единой и неделимой империи Цин.

Антисоветская клюква на вынос. Мини сериал 2019 года "Чернобыль" от НВО. Первая серия2

Здравствуйте товарищи. В 2019 году вышел телевизионный мини-сериал "Чернобыль" , снятый в жанре исторической драмы, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. «Чернобыль» состоит из пяти серий, посвящённых аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию её причин. Создателем и сценаристом мини-сериала выступил Крейг Мейзин, а режиссёром — Йохан Ренк. Главные роли исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. Крэйг Мазин ранее отметился работой над такими проектами, как «Очень страшное кино 3», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» и «Поймай толстуху, если сможешь». По словам Мазина, он загорелся идеей сделать фильм о Чернобыле ещё в 2014 году.

Сценарист общался со специалистами в области атомной энергетики, чтобы понять, как устроен реактор и как он работает. Мазин также консультировался с бывшими советскими гражданами, которые помогли ему получить общее представление о жизни в СССР 1980-х. Ознакомился сценарист и со свидетельствами очевидцев трагедии. Многие детали он брал из книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». О, это уже многие клюквенные моменты в сериале объясняет.

Западные критики, к слову, почти единодушно приняли сериал положительно. По их общему мнению, которое приводит Rotten Tomatoes, «Чернобыль» приковывает к себе внимание постоянным страхом и сочетанием трагедии с анализом насквозь прогнивших институций. «Сложно представить более пессимистическое изображение человеческой способности к саморазрушению, чем этот рассказ о катастрофе, которая случилась три десятилетия назад», — пишет Мэтт Золлер-Зейтц из «Vulture».

«Шоу очень тонко, через отдельные небольшие подсказки, наводит на мысль об ужасе политической системы, которой осталось существовать всего несколько лет», — уверен Даррен Франич из «Entertainment Weekly». «Уникальность сериала в том, что он одновременно показывает и ужас ядерной катастрофы, и то, как с этой катастрофой справились власти», — указывает Джон Дойл из «Globe and Mail».

Удивительно, но сериал понравился не всем критикам. Например, по мнению Майка Хейла из «New York Times», хотя создатель и сценарист «Чернобыля» Крэйг Мазин очень тщательно подошел к изучению исторических документов, сам сериал выглядит дешевым, и такая реализация преуменьшает реальную трагедию, которая лежит в основе истории. Российская либеральная общественность, разумеется приняла этот сериал с распростертыми объятиями, им наконец то показали тоталитарный Советский Союз во всей своей красе. Сериал кстати снят вполне себе качественно, смотрится все дорого богато, ну если не считать то как показан быт советских людей. Тут все в лучших традициях пропагандистского западного кино, обшарпанные здания, неухоженные и грязные квартиры ну и все показано в специальном таком мрачном цвете.

Сериал начинается с того,, что на обшарпанной кухне, обшарпанной квартиры, сидит академик Легасов и слушает магнитофонную запись, надиктованную им ранее на диктофон. К слову о магнитофонных записях Легасова, они действительно существуют, в интернете можно найти стенограммы этих самых записей, к ним по ходу разбора сериалы мы будем часто обращаться , как впрочем и к другим источникам.

Легасов сидит на кухне и слушает запись: "Какова цена лжи? Дело не в том что мы путаем её с правдой. Самое опасное если долго слушать ложь, совсем забудешь как выглядит правда. Нам придётся оставить нашу надежду на правду и утешать себя сказками. И не важно кто герой в этих сказках, мы хотим только знать кого винить. В этой сказке Анатолия Дятлова, лучше не придумать. Грубый неприятный человек, он был главным в ту ночь, отдавал приказы. У него не было друзей, по крайней мере влиятельных. А теперь Дятлов проведет десять лет отбывая срок в лагере. Разумеется это приговор вдвойне не справедлив, ведь там были преступники и хуже. А за то что сделал Дятлов, он не заслуживает тюрьмы, он заслуживает смерти."

Когда в таких фильмах и сериалах, начинают рассуждать о лжи и правде, то с гарантией можно ожидать что нас будут кормить именно враньем, выдавая это все за правду. А теперь давайте посмотрим что говорил и писал сам Легасов:

"Конечно, ошибки, которые совершили операторы, они общеизвестны, их не нужно снова еще раз перечислять (ошибки, сами по себе, являются чудовищными): поведение руководства станции является трудно-объяснимым; наказание виновников этой аварии – прямых, является правильным; потому, что действия не соответствовали нормативным требованиям и показали несоответствие должностным требованиям тех людей которые действовали в этой обстановке, но, все-таки, – это вина должностных лиц. Но главная причина, даже, – не ошибки в конструкции реактора, которые то же имели место и за которые придется, – и наверное, – отвечать соответствующим специалистам.

Но главная причина и есть нарушение основного принципа безопасности таких аппаратов – отсутствие и самопроизвольное снятие третьего элемента – размещение опасных аппаратов в обязательных каких-то капсулах, которые ограничивают возможность выхода активности за пределы самой станции и самого аппарата. Вот это и есть главная причина такого масштаба аварии."

Это я к тому, что в записях Легасова, нет ничего подобного, что нам показали в сериале. Прослушав запись, Легасов вновь принимается диктовать:" А вместо этого десять лет за приступную халатность. Да что это значит? Никто не знает. Это не важно. Важно что для них справедливость торжествует. Потому что для них, справедливый мир, разумный мир. В Чернобыле не было ничего разумного. То что случилось там и после, даже в хорошем, во всем безумие. Я рассказал вам все что знал, они будут отрицать, как и всегда."

Закончив диктовать, Легасов собирает шесть кассет, смотрит на улицу, видит что за его домом ведется наблюдение всемогущим и ужасным КГБ, после чего заворачивает кассеты в бумагу, кладет в мусорное ведро и выходит на улицу. И злых упырей из КГБ, ведущих за ним наблюдение, не насторожило то, что человек пошел выносить мусор в два часа ночи. Зайдя а угол дома, Легасов осторожно и с опаской прячет кассеты с записями в хитром тайнике. На самом деле, кассет с записями было пять и Легасов их никуда не прятал.

Ну а в фильме, академик заходит в квартиру, кормит кота и совершает роскомнадзор. Да академик Легасов действительно покончил с собой. Причиной самоубийства Легасова биографы называют не груз вины, и не преследование КГБ, а стечение обстоятельств. Как гром средь ясного неба для Валерия Легасова стала новость, что его не переизбрали в научный совет Института им. Курчатова. 100 человек проголосовали за, 129 – против. Он был потрясён, но ещё не сломлен.

Так же не стоит забывать что в 1987 году Легасов заболел, оказался в больнице. В Чернобыле он получил дозу радиации, в 4 раза превышающую предельную. И прекрасно осознавал, чем это закончится. Однажды на ночь принял слишком много таблеток снотворного – академика отчаянно мучила бессонница. Врачи спасли ему жизнь.

На собрании коллектива Института им. Курчатова директор сообщил, что за ликвидацию Чернобыльской аварии Валерий Алексеевич Легасов повторно представлен к званию Героя Социалистического Труда, мол, уже можно поздравлять его… Выходит указ, но фамилии Легасова там нет.

Легасов мечтал о межведомственном совете по химии, который работал бы на самом современном уровне, о молодых учёных, способных изменить положение в науке. Но 26 апреля 1988 года состоялось совещание в Академии наук, на котором план работ, предложенный Легасовым, был, по сути, выхолощен.

В этот же день в «Правде» не вышла статья о ядерной безопасности, которую Легасов так долго готовил, надиктовывая на магнитофон свои мысли и воспоминания о Чернобыле. Решили отложить до лучших времён. Опубликовали статью только через несколько недель. После смерти Легасова. Также сын Легасова покончил с собой.

Ну а нас переносят непосредственно сначала в Припять, где из окна квартиры, семейная пара наблюдает за взрывом на атомной электростанцию, при этом пламя видно издалека и вверх к тому же тянется огромный луч света. Пламя на крыше хоть и было, но не в таких грандиозных масштабах.

Сцена пожара на ЧАЭС – снята очень эпично и смотрится одновременно завораживающе и ужасно. Полыхает разными цветами огромное строение, а из самого эпицентра вверх светит огромный луч – такое впечатление, что работает мощнейшее оружие для уничтожения инопланетных кораблей.

Затем нас переносят на саму станцию на момент аварии. Работник станции зовет Дятлова, который стоит в растерянности от случившегося. Забегает еще один работник и говорит, что в турбогенераторе пожар. Дятлов включает истерика, и принимается орать на персонал, дескать они взорвали охладительный бак. Один из работников утверждает, что ректор взорвался и активная зона разрушена. Дятлов приказывает человека убрать, дескать у него шок и на самом деле реактор не взрывается.

Акимов поддерживая Дятлова, тоже утверждает, что взорвался именно бак. Дятлов командует выпустить воду из генераторов через активную зону, а потом распоряжается вызвать пожарных.

Дятлов не веря в разрушение реактора, выходит из комнаты с пультом управления, лично наблюдает разбросанный по территории графит, возвращается в комнату управления и продолжает не верить в разрушение реактора. Ну что же давайте обратимся к воспоминаниям Анатолия Дятлова:

На кровле третьего блока и химцеха несколько очагов, пока еще небольших. Видимо, возгорание происходило от крупных фрагментов топлива, выброшенных взрывом из активной зоны. Может и от графита, хотя при мощности 200 МВт графит имел температуру не больше 350 °С и, пролетев по воздуху, должен был охладиться. Но диспергированное топливо могло внедриться в графит и тогда он разогревался после вылета из зоны. Правда, это сомнительно. Я не видел на земле светящихся кусков графита. И несветящихся не видел, хотя еще раз позднее обходил по улице оба блока. Но вниз я не смотрел, крупных кусков под ноги не попалось, так что не споткнулся ни разу.

А тут на тебе, ничего не видит и верить в самое страшное не хочет, хотя в упор на этот самый графит во дворе смотрит.

Сделаю отступление к реальным событиям. К чести людей, работавших на станции в ту ночь, они не бросили ситуацию на самотёк, а сразу же стали бороться за спасение АЭС. Работники азотно-кислородной станции всю ночь подавали жидкий азот на охлаждение реакторов. Инженеры вычислительного центра уберегли систему от потоков воды, лившихся сверху. Оглушённый взрывом, младший инспектор службы профилактического наблюдения Владимир Палагель передал тревожный сигнал на пункт пожарной части АЭС. Оператора Владимира Шашенка буквально раздавило упавшими конструкциями, но он успел послать сигнал в вычислительный центр.

Начальник смены Александр Акимов, оператор, старший инженер управления реактором Леонид Топтунов, старший инженер Сергей Газин и десятки других работников провели в помещениях станции несколько часов, восстанавливая водоснабжение третьего блока и работу его насосов. Они же вывели всех людей из опасной зоны, убрали водород из генераторов и заменили его безопасным азотом, откачали тонны масла, чтобы не допустить его возгорания. По сути, именно эти люди не дали аварии разрастись до масштабов вселенской катастрофы. Третий блок был удержан в стабильном состоянии.

Ну а в самом сериале, некоторые рабочие в панике бегают по станции, не зная что предпринять, у некоторых уже появляются симптомы радиационного заражения, их уже начинают рвать кровью. Двое рабочих, так вообще даже не знают где что находится на станции, на которой же и работают, и не могут найти реакторный зал.

Заместителя начальника станции Анатолия Дятлова показали каким то опереточным злодеем, который отказывался принять факт аварии, и посылал на смерть молодых подчиненных. На самом деле, Дятлов не настаивал на том, что взорвался охладительный бак. Если бы так произошло, комнату, в которой находился Дятлов и его команда, залило бы водой - поэтому это предположение отмели.

В это время на станцию уже прибыли первые пожарные расчеты и начинают свою опасную работу. При этом, пожарные получают радиационные ожоги, начав по прибытии, лапать своими руками графит, ладно хоть куски графита себе в рот не кладут и на том спасибо. Подобные симптомы в виде ожогов(как и тошнота) могут проявиться лишь через несколько часов.

На самом деле, похожая история была, но в другом контексте. Пожарный действительно дотронулся к радиоактивному предмету, но это была железка, пробившая колесо пожарной машины, и он провозился с ней около 10 минут, пытаясь ее достать.

Кудрявцев и Проскуряков идут по коридору станции, в поисках реакторного зала, но когда они встретили по пути Паламарчука, который нес обожженного кипятком Шашенка, тот бросил его посреди коридора, и принялся показывать им путь к реакторному залу. Да двоих рабочих станции, Кудрявцева и Проскурякова, Дятлов действительно отправил в реакторный зал, что бы опустить стержни вручную, о чем впоследствии же сам и писал:

На самом деле, Кудрявцев и Проскуряков в разы лучше Паламарчука знали станцию, и Шашенка никто не бросал посреди коридора. Его вынесли из станции, доставили в санчасть и увезли в больницу. Вот что Дятлов впоследствии про это писал:

Непосредственно во время взрыва, на 4-м энергоблоке погиб один человек — оператор главных циркуляционных насосов Валерий Ходемчук (тело не найдено). Ещё один, сотрудник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок, умер от перелома позвоночника и многочисленных ожогов в 6:00 того же дня в припятской медсанчасти № 126. Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев.

Нам же показывают, как пожарные расчеты тушат пожар, потом действие переключается на Паламарчука, Кудрявцева и Проскурякова, которые дошли до реакторного зала, у них с огромным трудом получается открыть металлическую дверь, и они наблюдают странную картину. На самом деле Кудрявцеву и Проскурякову не удалось попасть в центральный зал, из за завалов, вот что про это писал впоследствии Дятлов:

А тут на тебе, дошли , открыли, посмотрели , а там этакий филиал АДА, после чего двое убежали, оставив Паламарчука одного, к тому же у него, после того как он оперся на металлическую дверь реакторного зала, на бедре тут же проступает огромное кровавое пятно. Молодцы сценаристы, бережно с источниками работали. Тем временем, многие горожане стоят на улице, да еще с детьми, да еще ночью. А потом всей толпой, люди отправляются на мост посмотреть на зарево пожара.

История так называемого "Моста смерти", изображенная в сериале, вымышленная. Нет никаких свидетельств того, что жители Припяти наблюдали за аварийным блоком с моста. Мост, однако, вполне реален и стоит всего в 2 километрах по прямой от реактора № 4 Чернобыльской АЭС. Этот мост является главной дорогой в город Припять и соединяет его с Чернобылем и, далее, с трассой в Киев. Он проходит над железнодорожной линией, ведущей к ныне заброшенной станции Янов.

Специалисты и исследователи в один голос утверждают: весь город на момент взрыва спал крепким сном, и никто с грудными детьми не выходил смотреть на зарево, которое исходило от реактора. Большинство жителей узнали о пожаре уже утром, либо в течении дня, и многие не придали этому значения.

Нам опять показывают Дятлова, которой все еще не верит, что взорвался именно ректор. В зал забегает Проскуряков, которого тут же начинает рвать, и он говорит что Кудрявцев погиб. Дятлов приказывает Акимову, вызвать на станцию персонал других смен, а тот сначала отказывается, но затем под воздействием угроз Дятлова отступает. Не было и не могло такой ситуации, потому, что вызов персонала других смен в случае аварии такого уровня – совершенно стандартное действие на любой станции. Это и понятно. Предстоит колоссальная работа, каждый человек с должными знаниями и навыками на счету, а имеющиеся люди стремительно выбывают из строя: усталость, стресс, радиация… Однако авторы фильма стараются выдать эту совершенно необходимую меру, за очередной акт людоедского самодурства Дятлова, вредность которой Акимов понимает, но оказывается вынужден подчиниться из страха за собственную шкуру.

Ну а нас переносят в больницу, где показывают медицинский персонал, который в окна наблюдает за пожаром на станции. Женщина врач спрашивает, а есть ли у них йод в таблетках. После чего нам демонстрируют, как собирается выше стоящее начальство, которое среди ночи разбудили. Начальство при этом недовольно. И вот начальство спускается в какой то бункер, где уже Дятлов сидит. При этом Дятлов докладывает, что ситуация находится под контролем. Брюханов требует от Дятлова отчет. Дятлов начинает докладывать:" Испытания были утверждены Фоминым. Начальник смены Акимов и инженер Топтунов столкнулись с затруднениями, что привело к образованию водорода в баке в системе управления защиты. Водород воспламенился, повредил бак и поджег крышу." То есть создатели сериала, продолжают и дальше из Дятлова делать идиота. Посмотрим что про это совещание пишет сам Дятлов:

Все, на этом роль Дятлова закончена, он выбывает из дальнейших событий.

Брюханов и Фомин, тут поддерживают версию сериального Дятлова ,о том что причиной аварии, стал именно взрыв бака. Сериальный Дятлов докладывает, что в здании реактор, всего три и шесть рентген в час. Фомин выдвигает версию, что уровень радиации такой от технической воды. Брюханов отдает приказ производить регулярную проверку дозиметристами и выдать нормальный дозиметр. Так же Брюханов, требует разбудить местный исполком, чтобы они раздали приказы. В это время нам показывают толпу народа на мосту, которые любуются заревом пожара над атомной электростанции. Ну если что, люди которые не спали, наблюдали за отдалённым пожаром с балконов своих же квартир. Одной женщине зрелище пожара нравится и она говорит что очень красиво. С моста кстати зарево пожара видно не было, так как рядом с мостом находится лес. Нам показывают, как на зрителей на мосту, опускается радиоактивный пепел.

Дети радостно играют на улице, ага в два часа ночи, вместо того что бы спать. Ну сценаристы нагнетая обстановку решили включить пожалейку о слезинке невинного ребенка, да в гораздо большем количестве, ребенок на улице не один. Ну а нам показывают какого то работника станции, который на себе уже испытывает воздействие радиации, начинает кашлять. Он заходит в какое то помещение, а там лежит умирающий, у которого очкарик спрашивает сигарету. Это по видимому Паламарчук, куда он дел Володю Шашенка, которого он в реальности он все таки дотащил, хрен его знает . Самое интересное в сети можно найти интервью которое Петр Паламарчук давал медицинским специалистам в 1987 году. При этом на кинохронике, Паламарчук выглядит, ну я бы сказал не очень то и плохо. В сериале Паламарчук закуривает и дает покурить другому. Сериальный Паламарчук говорит что для него все кончено.

Эти две смотрят, как на них капает сверху вода. Молодцы сценаристы, ничего не скажешь. Они сняли ахинею, а разбирать это должен я. Действие приключается на пожарных, которые тушат пожар. К одному пожарному подходит другой и говорит, что с периметром они сделали все, надо пробираться на крышу. У некоторых из пожарных уже есть симптомы заражения радиацией.

Пожарные, по обломкам подниматься на крышу для тушения пожара. Тем временем нас переносят на станцию, где очкарик курит, находясь в аппаратной. Он говорит Акимову, что насосов нет, электричества тоже. Акимов говорит, что надо направить воду на ректор, а то он расплавится. Двое очкариков решают пойти и открыть вентили вручную, но один очкарик трусит и Акимов отправляется один.

В следующей сцене, нам показывают толпу народа, стоящих перед станцией, это прибыла дежурная смена по тревоге. И опять озвучивается версия от сериальщиков про взрыв бака.

Тем временем, Брюханов проводит в бункере совещание, озвучивая версию сериального Дятлова, что взорвался бак и начался пожар. Партийному начальству Брюханов докладывает:" Инцидент полностью под контролем". Ну а так как советские исследования советской атомной промышленности являются государственной тайной, важно убедится что бы инцидент не повлек неприятных последствий. Что бы предотвратить панику, ЦК выписал наряд милиции в Припять, от 2 до 4 тысяч человек. У Брюханова спрашивают что на самом деле происходит и на сколько это опасно. Фомин отвечает что радиация умеренная и она ограничена станцией. Один из ЦК говорит, что не ограничено, и что они уже видели людей за пределами станции, уже с симптомами лучевой болезни.

Один из членов горкома настаивает на эвакуации города. Брюханов возражает: опасности нет. На самом деле, именно Брюханов первым предложил готовить эвакуацию Припяти. Его не послушались: его же собственные слова о радиационной обстановке на станции не давали поводов для беспокойства. Однако это нарушает концепцию авторов фильма. В ней бездушный карьерист Брюханов, готов рискнуть жизнью жителей Припяти, включая свою жену, лишь бы выслужиться перед начальством.

Далее следует диалог: Член исполкома:- В городе воздух светится!

Дятлов:- Это эффект Вавилова-Черенкова, наблюдается при любой утечке радиации. Ну, это, как говорится, вообще хоть стой, хоть падай! Какой, простите, воздух светился в Припяти в ночь на 26 апреля? И при чем тут эффект Вавилова-Черенкова – свечение, возникающее в плотных (!) прозрачных средах при прохождении через них высокоэнергетических частиц? Пронаблюдать такое свечение можно, к примеру, в охлаждающей жидкости действующего реактора, где она действительно светится под потоком бомбардирующих ее нейтронов. За кого считают авторы фильма зрителей?

Но и этого недостаточно. Слово берет некий зловещий старик, который, заклиная руководство станции и членов исполкома именем Ленина, велит заблокировать город, отключить телефонную связь. Люди – ничто, интересы государства – все. Ну, конечно. А как еще может говорить советский партийный функционер в американском фильме?

Ну, я бы даже удивился, если бы фильм обошелся без подобных сцен. Известно же, что советские чиновники только и думали о том, как бы уморить побольше своих граждан ради какой-нибудь великой цели! На самом деле никакого "секретного заседания горкома" в бункере ЧАЭС в ночь на 26 апреля не было (и потом, кстати, тоже не было). Не было и приказов закрыть город, что подтверждается тем банальным фактом, что многие жители, особенно имевшие собственные машины, успешно покинули Припять в тот же день, и никто их не останавливал. Точнее, останавливали – тех, кто ехал в сторону станции и наиболее зараженных территорий. А вот тем, кто уезжал подальше, не мешали. Об этом, кстати, упоминает и Легасов (реальный): мол, не успели поставить дозиметрические и помывочные посты, многие уехали, развезя радиоактивную "грязь" по всему СССР, сетует он.

После речи старика, все расходятся. Брюханов вызывает в бункер главного инженера Ситникова. Ситников докладывает, что он с дозиметром обследовал территорию перед КПП, а там уровень радиации выше нормы. Дятлов сериальный возмущен, как это может быть такой уровень радиации от взорванного бака. Молодцы сценаристы, выставили Дятлова полным идиотом. Да Дятлов по воспоминаниям разных людей, был неприятным человеком, но вот идиотом его не называет никто. Ситников докладывает, что он обошел четвертый энергоблок снаружи и там тоже лежит кусками графит. Далее Дятлов, собирается на крышу подняться сам, чтобы оценить степень разрушения, но его начинает рвать. Охрана Дятлова уносит..

И вот нам показывают, как Акимов, который до этого проявлял трусость перед Дятловым (и это, кстати, показано в фильме!) идет лично со своим товарищем, по колено в радиоактивной воде разблокировать задвижки на трубопроводах систем аварийного охлаждения реактора – идет на почти заведомую смерть! Смерти, мол, не боится, а вот начальству перечить – не решается. "Совок", что с него взять.. Добравшись до цели, они принимаются начинают крутить вентили.

После этого, идет САМАЯ поразительная сцена первой серии сериала, директор станции Брюханов, отправляет заместителя главного инженера по эксплуатации Анатолия Ситникова, на крышу 4 блока оценить степень разрушения. Ситников… отказывается. Чего? Сценаристы вы серьезно? И тогда Брюханов, буквально под дулом автомата, заставляет его подняться на крышу. Ситникова на крышу, сопровождает чуть ли не под руку, какой-то солдат, который стоял до этого в охране бункера.

Реально, конечно, никакого солдата не было. Ситников, опытный физик-атомщик, прекрасно понимает: нет и не может быть более важной задачи, чем определить реальное положение вещей. Он своими ногами обходит весь блок, поднимается на крышу блока спецхимии, откуда заглядывает в развал реактора. Получив смертельную дозу, возвращается с однозначным докладом: реактор разрушен. Ситникову не верят (да, это действительно было). Но зачем придумывать этого мифического солдата, который, окажись он над развалом реактора вместе с Ситниковым, также получил бы огромную дозу? Ну конечно, для художественного эффекта: известно же, что в СССР все героические поступки совершались исключительно под дулами автоматов!

Пока Ситников под дулом заградительного отряда осматривает и оценивает степень разрушений, сериального Дятлова уносит охрана. Люди собираются эвакуировать пострадавших, некоторые падают, прямо с носилками. Один из пожарных корчится на земле. Дятлов всю эту картину наблюдает. Короче до сериального Дятлова только сейчас стало доходить.

Действие переносится в больницу. То как медицинскую помощь оказывали в сериале пересказывать нем буду. Перейду к тому как было в реальности. Старшего фельдшера Т. А. Марчулайте вызвала ночью на работу санитарка. Где-то в 2 ч 40 мин она уже принимала в приемном покое первых пострадавших. Вот что она рассказала о работе в первые часы после аварии:

Ну это как обстояло дело в реальности, возвращаемся к сериалу. Ранним утром академику Легасову (киношному) звонит зампред Совета министров СССР Щербина и рассказывает об аварии на ЧАЭС. Легасов пытается убедить Щербину, провести срочную эвакуацию, но тот запрещает ученому рассуждать о чем-то кроме чисто научных вопросов и кладет трубку.

Сцена полностью вымышлена. И авторы фильма не могут об этом не знать, ведь в своих пленках Легасов (реальный) подробно описывает обстоятельства, при которых узнал об аварии. Случилось это на собрании партактива Курчатовского института, замдиректора которого он был:

А тут вот так, через звонок и лично от Щербины. Молодцы сценаристы, отлично с источниками работали. Ну а нас опять переносят на Чернобыльскую АЭС, где Акимов с Леонидом по колено в воде крутят вентили. Ну а мы посмотрим что было в Акимовым в реальности. К 6 утра было принято решение организовать подачу воды в активную зону через барабаны-сепараторы. Ранее предпринимались попытки открыть отсечную арматуру САОР для подачи воды в реактор, но безуспешно. Было решено проникнуть на питательный узел двумя группами и вручную открыть задвижки. В первой группе были Акимов, Топтунов и Нехаев, старший инженер-механик смены РЦ-1, во второй — Орлов и Усков так же из персонала первого энергоблока. Акимов повёл группу на питательный узел, и там указал какие регуляторы необходимо открыть. К 8 часам регуляторы были открыты, однако общее физическое состояние Акимова и Топтунова к этому времени было уже тяжёлое, вследствие полученных больших доз ионизирующего облучения.

7:45. Потихоньку дошли до БЩУ-4. Доложили — вода подана. Все мокрые до нитки. Сменили со Славой «лепестки», одежду менять не на что. Акимов и Топтунов в туалете напротив, рвота не прекращается. Орлов дал команду Нехаеву: помочь Акимову и Топтунову добраться до медпункта, самому вернуться и сдавать смену.

Акимов утром 26 апреля был отвезен в медсанчасть города Припяти. Оттуда позже он был эвакуирован в клиническую больницу № 6 в Москву. Акимов умер от последствий острой лучевой болезни в клинической больнице 11 мая 1986 года. Вплоть до самой смерти Акимов, пока мог говорить, повторял: «Я все делал правильно. Не понимаю, почему так произошло».

Акимов с первых минут аварии пытался овладеть ситуацией, управлять течением событий. Перед моим последним уходом из БЩУ-4 он сказал мне сокрушенно, что воды в барабанах-сепараторах нет, реактор не управляется, что хуже некуда. Я посетил его в палате клинической больницы в день его рождения. Находясь в тяжёлом состоянии в результате большой дозы облучения (ожог 100 % поверхности тела), он тем не менее интересовался последними сведениями о причинах аварии и заверил меня, что если вылечится, будет заниматься охотой, станет егерем. Он умер, так и не узнав причин случившейся аварии.

Нам показывают, как утром жители Припяти, спокойно занимаются своими обычными делами. Серия на этом заканчивается. Ух и запарился же я с разбором первой серии, надеюсь с остальными сериями сериала дела пойдут намного легче и лучше.

Продолжение следует.....

При написании этой статьи использовались скриншоты сделанные мною при просмотре этого сериала .

Если вам понравилась статья, ставьте лайк, да и на канал подписываться не забывайте.

История Эволюции Военных Мотоциклов

В начале прошлого века мотоциклы ворвались на поля сражений, заменив лошадей! Со временем они обретали всё большую мощь, скорость и универсальность, превращаясь из простых курьерских машин в грозные боевые платформы. От траншей Первой мировой до пустынь и джунглей, от ревущих моторов с пулемётами до бесшумных электрических хищников - эти мотоциклы переписали правила разведки, рейдов и мобильности.

Douglas 2¾ HP

Первым широко используемым военным мотоциклом в истории стал британский Douglas 2¾ HP, созданный в 1914 году.

Он использовался для доставки сообщений, разведки и связи на Западном фронте. Компактный дизайн и характерный "боксёрский" двигатель объемом 350 см³ выделяли его среди велосипедов с моторами, которые доминировали до 1914 года. Прозвище "Baby Douglas" подчёркивало его лёгкость - около 90 кг. Двухступенчатая коробка передач и ременный привод были передовыми для своего времени. Топливного бака объемом 10 литров бензина хватало примерно на 150 км. Мотоцикл развивал скорость до 60 км/ч и мог преодолевать грязь и ухабы полей Первой мировой. Douglas 2¾ HP частично заменил лошадей для курьерской службы и разведки в британской армии. Всего было произведено около 25 000 единиц для военных нужд. Его простая конструкция, лёгкость и надёжность сделали его идеальным для фронтовых условий, заложив основу для эволюции военных мотоциклов.

Harley-Davidson Model J

Одним из первых массовых мотоциклов армии США стал Harley-Davidson Model J 1917 года.

Он использовался американской армией для курьерской службы, разведки и сопровождения конвоев на Западном фронте. Также использовался в экспедиции против Панчо Вильи (1916–1917) на границе с Мексикой, где доказал свою выносливость. Двигатель V-twin объёмом 1000 см³ обеспечивал высокую по тем временам мощность - 7 л.с. и скорость до 80 км/ч. Трёхступенчатая коробка передач и цепной привод улучшали управляемость по сравнению с ременными системами. 12 литрового бака бензина хватало примерно на 180 км. Массивный дизайн с характерным V-образным двигателем и возможность установки пулемёта на коляске (в редких случаях) делали его весьма необычным для своих лет. Всего для армии было произведено около 15000 едениц. Model J отличался мощным двигателем V-twin, надёжностью и способностью справляться с тяжёлыми условиями фронта, что сделало его важным шагом в эволюции военных мотоциклов.

ПМЗ-А-750

Первым тяжёлым мотоциклом, выпускавшийся в СССР в 1930-х годах для нужд Красной Армии стал ПМЗ-А-750.

Разработанный Научным автотракторным институтом (НАТИ) под руководством Петра Можарова он выпускался серийно с 1934 по 1939 год на Подольском механическом заводе (ПМЗ). Во время разработки мотоцикла были заимствованы некоторые системы иностранных моделей. Так, например, прототип конструкции ходовой части был взят от мотоцикла BMW, а за основу двигателя был взят V-образный нижнеклапанный 750-кубовый образец американской фирмы Harley-Davidson. Дуплексная рама с встроенным бензобаком (21 л), рессорная передняя вилка, батарейное зажигание с замком и приборным щитком - были передовыми решениями для СССР 1930-х годов. Весил мотоцикл 225 кг без коляски и мог разгоняться до 90 км/ч. Расход горючего - 6 литров на 100 километров. В реальных условиях у ПМЗ-А-750 был выявлен один довольно серьезный недостаток: регулятор опережения зажигания был слишком ненадежным, отчего система зажигания частенько давала сбои. Эта ситуация возникала практически повсеместно, отчего в народе придумали забавную расшифровку аббревиатуры модели - «Попробуй меня заведи!». Несмотря на это ПМЗ-А-750 стал пионером советского мотоциклостроения и использовался Красной Армией на начальном этапе Второй мировой. Всего было произведено более 4,5 тысяч мотоциклов ПМЗ-А-750.

BSA M20

Одним из самых долгослуживших мотоциклов в истории британской военной мотоциклетной промышленности был BSA M20, разработанный в 1937 году.

Он также стал самым многочисленным типом мотоциклов, произведенных для Второй мировой войны со 126 000 едениц выпущенных для военных. M20 оснащался простым 500-кубовым одноцилиндровым двигателем с боковым расположением клапанов и имел низкую компрессию и большой крутящий момент на низких оборотах. Мощность двигателя составляла 13 л.с., а максимальная скорость до 80 км/ч. 13 литрового бака бензина хватало примерно на 200 км. Критикуемый за то, что был тяжелым и медленным, с плохим дорожным просветом, он был спасен своей надежностью и простотой обслуживания. Разработанный как универсальный мотоцикл для сопровождения конвоев и для курьерской службы, M20 побывал в бою практически на каждом театре военных действий от Северной Африки до Нормандии. Мотоцикл мог нести до 200 кг груза, включая пассажира и оборудование. Его простая конструкция, надёжность и способность работать в суровых условиях, сделали его легендой.

Harley-Davidson WLA

Самым массовым американским военным мотоциклом времён Ворой мировой войны стал Harley-Davidson WLA, поступивший в производство в 1940 году.

Он оснащался 2-цилиндровым, V-образным, нижнеклапанным двигателем, рабочим объёмом 739 куб. см и максимальной мощностью 23 л.с., 3-ступенчатой коробкой передач и специальным оборудованием для использования в военных целях: коробка с боеприпасами, подставка для пулемета, задний крепеж. Также мотоцикл был оснащен двумя большими кожаными сумками, кобурой для винтовки M1 и ремкомплектом. Максимальная скорость по шоссе достигала 100 км/ч. Армия США использовала мотоциклы для работы в полиции и эскорте, курьерских службах и разведке, а также ограниченно для перевозки радиооборудования. Мотоциклы союзников почти никогда не использовались в качестве боевых машин или для мобильности войск, поэтому редко оснащались колясками, как это было принято на немецкой стороне. Многие WLA были отправлены союзникам по программе ленд-лиза. Крупнейшим получателем был Советский Союз, которому было поставлено около 30 000 WLA. Всего было произведено более 90 000 единиц. Мотоцикл получил прозвище "Liberator" или "Освободитель" за его роль в освобождении Европы. Интересно, что что все WLA, произведенные после Перл-Харбора, независимо от фактического года, получили серийные номера, указывающие на производство 1942 года. Таким образом, машины военного времени стали известны как 42WLA .

BMW R75

Самым узнаваемым и имбовым военным мотоциклом всех времён был немецкий BMW R75.

Поступив в производство в 1941 году, он стал эталоном военных мотоциклов благодаря своей универсальности, проходимости и боевым возможностям. Он выделялся своей интегральной конструкцией привода на два колеса, с приводными валами как на заднее колесо, так и на третье колесо коляски, от блокируемого дифференциала. Оснащённый пулемётом на коляске R75 использовался для разведки, сопровождения и наступательных операций, особенно в Северной Африке и на Восточном фронте. Двухцилиндровый оппозитный двигатель объемом 750 см³ и мощностью 26 л.с., позволял ему разгоняться до 95 км/ч. Запаса топлива хватало примерно на 340 км. Было несколько модификаций мотоцикла R75, он менялся на протяжении всего срока производства: изменялись детали двигателя, навеска, раскраска и многое другое. Четырехступенчатая коробка с задним ходом и демультипликатором была настоящим произведением искусства. Мотоцикл мог тащить прицеп весом до 450 кг. Это могло быть и противотанковое 37 мм орудие PaK-35/36 и 81-мм миномет s.Gr.W.34. R75 стал символом немецкой механизированной войны, воплощая скорость и мощь блицкрига. Всего было выпущено 16500 мотоциклов BMW R75. Также у немцев был практически идентичный мотоцикл Zündapp KS 750, даже немного превосходивший R75, но я решил не рассказывать о нём отдельно.

Welbike

Пожалуй, самым гениальным и лёгким военным мотоциклом стал Welbike - британский одноместный складной мотоцикл времён Второй мировой войны.

Представленный в 1942 году, он предназначался для десантников, чтобы обеспечить мобильность после выброски с парашютом, помещаясь в компактный контейнер. В контейнере для бортового оборудования было очень мало места, поэтому Welbike, не имел подвески, фар и имел только один задний тормоз. Оснащенный одноцилиндровым двухтактным бензиновым двигателем Villiers объемом 98 см3, он мог разгоняться до 48 км/ч по шоссе. Про бездорожье и пересеченную местность и говорить нечего. Мощности не хватало и зачастую их просто бросали. Весил Welbike всего 32 кг. Топливный бак был настолько маленьким, насколько это было возможно. Однако при вместимости 3,7 литра можно было проехать до 140 км. Среди солдат «Welbike» получил ироничное прозвище «Famous James» («известный Джеймс»). В период между 1942 по 1945 год было выпущено более 3800 штук, но далеко не все из них использовались в военных операциях. Большая часть Welbike была отдана парашютному полку и использовалась во время операций «Оверлорд» и «Маркет Гарден». Интересно, что название Welbike произошло от традиции, согласно которой все секретное оборудование, разработанное на станции IX в Уэлвине, имело названия, начинающиеся с Wel-. Welbike был дерзкой попыткой создания мобильного десантируемого мотоцикла для армии, заложившей основу для концепции лёгкой техники спецназа, несмотря на ограниченное боевое применение.

Vespa 150 TAP

Самым неожиданным военным гибридом двухколесного транспортного средства и оружия стал французский Vespa 150 TAP, созданный в 1956 году для десантных войск.

Разработанный на базе гражданского мотороллера Vespa 150, он использовался для улучшения мобильности парашютистов в Алжирской войне. Оснащённый безоткатным орудием M20 калибра 75 мм, TAP был лёгким и компактным и сбрасывался с парашютом в специальном контейнере. Двигатель объёмом 150 см³ разгонял Vespa до 66 км/ч. Бака на 7 литров хватало примерно на 200 км. Такие мотороллеры предполагалось использовать парами: на одном из мотороллеров размещалось орудие, на втором перевозились снаряды. Практичность такого оружия в условиях бездорожья вызывает сомнения, так как мотороллер отнюдь не является вездеходом. Прозвище "Bazooka Vespa" подчёркивало его необычное вооружение. Всего произведено около 800 единиц, использовавшихся в основном для разведки и быстрого перемещения. Vespa 150 TAP стала дерзким экспериментом, доказав, что даже скутер может стать оружием, и вдохновил концепции лёгкой военной техники.

Kawasaki KL250

Самым универсальным мотоциклом для спецопераций стал Kawasaki KLR250, запущенный в производство в 1984 году.

Разработанный в Японии, как легкий мотоцикл двойного назначения, он использовался вооружёнными силами США, Канады и Чили для разведки, доставки сообщений и патрулирования. Оснащённый 4-тактным одноцилиндровым двигателем объёмом 249 см³ с мощностью до 28 л.с., KLR250 достигал скорости более 80 км/ч. Бак на 11 литров обеспечивал дальность около 340 км. Лёгкий вес (118 кг) и подвеска с большим ходом делали его идеальным для бездорожья. Прозвище «Green Machine» подчёркивало его военную окраску. Всего произведено более 4 200 единиц, включая военные версии KLR250-D8 для спецназа США. Kawasaki почти не меняла KLR250 с 1984 по 2005 год, что было плюсом для военных. Несмотря на скромные характеристики, KLR250 стал культовым среди военных мотоциклистов за свою "неубиваемость". Солдаты ценили его за способность "просто ехать" даже после жёсткой эксплуатации. KLR250 стал важным шагом в эволюции лёгких военных мотоциклов благодаря простоте и надёжности.

Christini AWD 450

Самым передовым мотоциклом для спецопераций стал Christini AWD 450 Military Edition, представленный в 2012 году.

Разработанный компанией Christini Technologies в Филадельфии на базе Honda CRF450X, он использовался спецназом США, включая "Морских котиков" и рейнджеров, для разведки и быстрых рейдов. Оснащённый уникальной системой полного привода (AWD), мотоцикл с 450-кубовым одноцилиндровым двигателем выдавал около 40 л.с. и разгонялся до 120 км/ч. Бак на 13,6 литра обеспечивал дальность до 300 км. Также мотоцикл оснащался автоматическим сцеплением Rekluse z-Start Pro, препятствующим остановке двигателя, шинами с непрокалываемыми вставками из пеноматериала, багажником, модернизированными электрической и охлаждающей системами, дополнительной защитой уязвимых компонентов, набором инструментов и GPS-навигацией. Небольшой вес - около 130 кг делал его маневренным и позволял упаковывать его в контейнеры для парашютной доставки, что обеспечивало быструю мобильность после приземления в труднодоступных районах, таких как пустыни или горы. Прозвище «Tactical Beast» подчёркивало его мощь и камуфляж. Всего было произведено около 500 единиц.

Zero MMX

Самым бесшумным военным мотоциклом стал Zero MMX, разработанный в 2013 году для спецназа США.

Созданный для операций в условиях скрытности, он использовался "Морскими котиками" и морской пехотой для разведки и быстрых рейдов. Электрический двигатель Z-Force® мощностью 54 л.с. позволяет мотоциклу разгоняться до 137 км/ч. А модульные батареи вместо бензобака дают дальность действия до 127 км в городских условиях или от 65 до 175 минут в разведке. Zero MMX имеет уникальные тактические преимущества по сравнению с традиционными мотоциклами, поскольку электрическая трансмиссия позволяет быстро передвигаться по враждебной местности практически бесшумно, без запаха сгорания топлива и с минимальным тепловым излучением. Также мотоцикл может работать в условиях повышенной влажности или дождя с возможностью погружения на глубину до 1 метра. Zero MMX разработан и построен для удовлетворения потребностей широкого спектра военных приложений. Его можно настроить с помощью набора аксессуаров, чтобы адаптировать мотоцикл к определенному типу использования и рабочему циклу. Вес 145 кг, цепной привод и отсутствие выхлопа делают его идеальным для скрытных миссий. Произведено более 200 единиц, которые использовались военными, благодаря чему Zero MMX стал пионером электрических мотоциклов в армии, будучи первым серийным электромотоциклом, принятым на вооружение спецназом США.

Stark Varg MX Military

Самым мощным и футуристичным военным мотоциклом стал Stark Varg MX Military, разработанный в 2022 году шведской компанией Stark Future для спецопераций.

Созданный как убийца бензиновых мотоциклов, он использовался спецназом НАТО, включая немецкий KSK и британский SAS, для разведки, рейдов и городских миссий. Электрический двигатель Stark с пиковой мощностью 80 л.с. позволяет мотоциклу разгоняться до 180 км/ч. Модульная батарея на 6,5 кВт·ч обеспечивает дальность до 100 км на бездорожье или 1,5–3 часа патрулирования в зависимости от режима езды. Его бесшумная трансмиссия, лишённая теплового следа и выхлопа, позволяет молниеносно пересекать вражескую территорию, оставаясь невидимым для тепловизоров и патрулей. Мотоцикл выдерживает погружение на глубину до 1 метра и работает в экстремальных условиях, от пустынь до арктических снегов. Оснащённый инфракрасными фарами, GPS-навигацией, бронепластинами и креплением для оружия, Varg адаптируется под задачи с помощью аксессуаров, включая солнечные зарядки и багажники для боеприпасов. Вес 118 кг, углепластиковая рама, цепной привод и встроенный Android-дисплей с более чем 100 картами мощности делают его идеальным для скрытных операций. Произведено около 3 000 единиц, из которых сотни в военной версии, благодаря чему Stark Varg стал новым эталоном электромотоциклов в армии, переписав правила мобильности спецназа.

Кешбэк прямиком из Римской империи

Да, первая версия кешбэка появилась еще в Античности. Тогда торговцы выдавали таблички — табулы, которые давали скидку на следующую покупку. А вы знаете, сколько табул кешбэка получаете ежемесячно? Давайте посчитаем!

Реклама Реклама. ПАО «Банк ВТБ», ИНН: 7702070139