Бэтмен против Асприна. Конец прекрасного мифа

28 июня [был бы] день рождения у хорошего писателя Роберта Асприна.

Вспомним?

Похождения Асприна в мире Бэтмена, приключения Бэтмена в России - и один молодой автор в роли "случайно заглянул в комнату".

НО БЭТМЕН ЗНАЛ ПРО ГАГАУЗОВ.

Поехали :)

Вал Игнатьев: А еще сегодня мне сказали, что Асприн писал для "Бэтмана". "Женщину-

кошку", вот.

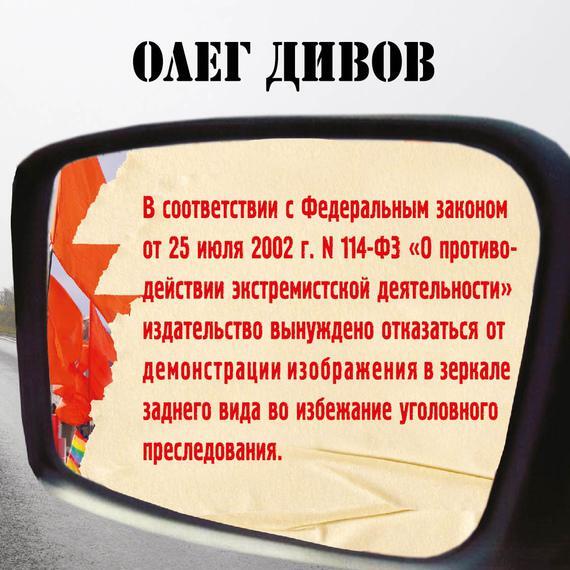

Oleg Divov: А тебе не говорили, кто потом переписывал эту страшную "Женщину-Кошку"

по-русски?

Вал Игнатьев: неееет...

Гагаузы в Готэм-Сити и Бэтмен с иконой: представляете картинку?

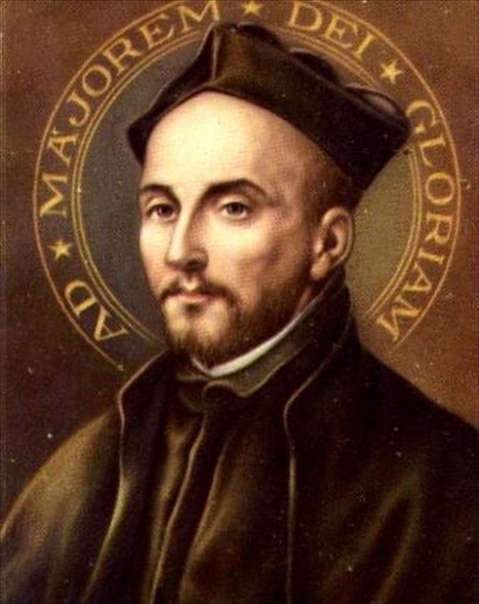

Кстати, если вы не знали, Бэтмен — реинкарнация молдавского национального героя Влада Дракулы.

Молдаване, угнетаемые русскими, беженцы из СССР, торговали в Готэме контрабандным оружием. За ними безуспешно гонялась полиция, но тут пришел Бэтмен. Чтобы ему не было скучно, в деле гагаузов возникла краденая икона. А за ней явился покупатель, конченый злодей. И настал вообще ужас. Но тут за злодеем пришла Женщина-кошка! И они такие вдвоем с Бэтменом — хрясь! А эти — бац! А те — бдыщь! И вдруг оно все ка-ак БАБАХ!

Потом Женщина-кошка ушла. А Бэтмен остался.

Да, Женщина-кошка от Роберта Асприна настолько сурова.

История появления на свет романа «Catwoman» могла бы стать отменным, как сейчас говорят «кейсом» на тему «зачем успешные авторы вдруг начинают халтурить». Поскольку наш герой — великий пересмешник, кейс просто обязан быть юмористическим.

Не будет.

«Женщина-кошка» это роман-агония.

А блестящий юморист в повседневной жизни отовсюду ждал беды, и про любую удачу знал, что она добром не кончится, чем изводил себя и близких.

Он дождался в 1992-м. Вышла его последняя сольная книга, от него ушла жена, и к нему пришла налоговая служба. Что-то знакомое, не правда ли?

Асприн позже говорил: неприятности посыпались, будто из типичного сюжета для серии «МИФ»; но присмотритесь, это ведь чистой воды «Женщина-кошка». С молдаванами-гастарбайтерами и явлением злодея.

Только Роберт был не Бэтмен.

***

Крутые парни не участвуют в проектах, они их начинают.

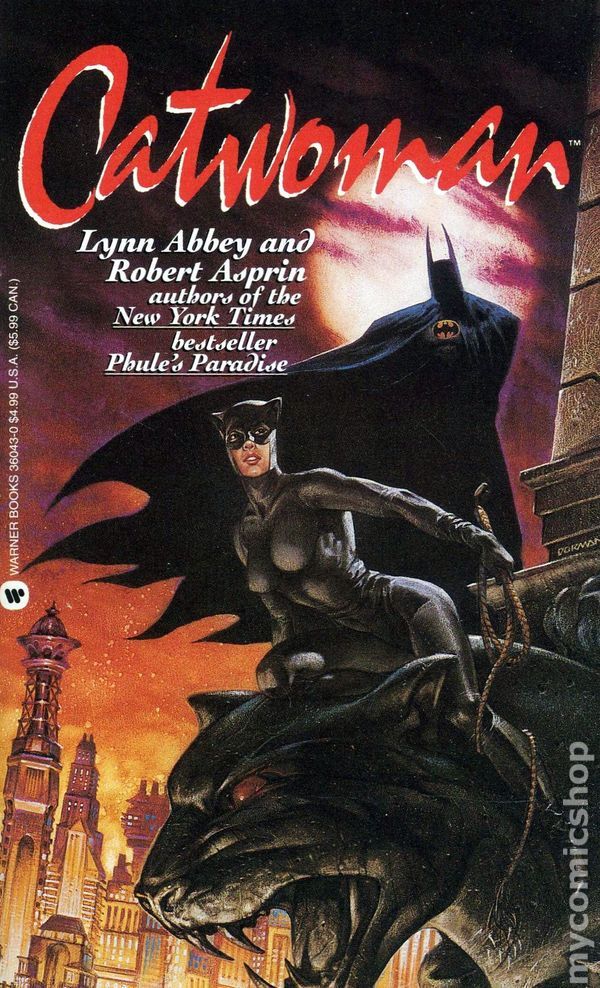

Так наверное думал Асприн, когда уговаривал жену написать «Catwoman». Или так думала Линн Эбби, уговаривая мужа. В конце концов, множество хороших текстов написано потому что «ребята попросили» или «надо денег». Первый случай это больше про Чехова, второй про всех остальных, включая Пушкина, Достоевского и Толстого.

Асприн к началу 1990-х был чеховым от юмористической фэнтези.

Он умел писать несерьезно о серьезном, вкладывая глубокие смыслы в хулиганские сюжеты про разжалованных демонов и магов-недоучек. Еще он здорово умел играть английскими словами. У него был отменный слог.

В 1978 году он вывел на рынок два очень удачных книжных сериала. Но если цикл «МИФы» был просто романом Р.Асприна с продолжениями, то «Мир воров» — дело особое. Это так называемый «межавторский проект», «shared world», когда группа писателей создает тексты в рамках единой вселенной. Обычно для проектов пишут романы, но концепция Асприна была изначально заточена под антологии, т.е. сборники рассказов и повестей. «Мир воров» считается первым в истории книжным проектом такого типа. Сам Асприн не только разработал вселенную «Мира воров» и написал, помимо вступлений к каждому тому, десяток рассказов. На протяжении многих лет он управлял ее демиургами, как редактор-составитель. К концу 80-х «Мир воров» насчитывал двенадцать антологий, пять романов, несколько комиксов и ролевых игр.

Параллельно Асприн настрочил десять «МИФов». Правда, он начал от них уставать; ему легко дались только первые шесть романов цикла, а еще четыре пришлось из себя выдавливать.

Вообще-то, при такой общей нагрузке любой устанет. К счастью, в «Мире воров» с 1984 года появляется второй редактор — Линн Эбби. Но «МИФом» Роберт занимался самостоятельно.

Пока еще самостоятельно.

В 1990-м новый громкий успех — стартует авторский сериал Phule’s Company (он же «Шуттовская сага»). Надо сказать, русские заглавия очень приблизительны. Асприн играл словами, добиваясь комического эффекта в названиях всех своих книг. И Шутт вместо оригинального Фюля — хороший вариант. Наш читатель не взял бы в руки книгу, где героя зовут Уиллард Дюрак. Российский массовый потребитель существо на редкость целомудренное и легко смущаемое.

***

«Женщина-кошка» могла смутить разве что очевидным идиотизмом.

Судя по тексту, это была попытка «освежить» и осовременить мир Готэм-сити, напихав туда максимум популярных тем начала 90-х. Так в Готэм пришли гастарбайтеры и контрабандное оружие из бывшего СССР, а Женщина-кошка, безработная, живущая грабежом, стала еще и анонимной зоозащитницей, которая, вывернув карманы плохих парней на ночных улицах, отсылает часть выручки фонду «Воины Дикой Природы». Упоминались мимоходом ужасы советской деспотии и прочая клюква. Но как-то вяло, без огонька.

Единственное, что удалось в этой откровенно вымученной книжке — как ни странно, сам образ Селины Кайл, девушки с проблемами. Но ее там было очень мало, а занудно-правильного Бэтмена очень много.

Кто подписал Асприна на такую авантюру, как выход в пафосную вселенную DС Comics, где прирожденному юмористу тесно и грустно по умолчанию, остается загадкой. «Catwoman» должна была открывать большой межавторский цикл из романов и графических новелл. И действительно, на следующий год после выхода книги появились комиксы под общим названием «Catwoman. Vol.2». Сначала издали пять; через год еще семнадцать (!), и так далее. Кажется, они до сих пор не кончились. Зато второй роман цикла, и под заглавием, вы не поверите, «Catwoman», за авторством Элизабет Хэнд, вышел только в 2004-м.

Зачем Асприн согласился, можно догадаться.

Внешне у него все было отлично. «Шуттовская сага» на подъеме, ее вторая книга, вслед за первой, попадает в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Но сам писатель Асприн к тому моменту совершенно выгорел и нормально работать больше не мог. В третью «Шуттовскую» книгу он уже позвал на помощь Питера Хека, редактора из Ace Books. Чтобы оставаться на плаву, Роберту нужны были, хоть на время, соавторы и — как вариант, — чужие миры. Почему бы не сбежать туда, где не надо сильно напрягать голову и неплохо кормят. Многие так делают.

Ему не помогло.

Вдобавок, что-то странное творилось с деньгами. «Последние двадцать лет жизни Боба окружал финансовый хаос», вспоминала Линн Эбби. «Не думаю, что у него были философские возражения против уплаты подоходного налога, он просто никогда не считал это чем-то, что нужно было сделать».

«Catwoman» вышла 1 сентября 1992 года. На обложке написали: «Линн Эбби и Роберт Асприн, авторы бестселлера Нью-Йорк Таймс ‘Шуттовской рай’».

Довольно смелый маркетинговый ход. Ведь на обложке «Рая» был указан один автор — Роберт Асприн. Его последняя сольная книга.

Последняя на всю оставшуюся жизнь.

Как это формулируют в популярных источниках, два попадания в бестселлер-лист «Нью-Йорк Таймс» подряд «привлекли внимание фанатов и налоговой службы».

И — началось. Вернее, то, что катилось под откос, наконец докатилось и разбилось вдребезги. Еще будут по инерции печататься соавторские книги, начатые раньше. Но более-менее очнется Асприн только лет через пять. И, говоря по чести, прежним ему не бывать.

После «Шуттовского» рывка, последнего взлета, взлета уже через силу, на последнем дыхании, «Женщина-кошка», единственный опыт работы Асприна в чужой вселенной, словно подвела черту. Когтем по горлу.

Неоднозначный получился 1992 год.

***

В том же году, когда за подписью Асприна вышла развесистая клюква про молдаван и «ужасы совка», сам Асприн, того не зная, пришел в Россию и покорил ее.

«МИФы», по два-три романа в одном томе, были напечатаны пятью издательствами, в двух переводах, с объявленными тиражами от 10 до 100 тысяч экземпляров. Сколько тиснули и продали на самом деле, представить невозможно. Ну, миллиончик запросто.

Эффект был сам по себе достоин отдельного мифа.

Мы уже говорили, вспоминая пришествие на Русь Роджера Желязны с его хрониками Амбера, хрониками Эмбера, хрониками Янтаря и Янтарного королевства, что хоббиты и назгулы вовсе не доминировали на отечественном рынке фэнтези. И для многих читателей первым и незабываемым фэнтезийным героем оказался суровый дядька Карл Кори, стукнутый по голове в автокатастрофе.

В общем, каждый входил в эту реку со своего берега, а некоторые падали с моста. И вот с моста — это про тех, кому попался в руки Асприн.

Люди, которым сама концепция фэнтези открылась в ее юмористическом и пародийном изводе, через приключения Скива и Ааза, пожалуй, счастливцы, — потому что фэнтези очень любит пафос, а пафос любит только пафос, и способен вознестись в этой любви к себе до пафосного идиотизма. И увидеть сразу, что фэнтези может быть веселой — дорогого стоит. А разглядеть, что за улыбкой прячутся серьезные и мудрые авторские высказывания — дорого вдвойне.

Асприна в России полюбили. И он не разочаровывал: год за годом все 90-е издавались его старые — и новые для нас — книги; в 1996-м, с опозданием всего на три-четыре года настало время «Шуттовской саги».

Потом добрались до «Женщины-кошки».

Сюжет там был, конечно, не ахти. Бэтмен помогал комиссару расследовать поставки контрабандного советского оружия в Готэм, а Женщина-кошка хотела наказать маньяка-коллекционера, для которого убивали редких животных, чтобы сделать чучела. И оба персонажа с двух сторон вышли на одного злодея по кличке, кто бы мог подумать, Тигр. Чтобы не путать со второй «Catwoman», книгу Эбби и Асприна иногда называют «Catwoman: Tiger Hunt». Охота на Тигра, понимаете ли.

Русский перевод начинался так:

«Главная проблема в отношении денег всегда заключается в том, что их предостаточно у кого-то другого как раз в тот момент, когда они позарез нужны тебе».

Главная проблема в отношении этой фразы заключается в том, что она — образец канцелярита, но даже не подстрочник. Перед нами злостное извращение русского языка и поклёп на Асприна лично.

Давайте сравним с оригинальным началом.

«The biggest problem with money was that somebody else always had it when you needed it».

Школьных знаний хватит, чтобы почувствовать разницу.

Прочтите русскую и английскую фразы одну за другой вслух. Оцените, как звучит оригинал. Я бы написал его в настоящем времени, но автору виднее. Это Асприн как он есть. Асприна может переводить тупой, может еще тупее, но только не глухой.

В 1996 году один независимый издатель (хороший человек, отвечаю) взял этот вредительский перевод, сбацанный кривыми руками врага русского народа, спиратил откуда-то Женщину-кошку от Луиса Ройо для Penthouse Comix, местами даже одетую, налепил ее на обложку, написал сверху «Роберт Асприн», как бы забыв про Эбби, тем более, они уже развелись, — и тиснул объявленный тираж десять тысяч.

Тогда все так делали.

В 1997-м книгой заинтересовалось «Эксмо» и решило переиздать ее. Увы, возникли проблемы. Во-первых, «Кошка» короткая и не годится под твердую обложку; не хватало авторского листа, а лучше двух («лист» это 40 000 знаков с пробелами, если кто забыл). Во-вторых, понадобился «оригинальный перевод», и это был лишний повод довести книгу до более-менее читабельного состояния. Можете думать про «Эксмо» что угодно, а я повторю услышанное: мы крупное издательство, печатать такой ужас нам стыдно. Ведь были люди в наше время! Не то, что нынешнее племя.

Задача стояла — «сквозная косметика с разгоном листажа», то есть, переписать «Кошку» человеческим языком и растянуть хотя бы еще на лист. Но так, чтобы «разгон» не был очень заметным. А то книга и без того нудная, Бэтмен этот со своими проповедями по любому поводу вообще достал.

Тут мимо проходил я.

— Тебе интересно поработать Робертом Асприном, пишущим про Бэтмена?

А я про Бэтмена знал только что он есть, и еще там какая-то тетка с хвостом. Ну не смотрел я его. Зато Асприна читал, и в целом — уважаю.

— А дайте-ка посмотреть, — говорю.

С вашей точки зрения это, может, волюнтаризм, шапкозакидательство и головокружение от успехов, а с нашей — вполне штатная ситуация. И не такие задачи вытягивали. Помнится, Игорю «Майору» Пронину, мир его праху, заказали роман в серию «S.T.A.L.K.E.R.». Вручили диск с игрой — а тот не запускается. Вроде не трагедия, можно ведь другие книжки сериала прочитать, да вот беда, нету книжек; роман Майора шел в проект третьим от начала. Майор подумал: а может, так и надо? Может, я уже знаю достаточно? Сел и просто написал хорошую книгу. И правильно сделал. Его «Дезертир» считается очень удачным романом даже среди отпетых сталкероманов.

А мне ничего не надо было знать про вселенную, где водятся Бэтмены, за меня все Роберт Асприн написал, мое дело сугубо редакторское.

И я читаю пару страниц. Ну, страшно, но не «ужас-ужас-ужас».

И ведь это мне профессиональный вызов. Да и ребята попросили.

« — El Gato Negro! Черный Кот! Черный Кот!

Потенциальные жертвы увидели черный комбинезон, но предрассудок помешал им разглядеть заключенные в нем формы. Им так и не суждено было понять, что их сокрушила женщина».

Заключенные в нем формы. Ну-ну. Но ведь не смертельно? Выправим?

Три-четыре страницы пролистнул — ладно, думаю, справлюсь.

Напоминаю, на дворе 1997 год. Я балбес, мне тридцати не исполнилось, и я понятия не имею, насколько лихо авторы с мировым именем умеют халтурить. Конечно, у них начало не очень страшное. Смотреть надо в середину, оттуда может выпрыгнуть что угодно.

Это мне годом позже Ант Скаландис рассказал, как они с Гарри Гаррисоном «в соавторстве работали». Я Скаландиса наивно спросил, почему их книга похожа на что угодно, только не на «Мир смерти», и вообще ее читать грустно, мягко говоря. А тот отвечает: «Гарри прислал затравку на несколько страниц и написал: дальше давай сам. И все! Никакой вообще помощи. А меня сроки поджимают...»

Кажется, Скаландис еще не знал, что по договору с издательством их совместные с Гарри книги никогда не увидит англоязычный читатель, это только для русских.

«Отвратительно резкий сигнал внешней связи разорвал тишину диспетчерской, где сейчас ближе других к пульту находился Язон динАльт. Звук был настолько пронзительным, что напомнил отчаянный крик подстреленного, но еще атакующего шипокрыла, и все присутствующие пирряне автоматически направили свои пистолеты на главный дисплей, куда выводилась полная информация по космопорту имени Велфа. Невероятно, но им четверым одновременно показалось, будто обыкновенному бездушному зуммеру передается то неуемное раздражение, с которым некий пассажир корабля на орбите Пирра давит сейчас на клавишу вызова».

(Г.Гаррисон, А.Скаландис, «Возвращение в Мир Смерти», 1998)

За что русские заслужили такую порнографию — вероятно, за грехи.

Так что с «Кошкой», даже во вредительском переводе, мне относительно повезло.

На первых страницах асприновской халтуры не было, разумеется, никаких гагаузов и краденых икон, а то бы я испугался и убежал. Нет, я увидел только корявый пересказ стандартного фантастического боевика с довольно симпатичной героиней. Селина меня сразу заинтересовала. С ней хотелось поработать.

Потом я звонил в издательство, спрашивал, прочно ли они там сидят, и зачитывал самые смачные куски.

«...Этот юноша был одним из миллионов этнических русских, насильственно расселенных по всей бывшей советской империи — в данном случае, на том клочке земли, которую западные справочники называют Бессарабией. Молдаване, или молдоване, хотели уничтожить искусственную границу между свой землей и Румынией. У них были на это основания: различие между молдовским и румынским языками было меньше, чем между американским английским и английским английским. Кроме того, молдован принуждали с 1940 использовать алфавит, известный как советский, русский, кириллический или греческий, тогда как румыны писали латинскими буквами, как в английском языке.

Брюс Уэйн, однако, нашел три группировки потенциальных террористов под именем бессарабов.

— А как насчет гагаузов? — спросил Бэтмэн. — Какие права у гагаузов?

Совсем упав духом, парень слегка разжал руки. Кровь обратно прилила к лицу, веснушки покраснели. Он не верил в Бэтмэна, как эти молдавские свиньи, которые считали, что Бэтмэн — инкарнация их национального героя, Влада Дракулы.

Но Бэтмэн знал про гагаузов».

Такая вот книжка про Женщину-кошку.

Честное слово, я не спрашивал, что с этим делать, и за что мне такое наказание.

Делать надо редактуру, а наказание, ясен пень, за грехи.

Скажем прямо: я не мог спасти книгу. Она была безнадежна.

Если бы не Селина Кайл. То ли в нее вложила душу Линн Эбби, то ли сам Асприн постарался, кто знает, но по каким-то едва заметным сигналам я заметил, что автор свою героиню любит.

До сих пор жалею, что двадцать лет назад мне не хватило наглости выкинуть гагаузов, икону и большинство мучительно нудных монологов Бэтмена. И дать как можно больше места Селине Кайл. В книге, названной «Catwoman», остро не хватало этой самой woman, а ведь она была хороша. Образ Селины получился живым, теплым, настоящим. Остальные герои, включая Бэтмена, были лишь функциями.

Но это значило переписать роман на две трети, а сроки поджимали.

Я крутился, как мог, пытаясь разогнать объем и не доломать текст окончательно. Понадобилась вставная глава и лишний персонаж второго плана. Как ни странно, хуже не стало, а появилась некоторая живинка. И самое главное — если у Асприна кошка с мышкой временные союзники, но по сути жесткие антагонисты, то в моей версии они потихоньку начали проявлять человеческий интерес друг к другу. Это само напрашивалось. Это было естественно. Казалось, что роман с Бэтменом, или хотя бы намек на роман, может спасти Селину от нее самой, пусть и временно. Авторы не оставили Селине ни единого шанса: еще несколько лет такой жизни — и окончательное сумасшествие, а за ним гибель. Асприна это вряд ли волновало; меня — весьма. Он меня к этому подтолкнул.

Ничего у кошки с мышкой не могло получиться, конечно. Драматургия не позволяла. Но я помог им обоим задуматься: а зачем они так нелепо живут?

И на последних строчках Бэтмен, которому нечто странное послышалось, выглядывал в окно, надеясь увидеть на карнизе гибкий черный силуэт. Никого там, разумеется, не было. Тем не менее, последняя фраза романа в моей версии: «Но попробовать-то стоило».

Увы, книжка так и осталась мертворожденной. Не умел я тогда оживлять покойников. Когда спросили, хочу ли я видеть свое имя в выходных данных, как литредактор, я сказал: нет-нет-нет.

Но попробовать-то стоило.

И сейчас, читая слова Линн Эбби, написанные на смерть Роберта, я верю: да, стоило, потому что настоящая книга Асприна должна быть теплой и доброй.

«Главной темой всех его романов была дружба: надежная, беспрекословная, интуитивная дружба. Его персонажи существуют друг для друга. Это был действительно прекрасный миф».

***

Книгу я посоветовал назвать «Женщина-Кошка Роберта Асприна». На меня как-то странно посмотрели и пробормотали что-то про авторские права.

Наконец она вышла. Под заглавием «Охотница» и с таким рисунком на обложке, что я лишний раз порадовался: слава богу, моего имени в выходных данных нет. Открыл — и увидел знакомый до боли подстрочник, бессмысленный и беспощадный.

— Понимаешь, — объяснил начальник фантастики, — у типографии внезапно сдвинулся график. Недели за две до того, как ты должен был сдать редактуру. Надо было что-то быстро воткнуть в эту дырку, и мы поставили старый перевод. А тебе звонить не стали... Не помню, почему. Ах, да, чтобы ты спокойно доработал до конца. От тебя ведь уже ничего не зависело.

— Да ты просто забыл про меня.

— М-м... Ну что ты. Нет конечно.

— Но когда я принес редактуру... Ты мог бы и сказать.

— А я... Разве я не сказал?!..

— Нет. Ты расплатился, и мы сразу сели отмечать... Не помню, что. Обмывали какую-то книгу, точно не мою, и уж точно не эту.

— Хм. А может, оно и к лучшему?

— Не исключено.

Вечером я пришел домой, отыскал файл с романом «Женщина-Кошка Роберта Асприна», подумал минуту...

И стер его.

***

Роберт Асприн чуть-чуть не дожил до шестидесяти двух. Он умер от инфаркта 22 мая 2008 года, через сутки после того, как выплатил последний штраф в налоговое ведомство. Он был весел, у него выходили книги, написанные в соавторстве, готовились новые проекты, шли разговоры о какой-то работе в кино, и в выходные его ждали почетным гостем на большой фестиваль фантастики.

Он лежал на диване с раскрытой книгой Терри Пратчетта в руках.

Не будь так на самом деле, это стоило бы выдумать.

Получился бы еще один прекрасный миф.

P.S. Забыл повторить важное.

Крутые парни не участвуют в проектах. Они их начинают.

Как Роберт Асприн.

(с) Олег Дивов, 2018