Однокристальный кремниевый фотонный процессор для обработки аналоговых оптических и микроволновых сигналов!

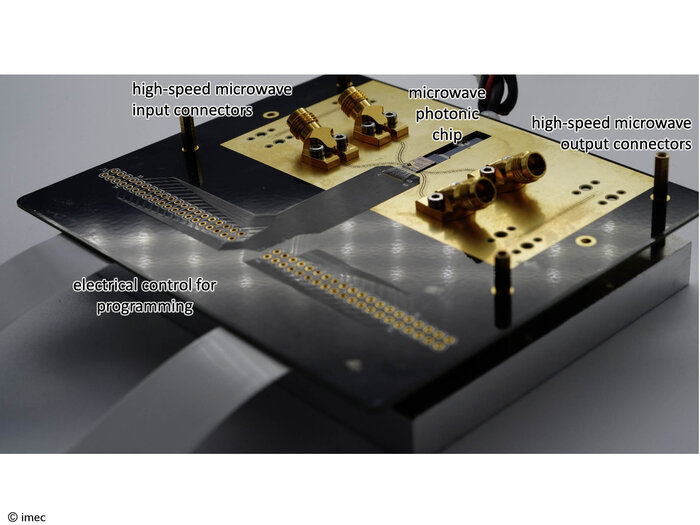

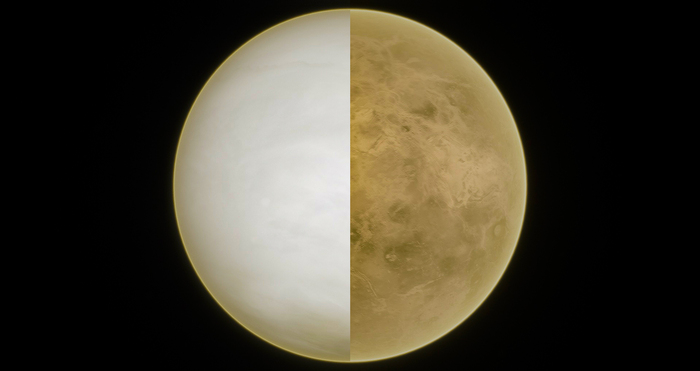

Встроенный микроволновый фотонный чип с двумя высокоскоростными входами и двумя выходами, а также управляющими проводами для программирования работы фильтра и соединений ввода-вывода. На этом снимке оптоволоконная матрица еще не подключена.

Исследователи из Университета Гента и imec сделали прорыв в области микроволновой фотоники, создав полностью интегрированную однокристальную систему, которая объединяет оптическую и микроволновую обработку сигналов на одном кремниевом чипе. Звучит как магия, не так ли? Давайте разберемся, что это значит!

Представьте себе: вы держите в руках маленький чип, который вмещает в себя высокоскоростные модуляторы, оптические фильтры, фотоприемники и даже лазеры. Да-да, все это в одном компактном решении! Этот чип не просто красивый — он автономный и программируемый, что делает его идеальным для обработки высокочастотных сигналов. Забудьте о громоздких и энергоемких компонентах, которые занимают целые комнаты. Теперь всё помещается в вашем кармане!

Но на этом чудеса не заканчиваются. Эта новая технология может значительно улучшить беспроводные сети, сделать микроволновое зондирование более доступным и обеспечить масштабируемое развертывание в таких областях, как 5G/6G, спутниковая связь и радиолокационные системы. В общем, мир технологий становится более компактным и эффективным, и мы все от этого выигрываем.

Команда из Photonics Research Group и IDlab, двух исследовательских групп imec, опубликовала свои результаты в журнале Nature Communications. В своей работе они подчеркивают, что современные сети связи требуют более тесной интеграции оптических и радиочастотных технологий. С ростом спроса на более высокие скорости передачи данных и работу на высоких частотах, необходимость в таких системах становится все более актуальной.

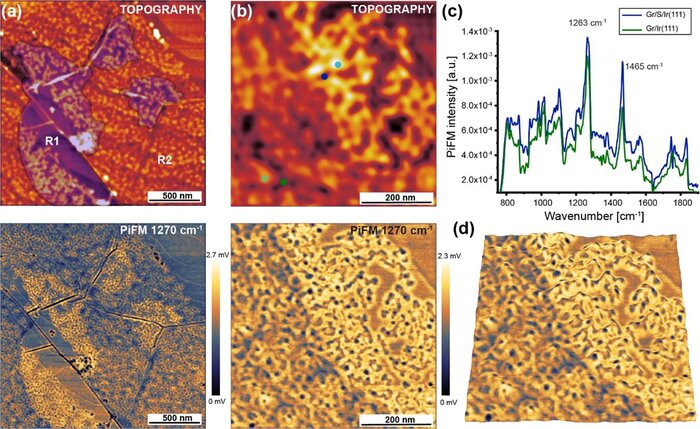

Микроскопическое изображение изготовленного микроволнового фотонного чипа. Чип содержит высокоскоростные модуляторы и детекторы, программируемый блок оптических фильтров и два лазера для трансферной печати.

Микроволновая фотоника, как предполагается, предлагает решение, основанное на использовании оптических технологий для обработки высокочастотных сигналов. Это решение обещает меньшие потери, более широкую полосу пропускания и улучшенную энергоэффективность. Однако раньше большинство систем основывались на громоздких волоконных архитектурах, что ограничивало их масштабируемость.

Теперь, когда микроволновая фотоника интегрирована в чип, системы становятся более энергоэффективными и масштабируемыми. Исследователи продемонстрировали кремниевый фотонный двигатель, который обрабатывает и преобразует как оптические, так и микроволновые сигналы на одном чипе. Это как если бы вы объединили в одном устройстве и телефон, и телевизор — удобно, не правда ли?

Ключевое новшество заключается в уникальной комбинации реконфигурируемого модулятора и программируемого оптического фильтра. Они обеспечивают эффективную модуляцию и фильтрацию микроволновых сигналов с минимальными потерями. Это значит, что система может выполнять более сложные задачи обработки сигналов с большей гибкостью и эффективностью.

Чип построен на стандартной кремниевой фотонной платформе imec iSiPP50G. Он включает в себя волноводы с малыми потерями, высокоскоростные модуляторы и детекторы, а также термооптические фазовращатели. А чтобы обеспечить встроенный источник света, исследователи внедрили оптический усилитель на основе фосфида индия (InP), который функционирует как лазер. Это добавляет еще больше универсальности в систему.

Как сказал Вим Богертс, профессор исследовательской группы по фотонике Университета Гента и imec: "Возможность интегрировать все основные компоненты микроволновой фотоники на одном чипе знаменует собой важный шаг на пути к масштабируемой и энергоэффективной обработке высокочастотных сигналов". И действительно, эта технология открывает двери к созданию более компактных и экономичных решений для беспроводных сетей нового поколения.

В общем, мир технологий не стоит на месте, и с такими достижениями мы можем ожидать, что будущее беспроводной связи станет еще более захватывающим! Так что, если вы любите технологии, готовьтесь к тому, что нас ждет много интересного впереди!

Публикация взята с сайта: https://www.nature.com/articles/s41467-025-60100-0