Что если бы существовала ткань, способная, подобно Супермену, останавливать пули и восстанавливать свои свойства? Такой супер-динамический, активный полимер мог бы оказать реальную помощь защитникам в космосе.

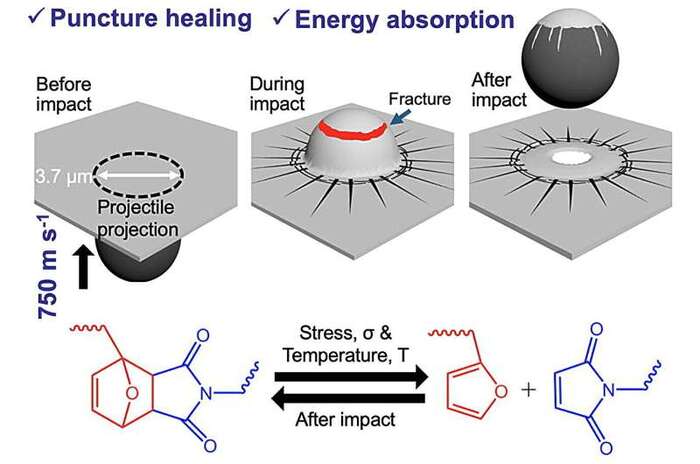

Учёные-материаловеды из Техасского университета A&M разработали именно такой полимер с уникальными свойствами самовосстановления, ранее не наблюдавшимися ни в одном масштабе. При попадании снаряда этот материал настолько растягивается, что, даже если снаряд проходит сквозь него, он забирает лишь небольшую часть полимера с собой. В результате оставленное отверстие оказывается значительно меньше самого снаряда.

Однако на данный момент этот эффект был зафиксирован только при экстремальных температурах и на наноуровне.

«Это первый случай, когда материал на любом масштабе демонстрирует такое поведение», — отметила доктор Светлана Сухишвили, профессор кафедры материаловедения и инженерии, которая работала над разработкой этой полимерной пленки вместе с профессором материаловедения и инженерии доктором Эдвином (Нед) Томасом и тогдашним аспирантом доктором Женем Сангом. Их результаты опубликованы в журнале Materials Today.

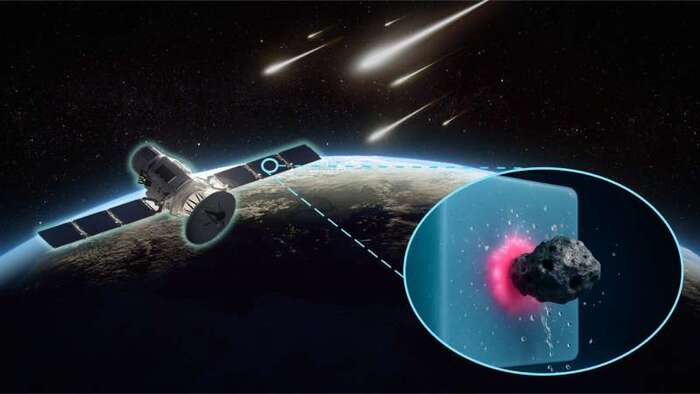

«Помимо того, что это очень интересно, новый полимер, вероятно, найдет множество применений, включая создание более устойчивых окон для космических аппаратов, способных выдерживать удары микрометеороитов», — добавил Томас.

Космические аппараты часто подвергаются обстрелу микрометеоритов, движущихся со скоростью 10 километров в секунду. Микрометеориты может создать отверстие в окне, которое, хотя и маленькое, заметно для человеческого глаза. Однако окно, изготовленное с использованием слоя этого полимера, потенциально сможет выдержать повреждения, меньшие, чем сам микрометеориты.

Томас, который первым предложил подвергнуть полимер баллистическим испытаниям, отметил, что ключевой целью исследования является создание материала, способного защищать такие структуры, как орбитальные спутники и космические аппараты, с возможностями применения для военного оборудования и бронежилетов на Земле.

Удивительное поведение нового твердого полимерного пленки проявляется, когда она плавится под воздействием лазерного снаряда, запущенного с высокой скоростью, и возвращается к своей первоначальной форме при охлаждении. Полимер делает это, поглощая большую часть кинетической энергии, создаваемой снарядом, что приводит к растяжению и жидкостному состоянию пленки по мере продолжения движения снаряда, в конечном итоге пронзая пленку. После прокола полимер быстро охлаждается, его ковалентные связи восстанавливаются, и он возвращается в свое первоначальное твердое состояние, оставляя лишь крошечное отверстие.

«Основной целью нашей работы было выяснить, можем ли мы одновременно создать материал, который поглощает много кинетической энергии на единицу массы цели от высокоскоростного снаряда и способен к очень быстрому восстановлению пробитой области», — сказал Томас.

«Мы хотели, чтобы материал после удара все еще мог выполнять свою изначальную функцию, такую как транспортировка воздуха или жидкостей и оставаться герметичным, предотвращая утечку этих жидкостей через мембрану материала».

Материал представляет собой полимер, известный как полимер Дильса-Альдера (DAP), получивший свое название благодаря динамическим ковалентным сетям, которые могут разрываться и восстанавливаться. Он относится к классу материалов, называемым ковалентными адаптивными сетями (CAN). Хотя другие сети Дильса-Альдера упоминались в научной литературе, конкретная химия, топология и свойства самовосстановления DAP являются новыми. Аббревиатура DAP также может означать их полимер как динамический активный материал, обладающий способностью к самовосстановлению.

«Когда мы синтезировали DAP, мы стремились сделать это таким образом, чтобы полимеры превращались в жидкости при повышении температуры», — отметила Сухишвили. «Хотя эта особенность была введена для упрощения 3D-печати, мы предположили, что благодаря способности к плавлению при нагревании наши полимеры могут продемонстрировать улучшенные характеристики баллистического самовосстановления».

«Полимеры — это удивительные материалы, особенно DAP», — объяснил Томас. «При низких температурах они жесткие и прочные; затем при более высоких температурах становятся эластичными; а при еще более высоких температурах превращаются в легко текучую жидкость. Это огромный диапазон свойств».

Более того, добавил он, этот процесс обратим. «Ничто другое на Земле не может сделать этого».

Структура DAP состоит из длинных полимерных цепей, содержащих двойные углеродные связи, которые разрываются при сильном напряжении и нагревании, но быстро восстанавливаются при охлаждении, хотя и не обязательно в той же конфигурации.

«Представьте себе длинные полимерные цепи в материале как миску с раменом», — сказал Санг, который работал над этим проектом в рамках своей докторской диссертации и является первым автором статьи. «Вы можете перемешать их палочками, затем заморозить. Когда вы размораживаете, вы можете снова перемешать, а затем снова заморозить. Ингредиенты останутся теми же, просто внешний вид изменится».

Санг, ныне инженер в компании Apple, Inc., отметил, что проводить баллистические испытания в таком малом масштабе было непросто, пока он не наткнулся на новую методику исследований под названием LIPIT (лазерное испытание на удар снаряда), недавно разработанную Томасом и его коллегами в MIT.

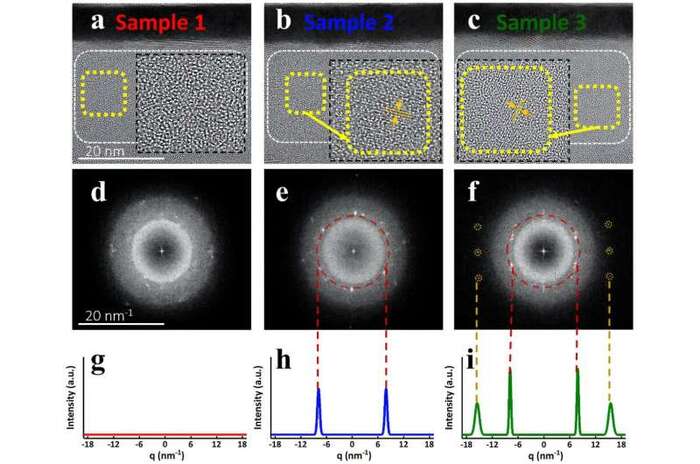

Санг использовал LIPIT для лазерного запуска крошечного кремниевого снаряда диаметром 3,7 микрометра с стеклянной пластинки, покрытой тонкой золотой пленкой, размещенной на платформе размером в один квадратный дюйм. Его целью служил тонкий слой (75–435 нанометров) супер DAP.

Ультравысокоскоростная камера с временем экспозиции 3 наносекунды на интервалах в 50 наносекунд зафиксировала происходящее. Исследовательская группа затем использовала сканирующую электронную микроскопию, лазерную конфокальную микроскопию и инфракрасный нано-спектрометр для визуализации отверстий и оценки ковалентных связей в суперполимере.

Результаты сначала показались Сангам запутанными, поскольку он не мог обнаружить отверстия в целевом полимере.

«Неужели я не попал в цель? Не было ли снарядов? Что не так с моим экспериментом, — задавался он вопросом», — сказал он. Однако, когда он поместил образец DAP под инфракрасный нано-спектрометр, который сочетает химический анализ с высоким разрешением, он смог увидеть крошечные перфорации.

«Это на самом деле было удивительное открытие», — отметил Санг. «Очень захватывающее открытие».

Он объяснил, что такое поведение пока невозможно воспроизвести на макроуровне, поскольку скорость деформации при перфорации очень тонкого материала под воздействием удара значительно превышает таковую на наноуровне.

«Если эта скорость деформации действительно высока, материалы часто проявляют неожиданные свойства, которые обычно не наблюдаются в обычных условиях», — сказал Санг. «С аппаратом LIPIT, который мы используем, речь идет о скорости деформации на многие порядки величины выше, чем для обычных пуль и целей. С этой точки зрения материалы ведут себя совершенно иначе».

Другими соавторами статьи являются аспирант кафедры материаловедения Хонгкю Ео; бывшие постдоки доктор Кайлу Сяо, Вэньпэн Шань и Джинхо Хён; а также доктор Дмитрий Куроуский, доцент кафедры биохимии и биофизики в Техасском университете A&M.

Сухишвили и Томас планируют продолжить исследование супер DAP, используя различные композиции полимеров, а также изучая реакции на температуру и напряжение.

«Можно даже представить себе разработку DAP с такими характеристиками, чтобы они могли поглощать кинетическую энергию, разрывая связи DAP, а затем некоторые из этих разорванных связей могли бы очень быстро восстанавливаться — возможно, при наличии в материале подходящего 'катализатора восстановления связей', благодаря чему снаряд должен был бы разрывать эти связи дважды (или даже несколько раз), прежде чем материал в конечном итоге восстановится и будет готов к следующему баллистическому событию.

«На сегодняшний день ни один материал не обладает необходимой временной реакцией, чтобы деформироваться, разрываться, восстанавливаться и затем снова деформироваться, разрываться и восстанавливаться в течение субмикросекундного интервала баллистического события», — отметил Томас.