Сообщество Татарстана

Здесь стрелялся Алёша Пешков

Федоровский бугор — так до революции казанцы называли крутой берег р.Казанки в самом центре города.

именно здесь пытался свести счеты с жизнью девятнадцатилетний мастеровой Алексей Пешков. он приехал в Казань в 1884 году, мечтая поступить в Императорский Казанский университет (не приняли). далее — нелегкая жизнь, и, в приступе юношеской депрессии, ночью 12 декабря 1887 года на этом высоком берегу будущий писатель Максим Горький выстрелил себе в сердце.

фото конца 19 — начала 20 века

пуля прошла на полсантиметра ниже сердца и пробила легкое. выстрел услышал сторож Федоровского монастыря татарин Мустафа Юнусов и отвез парня в соседнюю земскую больницу, где провели успешную операцию.

утром в казанских газетах появилось сообщение: «12 декабря, в 8 часов вечера, в Подлужной, у реки Казанки, нижегородской цеховой А.М.П., 32-х лет (авторы перепутали возраст), выстрелил из револьвера в левый бок, с целью лишить себя жизни».

свое состояние в тот день сам Горький опишет так: «Я впервые ощутил усталость души, едкую плесень в сердце». в повести «Мои университеты» он с самоосуждением назвал случившееся самым тяжёлым эпизодом из своего прошлого, описать историю пытался в рассказе «Случай из жизни Макара».

за попытку самоубийства и отказ от покаяния на несколько лет был отлучён от церкви.

***

сейчас здесь находится Национальная библиотека (нет, не имени Горького) — красное здание на моем фото. рекомендую туристам к обязательному посещению, библиотека очень крутая, современная.

p.s. на фото также есть известный загс Чаша.

Окошки в тротуаре

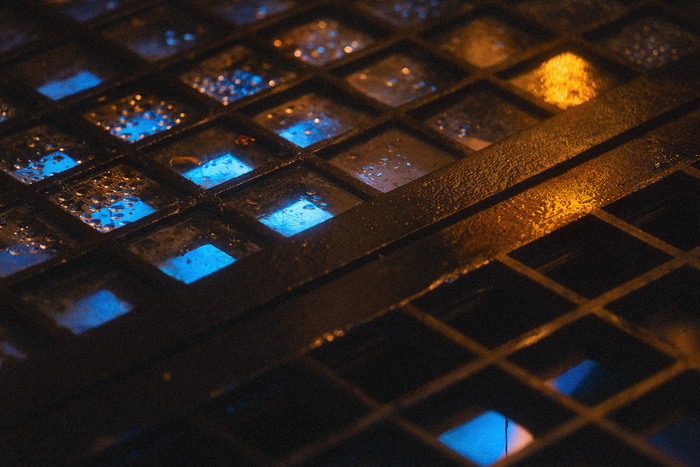

несколько месяцев назад был пост Мёртвый свет, где упоминались световые окна в тротуаре. автор написал:

Такие чугунно-стеклянные решётки энтузиасты и сейчас отыскивают на улицах разных городов, в том числе и Москвы и Петербурга. Может и ещё где есть.

да, есть. в Казани, например. специально нафотографировала для Пикабу.

окошки эти, правда, не очень старинные.

в начале нулевых к тысячелетию Казани на улице Баумана (местный Арбат) начали делать подземную галерею, планировали открыть там торговые павильоны. проект заморозили, галерея есть, но заброшена, зато снаружи остались классные световые решетки.

цветной свет падал от рекламы магазина, сами решетки не подсвечиваются (а жаль).

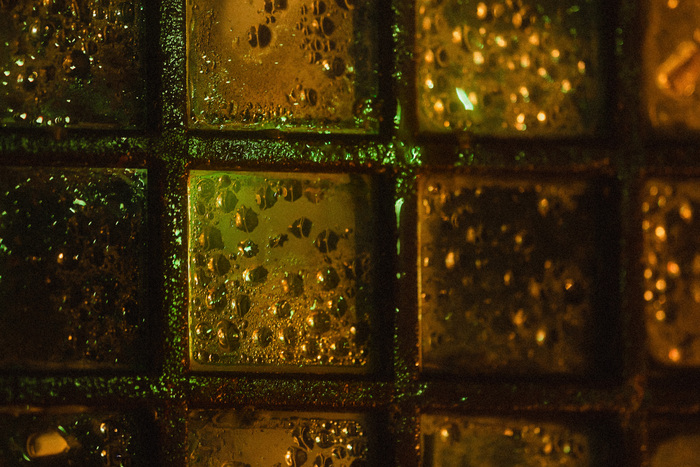

еще несколько фото:

без света и дождя, конечно, выглядит не так круто.

один из входов в галерею (все закрыты, конечно):

еще один вход:

это, как я понимаю, бывшие воздуховоды, которые теперь арт-объект.

Что не так с парком Тысячелетия Казани?

Парк Тысячелетия Казани расположился в центре города между улицей Островского и обновленной набережной озера Нижний Кабан. Открытие парка состоялось в 2005 году и было приурочено к празднованию 1000-летия Казани.

По задумке создателей общественного пространства главная аллея символизирует путь развития и расцвет столицы Татарстана. Фонтан в форме казана, охраняемый драконами, олицетворяет могущество и гостеприимность.

Но стоит отметить, не прижился у казанцев этот парк. Большую часть года он представляет собой огромное безлюдное пространство за высоким забором, хотя зайти на территорию можно без проблем – ворота всегда открыты. Люди же здесь появляются лишь дважды в год – в пору цветения декоративных яблонь и с приходом золотой осени.

А может все дело в истории этого района?

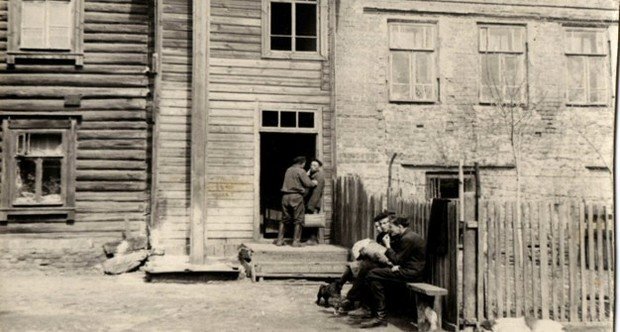

Более 100 лет на месте парка проходила улица Пески. На ней стояли небольшие заводики, на которых изготавливали кирпич. Рабочие жили здесь же, в старых неуютных домишках без удобств. Здесь же располагался квартал казанских «красных фонарей» - место явных и тайных борделей. Люди поговаривают, что в пору своего студенчества замечен в этом районе был и будущий известный писатель Лев Толстой.

Позже во дворах домов стали варить деготь для нужд находившегося рядом обозного рынка. Со временем и саму улицу переименовали в улицу Дегтярную.

Дегтярка просуществовала до конца 1990-х годов и являла собой цепочку каменных, полукаменных и деревянных обшарпанных строений в печальном состоянии. Окна многих домов были заколочены фанерой или завешаны тряпьем. Канализации и водопровода здесь никогда не знали — удобства были во дворах, а в начале и в конце улицы стояли водяные колонки. Не было тут и центрального отопления, дома отапливались дровяными печами. Разбитый асфальт, вечная грязь и зловонные запахи. Это был один из самых неблагополучных и криминальных районов города.

А потом Казань стали готовить к празднованию 1000-летия, весь район трущоб снесли и построили парк.

Лично я парк Тысячелетия не люблю, мне в нем некомфортно и хочется поскорее уйти. Долгое время я не могла себе этого никак объяснить. Ведь есть же даже заброшки, куда мне хочется возвращаться. А тут парк. Но некомфортно. Что с ним не так? Или все дело в энергетике места?

Старые фото заимствованы с сайта интернет-издания "Реальное время".

Что посмотреть // куда сходить в Казани расскажу в моем телеграм

Дочь Николая Второго в Казанской психушке

Впервые я услышала эту историю от своей бабушки. Она у меня 1919 года рождения и так случилось, что ее детство прошло на территории Казанской психиатрической больницы. Нет, она не проходила там лечение, она там жила.

Отец ее в первые годы Советской власти был отправлен поднимать один из колхозов. Там он заболел воспалением легких и вскоре умер. Прабабушка моя, в свои 36 лет оставшись вдовой с 4 детьми и никогда при муже не работавшая, по совету родственников устроилась санитаркой в психиатрическую больницу.

Ей и ее детям выделили комнату на территории медучреждения. И чтобы заработать еще и на еду и хоть какую-то одежду детям, она уже за доплату присматривала за старенькой мамой одного из больших начальников того времени.

Старушка была тихая, нужно было просто следить, чтобы она вовремя принимала пищу, лекарства и выводить ее на прогулку. Полагаю, у пациентки была обычная старческая деменция, но установить сей факт с точностью уже невозможно.

Дети в таких условиях рано повзрослели. Старшие брат и сестра с 16 лет ушли работать, чтобы хоть как-то помочь матери, а бабушка моя тогда училась в школе, отвечала за нехитрые ужины и присматривала за младшим братом.

Одним из ее развлечений было наблюдать за «психами» на прогулке, ибо единственное окно их комнаты выходило на больничный двор.

И вот в больнице появилась молодая женщина, которую все стали называть «дочь царя». Она утверждала, что ее зовут Анастасией Романовой и она действительно является дочерью последнего российского императора Николая Второго. Что помнила моя бабушка? Что эта женщина всегда ходила с ровной спиной и высоко поднятой головой.

Санитарки женского отделения шептались, что на теле этой пациентки были раны, какие оставляют пули и штыки, а еще эта женщина рассказывала в деталях, как проводился расстрел. Откуда ей было это знать, если она просто городская сумасшедшая?

В казанской психиатрической больнице эта странная дама пробыла недолго. И однажды просто исчезла.

История эта была мною забыта на долгие годы, но заинтересовала меня вновь после выхода на экраны мультфильма «Анастасия» от компании Дисней. Сюжет, как вы помните, прост: русская княжна спаслась от рук злодея, но потеряла память и в попытках вспомнить, кто она на самом деле, едет в Петербург. Я тогда снова спрашивала бабушку про ту странную женщину, но увы, ничего нового она мне сообщить так и не смогла.

Некоторое время назад в разговоре с одним из казанских экскурсоводов эта история всплыла для меня вновь. Была, действительно была, такая женщина в психиатрической лечебнице Казани в 1930-х. Находилась на лечении с диагнозом «паранойя и бред величия». По документам она значилась как Надежда Иванова-Васильева. И была очень похожа на дочь Николая Второго Анастасию.

Некоторое время спустя женщина была переведена сначала в Москву, а позже в Свияжск, из больниц она писала письма и руководителям страны, и ее видным деятелям, и даже дипломатам других стран с просьбой сообщить о ней представителям царской семьи за рубежом. Сохранились письма Ивановой-Васильевой к товарищу Сталину, к жене Максима Горького Екатерине и послу Швеции в СССР Грете Янсен. Последнее было написано на безупречном немецком.

Долгие годы женщина, считавшая себя Анастасией Романовой, верила, что родственники найдут ее и освободят. Когда надежды не осталось, она отказалась от еды и медикаментов и тихо умерла в 1971 году. Была похоронена в безымянной могиле на сельском кладбище на противоположном от острова берегу Свияги.

Так могла ли эта женщина быть настоящей дочерью последнего Русского Императора?

Официальная версия - однозначно нет. Ибо в Ипатьевском доме обнаружены останки всех членов царской семьи.

Неофициально - сомнения остались:

Первое, что наводит на мысль, - тот факт, что сопоставление половинок лиц Надежды Ивановой-Васильевой и Анастасии Романовой выявило феноменальное сходство параметров черепов.

Второе, ей были известны подробности расправы над царской семьей в Ипатьевском доме. Они удивительным образом совпали с рассказами тех, кто участвовал в расстреле. Откуда ей было это знать, если она не была живым свидетелем тех ужасных событий?

Третье, врачи, проводившие осмотр пациентки, ни раз в своих отчетах отмечали многочисленные раны на ее спине, характерные для огнестрельных ранений. В эту женщину действительно стреляли.

Но если все так, почему многочисленная родня семьи Романовых не пришла к ней на помощь?

Фото для этой статьи заимствованы из открытых источников в сети

Куда сходить // что посмотреть в Казани расскажу в моем телеграм